Sammlung Familie Waßmer / Stadtarchiv

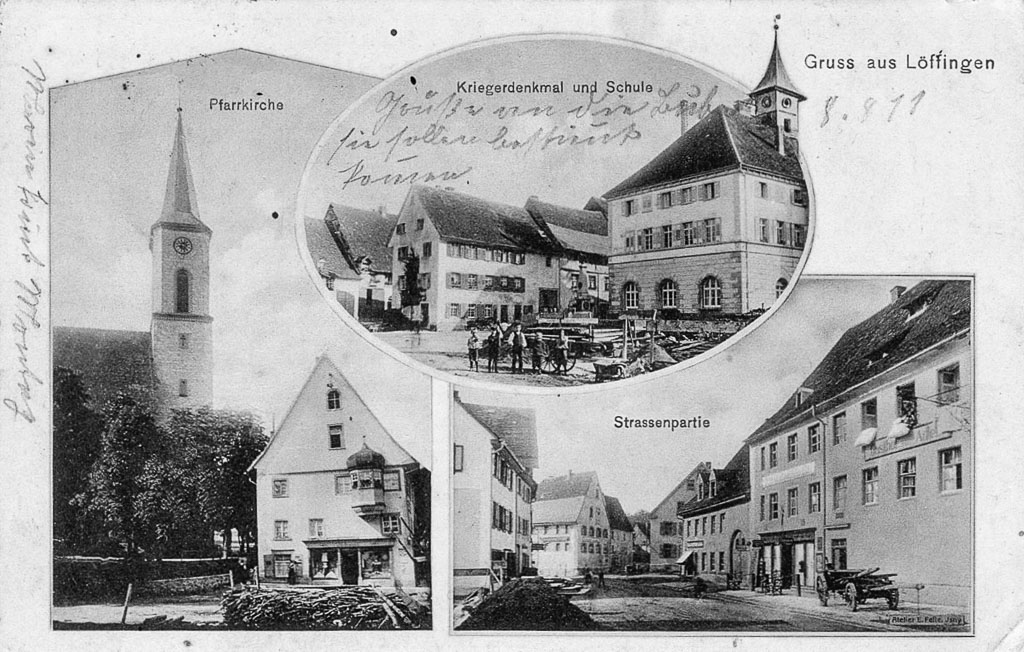

»11.8.19« notierte jemand auf dieser Ansichtskarte. Dies ist freilich nicht das Datum, an dem das Foto aufgenommen, sondern die Karte verschickt wird. Der Poststempel drückt von der Rückseite durch. Sein Umriss ist in der linken oberen Ecke deutlich zu erkennen.

Der Fotograf des Bildes stand auf einer Anhöhe »Im kleinen Brühl«, also im Bereich der heutigen Bonndorfer Straße oder Gartenstraße. Von hier eröffnet sich ihm ein unverbauter Blick, über die Bahnlinie hinweg, auf das Städtchen mit der katholischen Pfarrkirche.

Im Vordergrund sind die wenigen Häuser der Seppenhofer Straße zu sehen: Ganz vorne steht das kleine Bahnwärterhaus (Seppenhofer Str. 20). Die Häuser Schreiber und Brunner existieren noch nicht, sie werden erst nach dem Großbrand 1921 errichtet.

Zu sehen sind das 1907 erbaute Haus des Kaufmanns Karl Nägele (Seppenhofer Str. 15), der 1918 als Soldat in Flandern fällt, und schließlich das »kleine Krankenhaus« mit dem 1890 erbauten zweistöckigen Krankenhaus (Seppenhofer Str. 7) daneben. An der Einmündung des Pfarrwegs stehen das Haus von Schreiner Anselm Heiler (Seppenhofer Str. 5), der 1918 an den Folgen einer Kriegsverletzung stirbt, und die Kaplanei der katholischen Kirchengemeinde.

Doch auch die Häuser, die sich im Hintergrund verbergen, sind interessant und in diesem Fall für die Datierung der Ansicht besonders hilfreich. In der Oberen Hauptstraße ist das Haus Selb zu erkennen, das am 15. August 1914 abbrennt und anschließend neu gebaut wird. Die Fotografie muss demnach zwischen 1907 und 1914 aufgenommen worden sein. Bemerkenswert ist auch der rechte Bildrand: Zu sehen ist das Gelände bei der »Hasle«, auf dem ab 1923 die Festhalle und Volksschule gebaut werden.

Standort des Fotografen: 47.879950, 8.343938