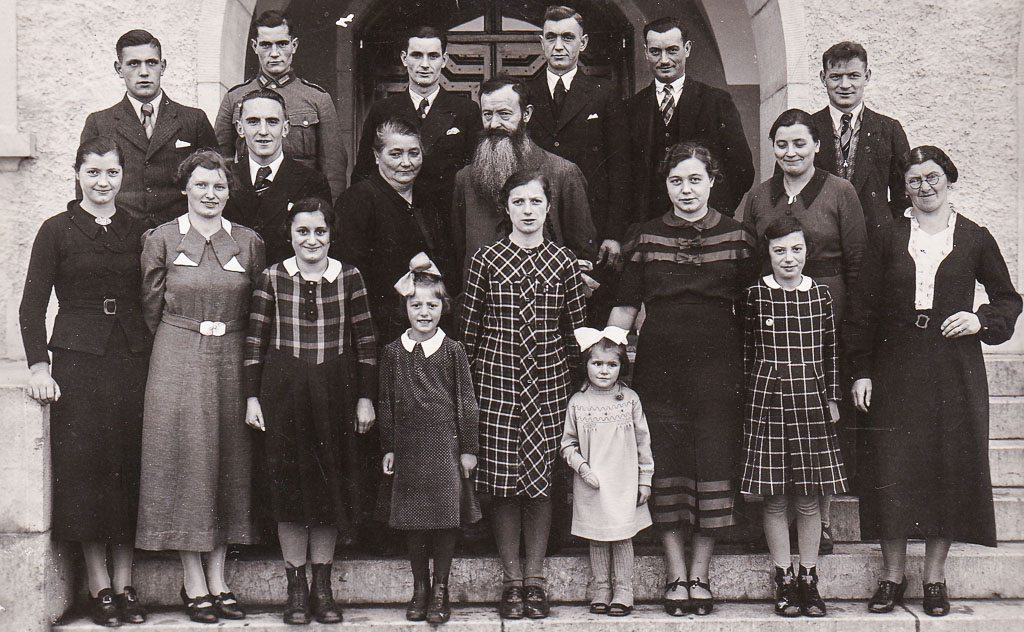

Dieses Foto stellten dankenswerterweise Lore Fehrenbach und Michael Fehrenbach zur Verfügung.

Im Juni 1934 veranstaltet der Turnerbund eine von der Deutschen Turnerschaft angeordnete Werbewoche. Dazu findet am Sonntag, den 10. Juni ein Schau- und Werbeturnen mit allen Jugendabteilungen statt – und zwar auf einer Lichtung oberhalb der »Hasle«. 85 Kinder und Jugendliche nehmen daran teil. Das Gruppenfoto wird vor oder nach den Wettkämpfen vor der Festhalle aufgenommen, die noch nicht verputzt ist. Das Bild zeigt den Nachwuchs des Turnerbundes.

1.Reihe, v.l.n.r.:

2.Reihe, v.l.n.r.: 1 Maria Gebert, 2 ???, 3 ???, 4 ???, 5 ???, 6 Hedwig Schropp, 7 ???, 8 ???, 9 ???, 10 ???, 11 ???, 12 Gertrud Schmid (verh. Faller, 1925-2005), 13 ???, 14 ???, 15 Gertrud Limb (verh. Geisinger, 1923-2011), 16 Hildegard Heizmann, 17 Irma Egle (verh. Steiger, 1922-2020)

3.Reihe, v.l.n.r.:

4.Reihe, v.l.n.r.: 1 ???, 2 ???, 3 ???, 4 ???, 5 ???, 6 Eugen Hepting (1921-2011), 7 ???, 8 ???, 9 ???, 10 ???, 11 ???

5.Reihe, v.l.n.r.:

6.Reihe, v.l.n.r.: 1 ???, 2 ???, 3 ???, 4 ???, 5 ???, 6 ???, 7 ???, 8 ???, 9 Hermann Sibold (geb. 1927), 10 ???, 11 ???, 12 ???, 13 ???, 14 ???

7.Reihe (Jugendliche und Erwachsene), v.l.n.r.: 1 ???, 2 Alfred Köpfler, 3 Wilhelm Fehrenbach (1908-1943), 4 ???, 5 ???, 6 Fahnenträger August Fehrenbach, 7 Fahnenträger Christian Schmid (1916-1940), 8 ???, 9 Karl Hall, 10 Alma Egle (verh. Spadinger), 11 Karl Götz, 12 Oberturnwart Anselm Zepf

Darüber hinaus sind u.a. zu sehen: Irma Schmid (verh. Adrion, 1927-2019)

In einem Zeitungsartikel heißt es über den Ablauf der Veranstaltung: »Um 8 Uhr fand vor dem Jahndenkmal inmitten einer feierlichen Waldesstille eine schlichte, aber eindrucksvolle Schlageterehrung statt, wobei die Turnerjugend vom Vorstand und Turnwart auf die Bedeutung dieses Freiheitshelden hingewiesen wurden. Ein flotter Werbemarsch duch die Straßen des Städtchens um die Mittagsstunde zeigte der Bevölkerung eine Jugend, die gewillt ist, sich schon frühzeitig körperlich und geistig zu schulen, um gerüstet zu sein für den Kampf ums Dasein. In dem eigentlichen volkstümlichen Turnen am Nachmittag auf dem alten Festplatz zeigte die muntere Schar oft ganz hervorragende Leistungen, die zu den schönsten Hoffnungen berechtigen. Vom Kleinsten, der schwere Mühe hatte, in der Kolonne Schritt zu halten, bis zu den Jungturnern gaben alle das Beste.«

Deutlich wird dabei, dass auch das – an sich unpolitische – Turnen in den Dienst der NS-Ideologie gestellt wird. Zu nennen ist hierbei insbesondere die Verehrung für Albert Leo Schlageter (1894-1923), der verschiedenen Freikorps und der rechtsextremistischen Großdeutschen Arbeiterpartei angehört hatte und als militanter Aktivist gegen die französisch-belgische Ruhrbesetzung zum Tode verurteilt und hingerichtet worden war. Die NS-Propaganda begründet einen »Schlageter-Kult«. Die Instrumentalisierung des Turnens wird aber auch deutlich, wenn in dem Zeitungsartikel ein »Kampf ums Dasein« beschworen wird, auf den sich der Turnernachwuchs vorbereite.

Standort des Fotografen: 47.882994, 8.347561