Diese Fotos stellte dankenswerterweise Inge Mayer und Heike Soldan-Bölle zur Verfügung.

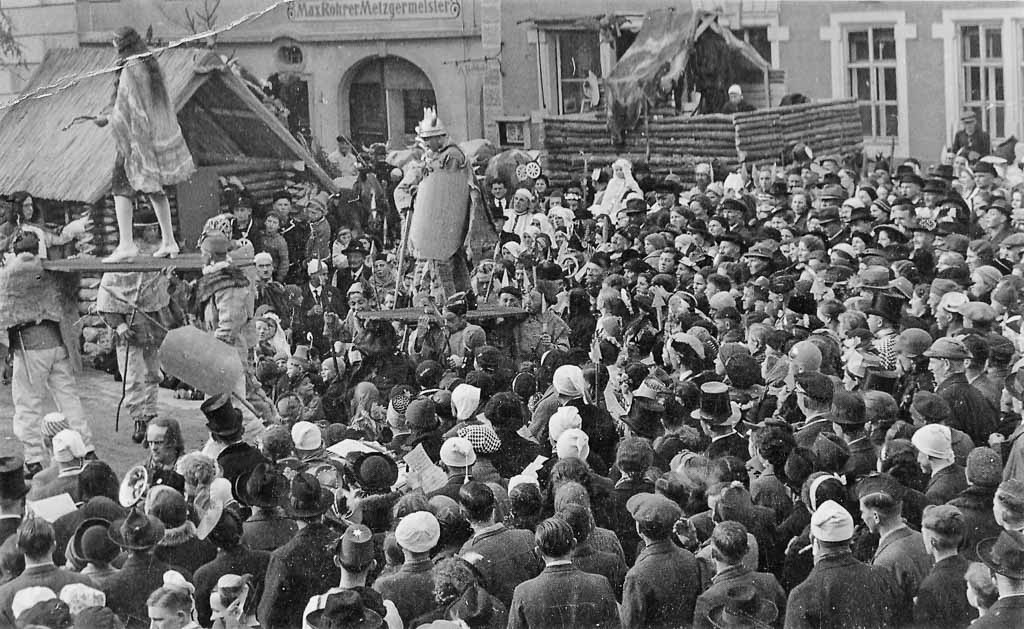

Dicht and dicht stehen die Menschen auf dem oberen Rathausplatz. Sie strecken ihre Hälse, um die Darbietungen auf der Fasnachtsbühne sehen zu können. Im Augenblick wird gerade getanzt. Musikalisch begleitet wird die Tanzgruppe von der Stadtmusik, die vor der Bühne steht. Die Musiker tragen weiße Zipfelmützen.

Auf der Bühne steht auch die weibliche Narrenpolizei. Zu sehen sind u.a. Irma Adrion (geb. Schmid, 1927-2019) und Maria-Luise Wider (geb. Schmid).

Die »Schnitterin« auf dem Rathausbrunnen, die links zu sehen ist, hat wie es scheint Gesellschaft bekommen. Ein paar Meter von ihr entfernt, ragt ein Schornsteinfeger empor, als ob es sich bei ihm auch um eine Brunnenfigur handele.

Im Hintergrund ist das Rathaus und die Metzgerei Rohrer (Rathausplatz 4) zu sehen. Sie wird von dem aus St. Peter stammenden Metzgermeister Max Rohrer (1901-1954) betrieben. Sein Name steht groß geschrieben auf der frisch renovierten Fassade.

Standort des Fotografen: 47.883933, 8.344906