Dieses Foto stellte uns dankenswerterweise Werner Lubrich zur Verfügung.

»Hafnermeister«: Die Jüngeren werden mit dieser Berufsbezeichnung kaum mehr etwas anfangen können. Schließlich ist nicht nur die Bezeichnung unüblich geworden, sondern auch der Handwerksberuf selbst ist heute weitgehend ausgestorben. »Töpfer«, »Keramiker« oder »Ofenbauer« sind Bezeichnungen, die heute gebräuchlich sind. Doch längst werden Tongefäße vor allem industriell gefertigt.

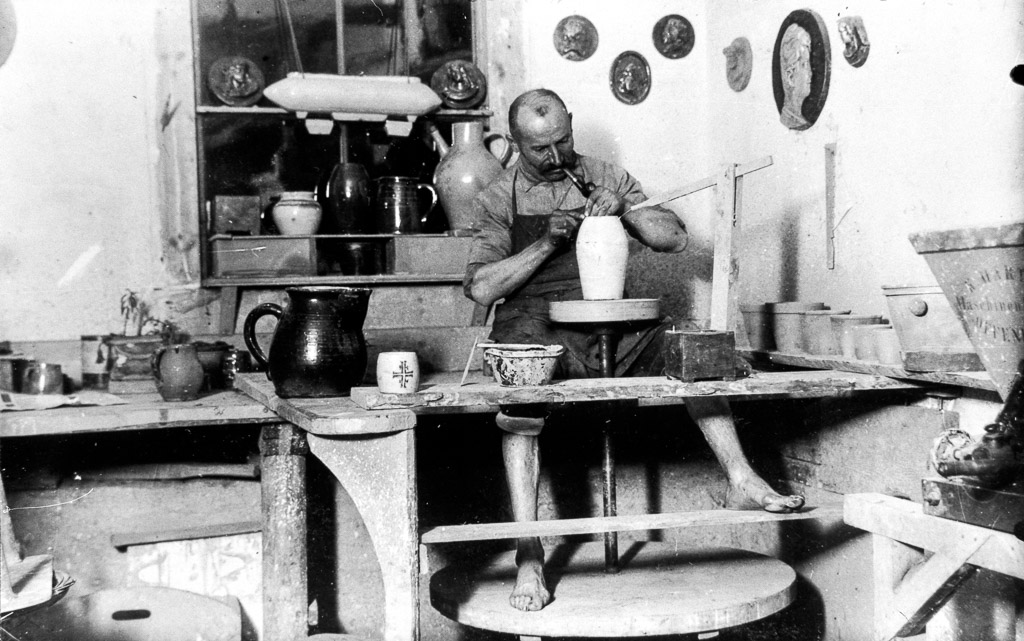

Auf dem Foto ist der Hafnermeister Josef Bader (1880-1959) in seiner Werkstatt zu sehen, eine Pfeife im Mund. Konzentriert formt er ein Tongefäß. Mit seinen nackten Füßen bewegt er die Drehscheibe unter der Werkbank. »D’Lette« wird er genannt.

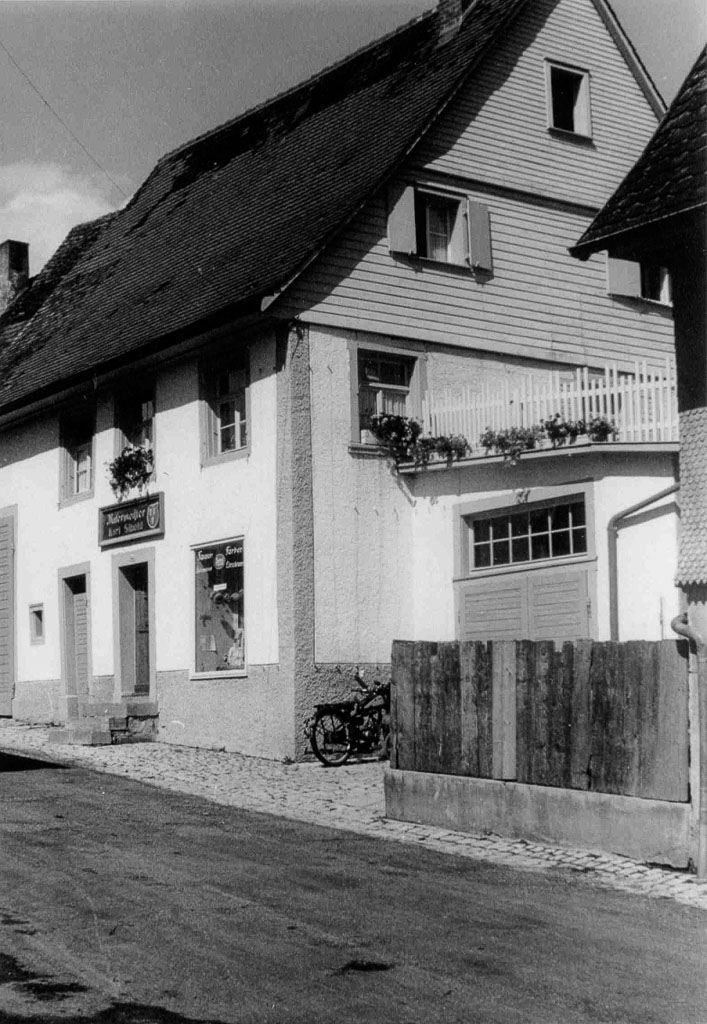

Josef Bader wurde 1880 geboren. Verheiratet ist er mit der aus Hubertshofen stammenden Agnes Bader geb. May (1876-1950). Sein Wohnhaus und seine Werkstatt befanden sich nicht in der Hafnergasse, wie man irrtümlich meinen könnte, sondern in der heutigen Alemannenstraße 9. Im Adressbuch von 1936 hat das Haus schlicht und einfach die Nummer »235«, im Adressbuch von 1952 ist als Adresse »Friedhofstr. 236« angegeben. Josef Bader stirbt am 8. Juni 1959 im Alter von 79 Jahren an den Folgen eines Verkehrsunfalls.

Standort des Fotografen: 47.885741, 8.348456