Diese Fotos stellte dankenswerterweise Christa Egle zur Verfügung.

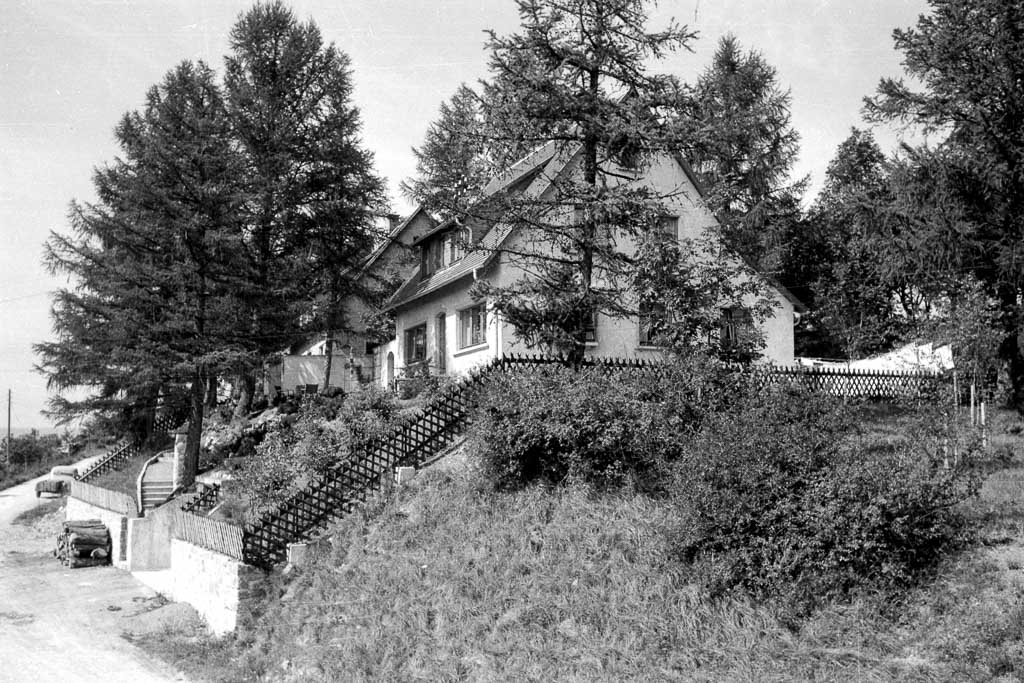

Ein halbes Jahrhundert ist das Haus Egle in der Alemannenstaße alt. Erbaut wurde es nach dem Großbrand 1921. Der Landwirt Wilhelm Brugger (1887-1955) hatte zuvor im Mailänder Tor gewohnt. Als es im Rahmen des Wiederaufbauprogramms abgebrochen wurde, fand er hier ein neues Zuhause. Er wohnte hier zusammen mit seinen Schwestern Mathilde Brugger (1880-1969) und Johanna Brugger (1881-1982). 1966 wurde das Anwesen dann von dem Zimmermann Karl-Friedrich (»Fritz«) Egle (1929-2017) und seiner Ehefrau Marianne Egle (geb. Jordan) gekauft. Sie modernisieren es 1970.

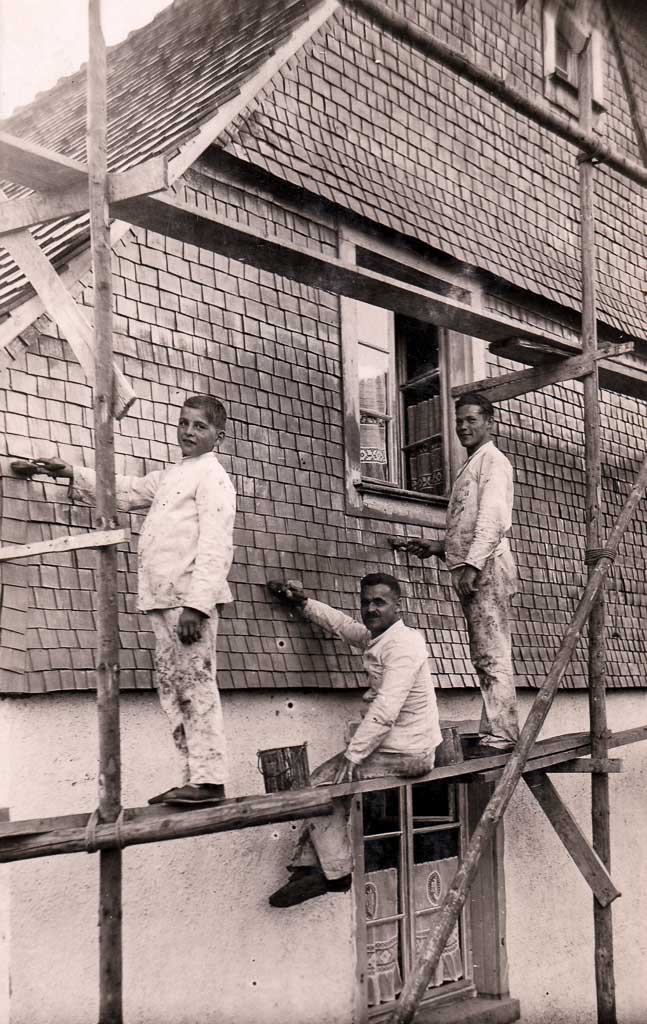

Sieben Jahre später steht nun ein weiterer Umbau an, der mit einem Teilabbruch der alten Bausubstanz einhergeht. Zum Einsatz kommt dabei auch ein Fahrzeug des Bruders Alfred Egle (1920-2001), der ein Maurergeschäft betreibt. Die Abbrecher, Fritz Egle, Karl-Friedrich Geisinger und Otmar Egle, schauen aus den Fenstern. Unten vorm Haus beobachtet die Tochter Christa Egle die Bauarbeiten. Die Sparren werden mit dem Kran abgehoben, gereinigt und für das neue Dach wieder verwendet. Die großen Bruchsteine finden eine Wiederverwendung beim Bau der Gartenmauer.

Standort des Fotografen: 47.886221, 8.349445