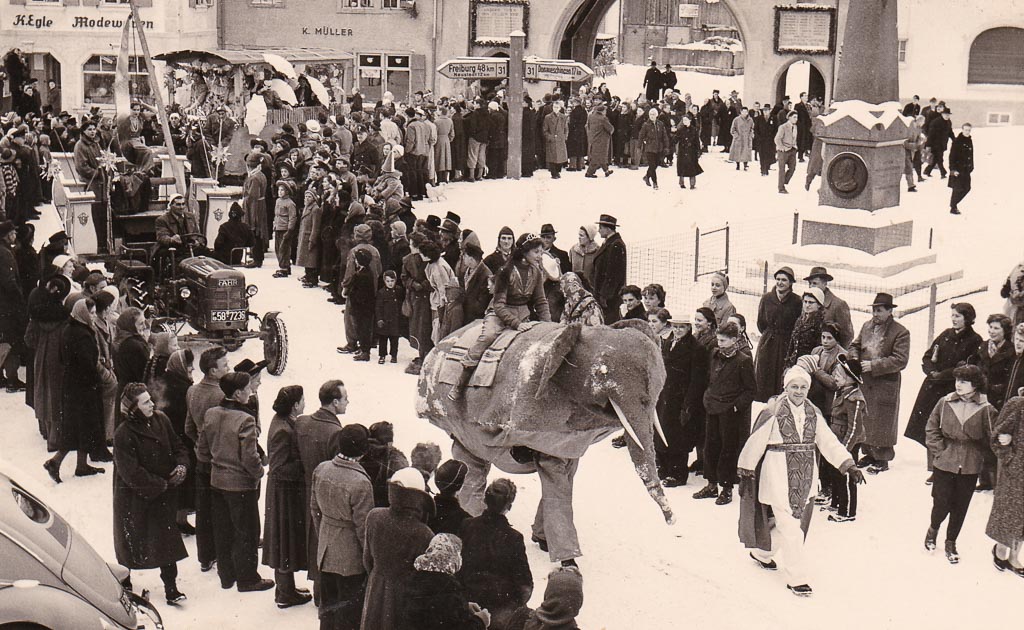

Diese Fotos stellten uns dankenswerterweise Regina und Rudi van den Heuvel zur Verfügung.

Der Narrenumzug am »Fasnet Mändig« bewegt sich durch das Städtchen. Von einem Fenster in der Demetriusstraße lässt sich aus erhöhter Perspektive das närrische Treiben verfolgen. Der Blick fällt auf das schräg gegenüberliegende Eckhaus mit dem Geschäft »Gottlieb« (Rathausplatz 6). Es sieht so aus, als ob der Laden zur Zeit leer steht. Die Fichte, die Jahrzehntelang vor dem Haus wuchs, ist aus dem Stadtbild verschwunden. Das Nachbarhaus Guth (Rathausplatz 7) ist modernisiert, ein großes Schaufenster erstreckt sich über das gesamte Erdgeschoss. Das Haus von Buchbinder Albert Rebholz (Rathausplatz 8) wird gerade umgebaut.

Doch dem Fotografen geht es nicht um die Häuser im Hintergrund, sondern vielmehr um den Narrenumzug. Die Stadtmusik marschiert zu den Klängen des Narrenmarsches durch das Städtchen, gefolgt von den Hexen, die ihren Hexenwagen mit der großen Hexe mitführen. Ein »Cirkus«-Wagen mit dem Phantasienamen »Kaplunder« fährt über den Rathausplatz, dahinter folgt ein Wagen mit dem Namen »Mühlenzunder«. Der Umzug findet 1960 statt, denn in diesem Jahr lautet das Motto: »Alter Plunder – Wirtschaftswunder – Blauer Zunder«.

Mit sicherem Abstand lässt sich vom Fenster aus das Treiben unten auf der Straße beobachten, ohne dass man fürchten muss, dass gleich die Hexen zu einem kommen und ihr Unwesen treiben.

Standort des Fotografen: 47.883816, 8.343615