Dieses Foto stellte dankenswerterweise Rita Bölle zur Verfügung.

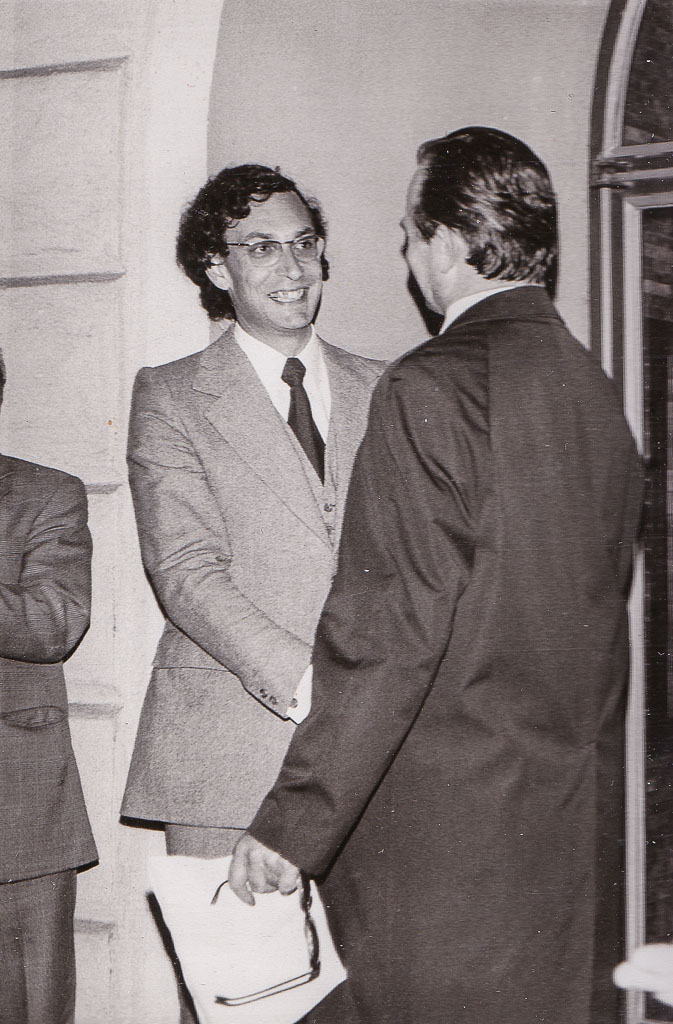

Bürgermeister Dieter Mellert hat die erfreuliche Aufgabe, zwei langjährige und verdiente Mitarbeiterinnen des Krankenhauses zu ehren. Bei einer Weihnachtsfeier überreicht er der Oberschwester Gertrud Faller (geb. Schmid, 1925-2005) und der Hebamme Emma Kienzle (geb. Geisinger, 1915-2003) Blumensträuße. Das Foto wird im Aufenthaltsraum des Krankenhauses in der Seppenhofer Straße, dem früheren Refektorium (Speisesaal), aufgenommen.

Sowohl Emma Kienzle als auch Gertrud Faller verbringen ihren Lebensabend im Altenpflegeheim St. Martin, dem früheren Krankenhaus. Emma Kienzle stirbt dort am 30. November 2003, Gertrud Faller am 13. April 2005.

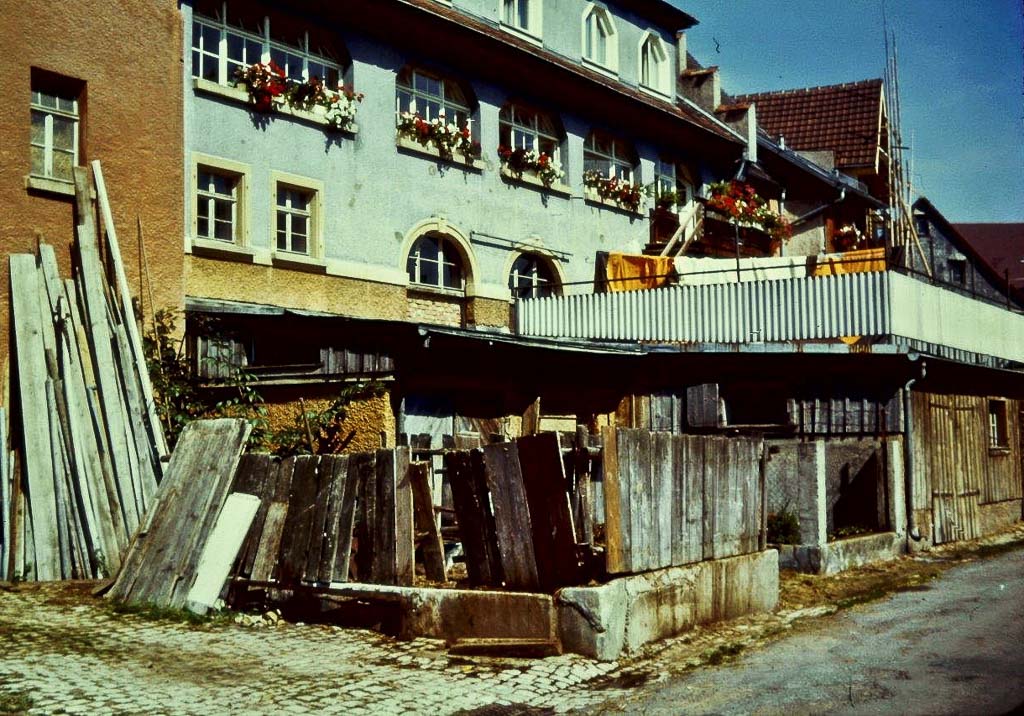

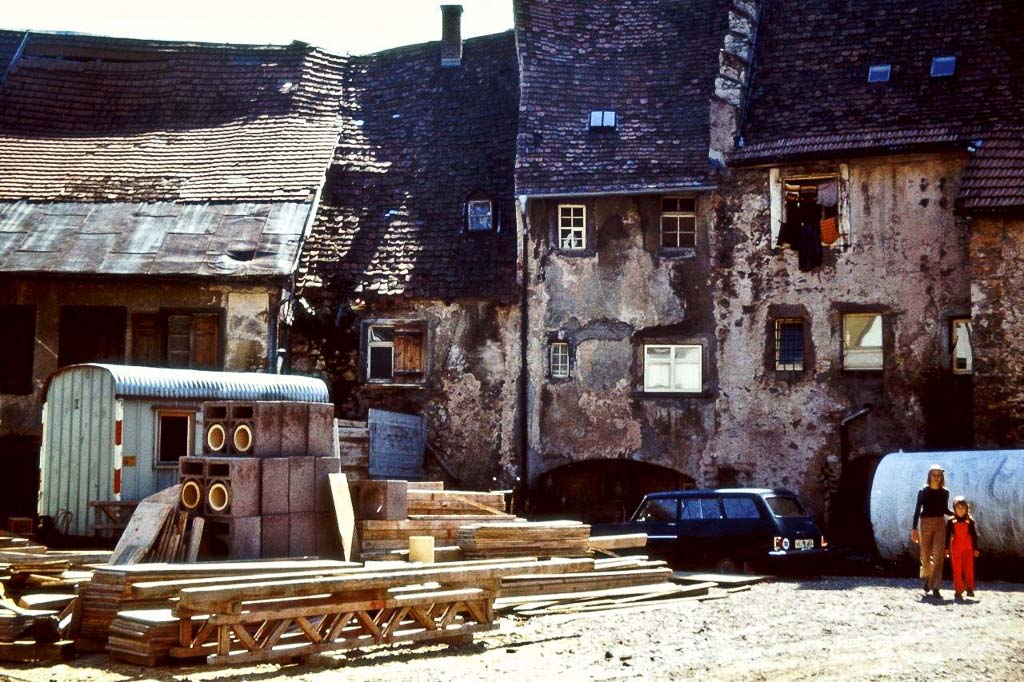

Standort des Fotografen: 47.881699, 8.345347