Diese Fotos stellten dankenswerterweise Hans-Peter Hepting und Christa Egle zur Verfügung.

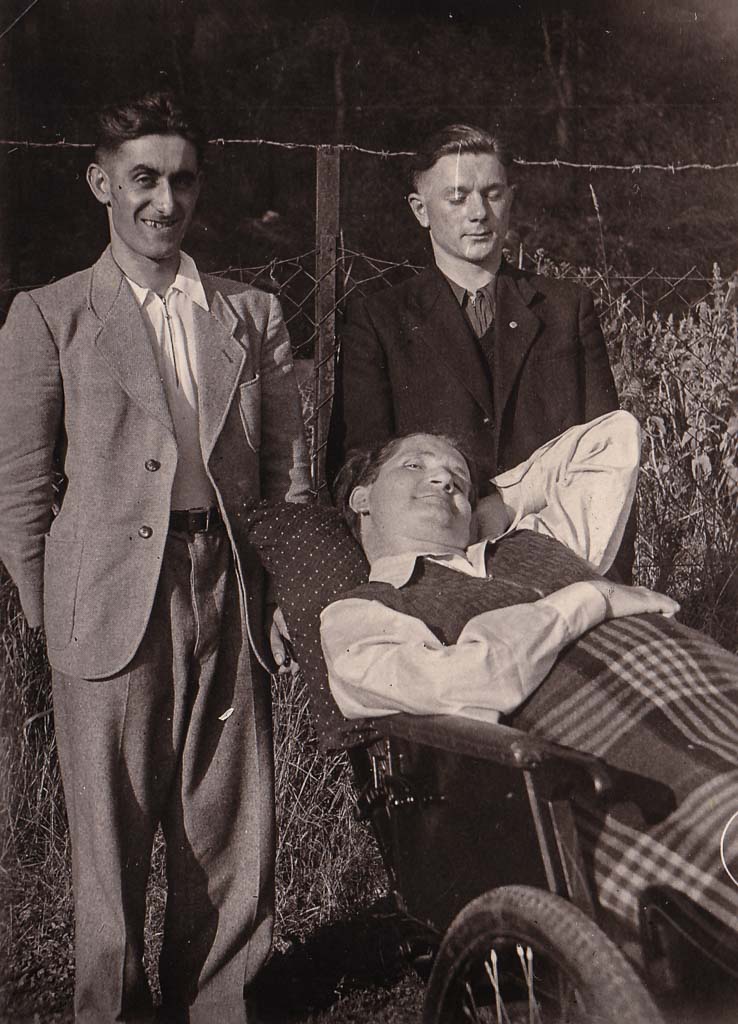

Ein sonniger Tag irgendwo im Grünen. Drei junge Männer haben sich für ein Foto versammelt – Willi Burger, Werner Hepting und Heinrich Jäger, genannt »Henner«. Die drei sind freundschaftlich verbunden, sie lachen in die Kamera, die Stimmung wirkt gelöst. Doch das Bild zeigt mehr als nur eine fröhliche Szene: Es erzählt auch von Zusammenhalt und gelebter Inklusion zu einer Zeit, in der das Wort noch kaum jemand kennt.

1.Reihe: 1 Heinrich (»Henner«) Jäger (1913-1978)

2.Reihe, stehend, v.l.n.r.: 1 Werner Hepting (1928-2011), 2 Willi Burger (1928-2021)

Heinrich Jäger liegt im Rollstuhl, zugedeckt mit einer karierten Decke, der Kopf etwas schief zur Seite gelehnt, die Hände verschränkt. Seit einer schweren Rheuma-Erkrankung kurz vor seinem Abitur im Jahr 1933 ist er auf Hilfe angewiesen. Seine Freunde unternehmen ab und zu Ausflüge mit ihm, verbringen gemeinsam Zeit, lassen sich die Lebensfreude nicht nehmen. Und »Henner«, der körperlich eingeschränkt ist, macht sich als Künstler und Autor einen Namen. Anlässlich der Stadterhebung 1951 dichtet er z.B. das »Lied auf die Stadt Löffingen«, das zur Melodie von Oskar Bier (1876-1973) uraufgeführt wird. Auch manches Fasnachtsspiel wird von ihm geschrieben.

Heinrich Jäger wurde am 11. November 1913 als Sohn des Gastwirts August Jäger und seiner Frau Elisabeth (geb. Selb) geboren. Seine Eltern betrieben das Gasthaus »Löwen«. Er besuchte die katholische »Lendersche Lehranstalt« in Sasbach, wo er sich auf ein Theologiestudium vorbereitete. Die Krankheit veränderte dann seinen Weg.

In einem Zeitungsartikel vom 21. November 1934 mit dem Titel »Der Kranke und der Führer« wurde über Heinrich Jäger berichtet: »Einem jungen unglücklichen 21-jährigen Mann namens Heinrich Jäger, der durch ein schweres, scheinbar unheilbares Leiden schon 2½ Jahre an das Bett gefesselt ist, wurde von unserem Führer Adolf Hitler ein Fünfröhren-Radioapparat zur Verfügung gestellt. Der Unglückliche hat in seiner Einsamkeit an den Führer geschrieben und ihm sein Leid geklagt.« Die Wortwahl dieser Zeitungsnotiz verrät viel: Heinrich Jäger wird auf seine Behinderung reduziert und als passiv leidender »Unglücklicher« dargestellt. Von seinem tatsächlichen Alltag, seinen sozialen Kontakten und seinen künstlerischen Ambitionen ist keine Rede. Die Nationalsozialisten nutzten vielmehr seine Geschichte für ihre Propaganda: Hitler wird als fürsorglich inszeniert, als einer, der sich persönlich um »Volksgenossen« kümmert. Dieselbe nationalsozialistische Führung veranlasste jedoch nur wenige Jahre später die systematische Ermordung von Menschen mit Behinderungen. Bei der »Euthanasie«-Aktion T4 wurden 1940/41 rund 70.000 Menschen in Gaskammern ermordet. Hätte Heinrich Jäger nicht im Elternhaus, sondern in einer Heil- und Pflegeanstalt gelebt, wäre er dem Massenmord vermutlich auch zu Opfer gefallen.

Standort des Fotografen: ???