Stadtarchiv

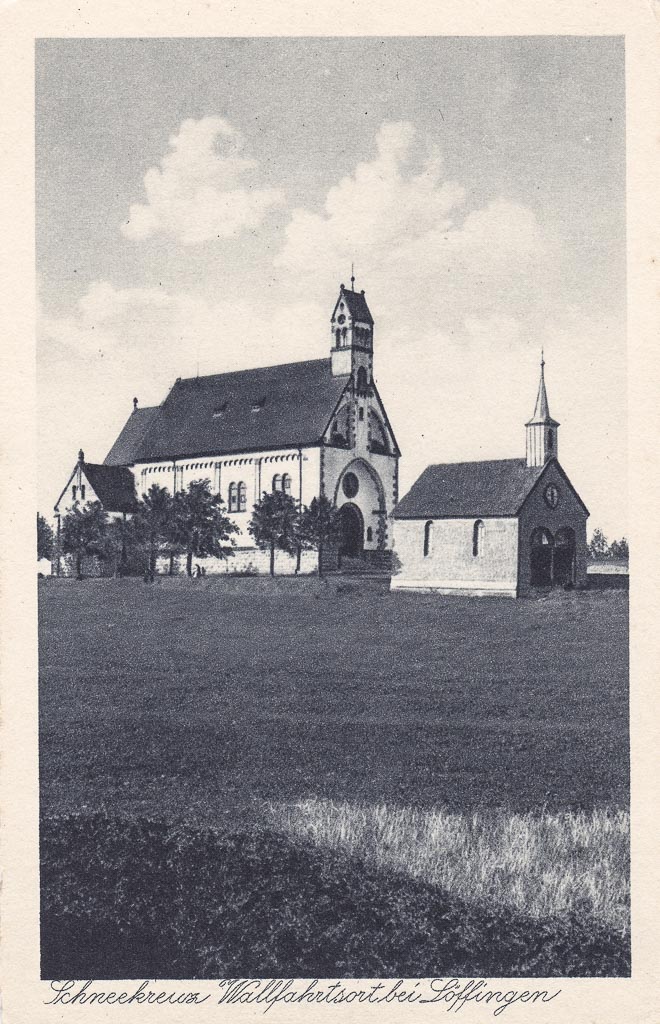

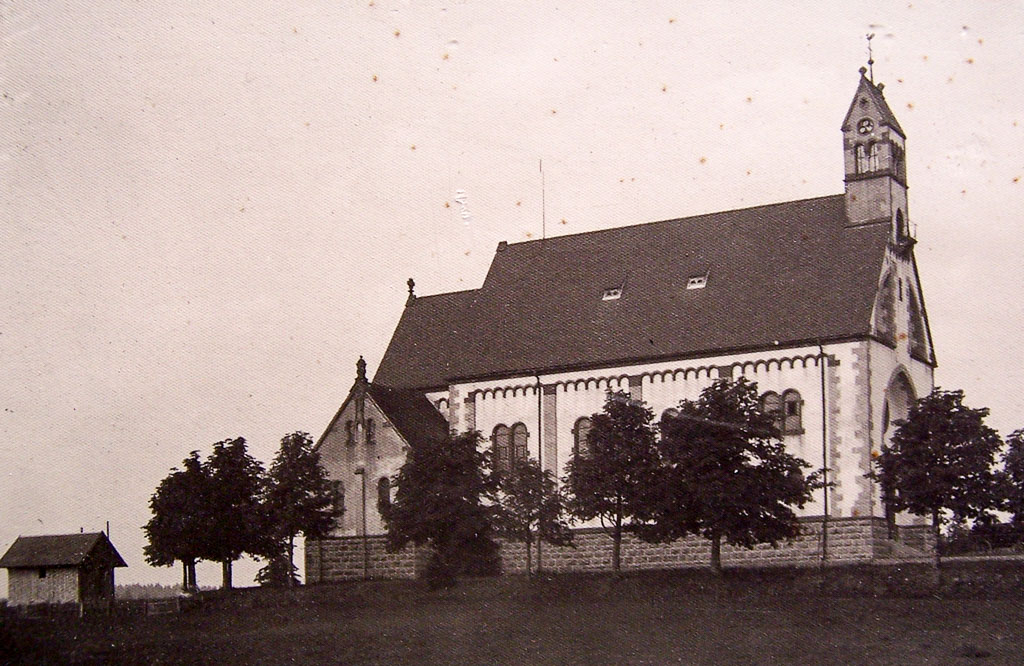

Im Mittelpunkt der Wallfahrtskirche Witterschnee steht das Gnadenkreuz mit der Christusfigur, die 1740 ein Wanderer nach seiner Errettung aus einem Schneesturm gestiftet hatte. Die in den Jahren 1894 bis 1897 gebaute und 1901 geweihte Kirche ist von dem Freiburger Architekten Max Meckel (1847-1910) als Andachtsraum konzipiert. Sie soll weniger ein Ort der Glaubensverkündigung oder des Abhaltens von Gottesdiensten sein. Deshalb gibt es keine Kanzel und keine Kommunionbank. Die Kommunionbank wird erst 1954 eingebaut, als das auf dem Foto noch vorhandene Chorgitter entfernt wird.

Auf der Innenaufnahme sind Teile der Langhausdecke mit dem Gemälde des Nazarenermalers August Wörndle (1829-1902) zu sehen. Im Ganzen sind die vier Propheten Jesaja, Ezechiel, Daniel und Jeremias dargestellt. Der linke Seitenaltar zeigt die Schmerzensmutter Maria, der rechte Altar den thronenden Christus, den Erlöser der Welt. Beide Seitenaltäre sind wie auch der Hauptaltar eine Arbeit des Bildhauers und Malers Franz Joseph Simmler (1846-1926) aus Offenburg. Der Flügelaltar mit den zwölf Aposteln ist geöffnet. Darüber erhebt sich das Wallfahrtskreuz von Simmler aus dem Jahre 1897 mit Maria und Johannes neben dem Kreuz.

Standort des Fotografen: 47.893286, 8.336088