Fotograf: Leo Molitor, Neustadt

Dieses Foto stellte dankenswerterweise Christa Egle zur Verfügung.

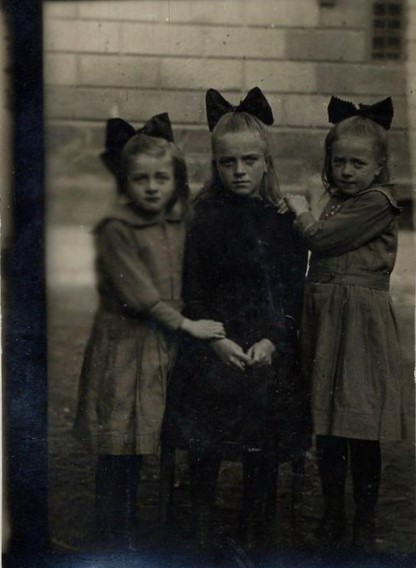

Es ist ein besonderer Tag, einer, den man festhalten möchte – und dafür hat sich die ganze Hochzeitsgesellschaft ordentlich herausgeputzt. In einem Gasthaus versammeln sich Braut und Bräutigam mit Familie und Freund*innen zum Gruppenfoto. In der Mitte des Bildes stehen Braut und Bräutigam. Die Braut, ganz in Schwarz – das weiße Hochzeitskleid setzt sich erst später durch – mit einem weißen Schleier und Blumenstrauß, die etwas Helligkeit in die ernste Festkleidung bringen. Neben ihr steht der Bräutigam im dunklen Anzug. Um die beiden gruppieren sich die Gäste: Frauen in feinen Kleidern, mit Broschen, Rüschen und sorgsam frisierten Haaren, Männer mit Krawatten und Weste. Man ahnt die Aufregung, die diesem Moment vorausging: das Aufstellen, das Zurechtrücken der Stühle, das Rascheln der Kleider. Dann der Moment der Stille – »Jetzt bitte alle stillhalten!« – und der Fotograf Leo Molitor aus Neustadt drückt ab. Der Prägestempel unten rechts weist ihn als Urheber der Fotografie aus.

1.Reihe, v.l.n.r.: 1 Johanna Straub (geb. Faller, 1885-?), 2 Anna Sibold, 3 ???, 4 Emma Hirt (verh. Münzer), 5 ???, 6 Josefa Sibold (geb. Faller), 7 Karl Sibold (1867-1917), 8 Maria Hummel, 9 Anna Hummel (geb. Sibold), 10 Josef Egle (1890-1970), 11 Karl Egle (1885-1940)

2.Reihe, v.l.n.r.: 1 ???, 2 ???, 3 ???, 4 Braut ???, 5 Bräutigam ???, 6 Konrad Sibold, 7 ???, 8 ???, 9 ???, 10 August Egle (1886-1946), 11 Anna Heizmann (geb. Faller)

3.Reihe, v.l.n.r.: Julius Zepf (1889-?), 2 Theresia Zepf (verh. Hurle, 1891-?), 3 Karl Zepf (1892-?), 4 Maria Zepf (verh. Rogg, 1887-1972), 5 ???, 6 Johann Preuß (1884-1943), 7 Agathe Preuß (geb. Sibold, 1882-1967)

Das Brautpaar ist bislang namentlich unbekannt. Die Hochzeitsfeier findet im Gasthaus »Ochsen« (Rathausplatz 12) statt. Es scheint sich nicht um die Wirtsstube zu handeln, sondern um den Saal. Der Raum ist reich dekoriert mit gemusterten Tapeten und gerahmten Bildern. Ein Rohr ist unter der Decke eingezogen.

Standort des Fotografen: 47.884005, 8.345292