Dieses Foto stellten uns dankenswerterweise Christa Egle und Hans-Peter Hepting zur Verfügung.

Eine Gruppe Feuerwehrmänner posiert in der Alenbergstraße mit ihren Leitern für den Fotografen. Es handelt sich um die »Steiger« mit ihrem Gruppenleiter Fritz Adrion jun. Sie haben mehrere Leitern, die mit langen Haken versehen sind und auch Widerhaken haben. Im Brandfall können die Männer die Leitern an Fensterbänken einhängen und somit von Stockwerk zu Stockwerk an der Hausfassade nach oben steigen. Dafür müssen sie körperlich besonders fit sein.

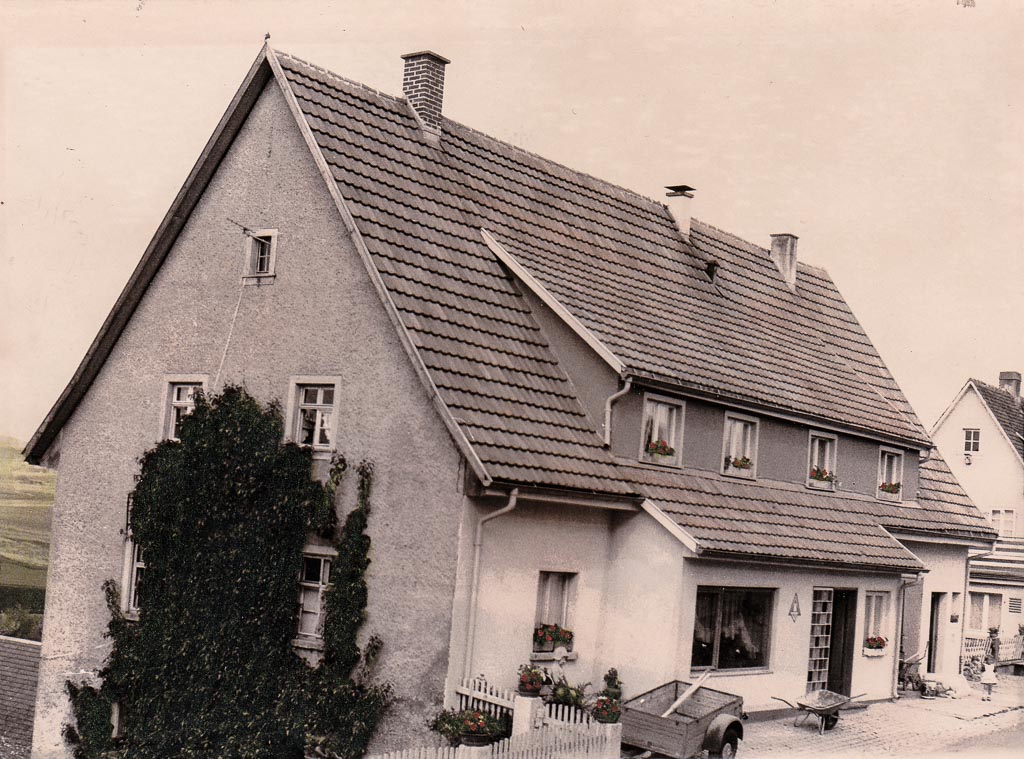

Die Feuerwehrmänner stehen auf dem Parkplatz neben dem Café Alenberg. Hinter ihnen ist das Haus Pfeifer (Alenbergstr. 30) zu sehen. Es gehört dem Arbeiter Hans Pfeifer (1920-1972), der selbst einer der Feuerwehrmänner ist, und dessen Ehefrau Hildegard geb. Heizmann (1922-2008), die auch gerade aus dem Fenster hinausschaut.

V.l.n.r.: Erich Adrion, Werner Hepting, Hans Pfeifer, Walter Selb, Wilhelm Maier, Kurt Jonner

Standort des Fotografen: 47.887682, 8.341953