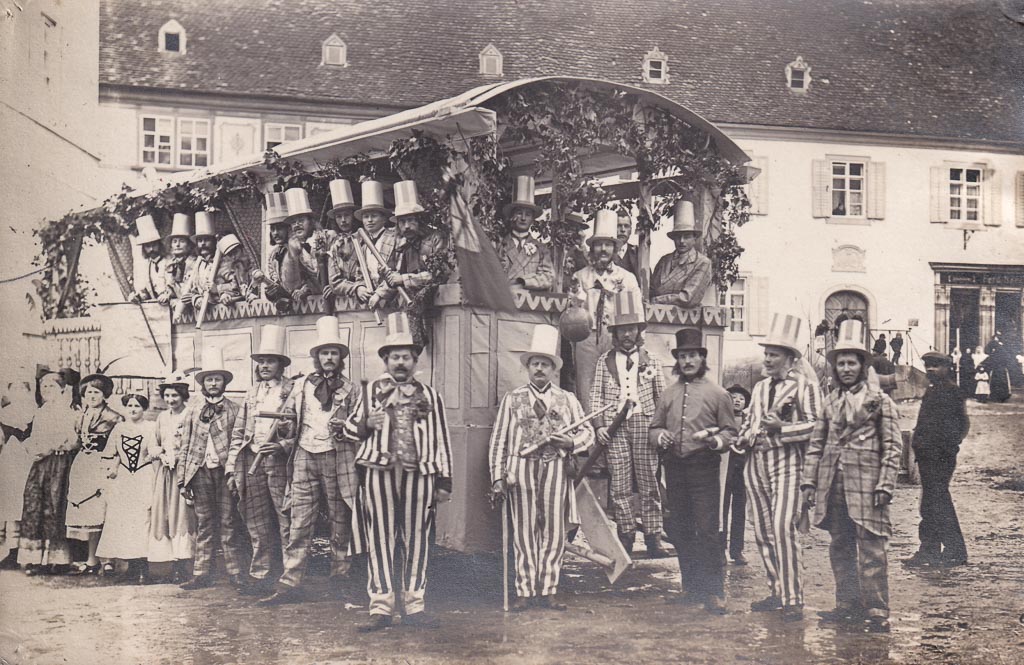

Dieses Foto stellten dankenswerterweise Silvia und Gerold Bächle zur Verfügung.

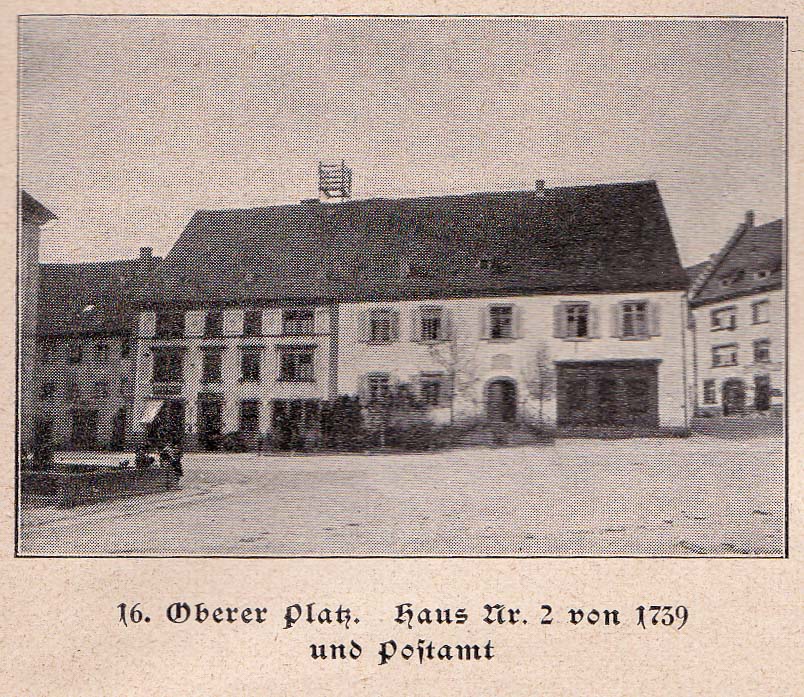

Das Postamt am oberen Rathausplatz ist wirklich ein richtiges Amt. Denn die Deutsche Bundespost ist ein staatseigener Betrieb der Bundesrepublik Deutschland. Das Amtsschild mit dem Bundesadler ist an der Hausecke über dem Briefkasten und dem Briefmarkenautomaten angebracht. Darüber hängt ein – bereits von weitem lesbares – Schild: »POST«. Rechts um die Ecke befindet sich ein Telefonhäuschen mit öffentlichem Münzfernsprecher. Das Häuschen entspricht dem 1953 eingeführten Typ FeH53 oder dem Nachfolgemodell FeH/TelH55.

Dahinter steht eine Litfaßsäule, die von Werbung für die Fürstlich Fürstenbergische Brauerei gekrönt wird. Darunter ist ein Werbeplakt der Zigarettenmarke »Camel« plakatiert. Der Werbeslogan lautet: »Ich geh’ meilenweit für Camel Filter«. Im darauffolgenden Jahr wird die Werbung für Zigaretten im Fernsehen und Radio übrigens bundesweit verboten. Das Verbot von Außenwerbung folgt erst 2022.

1980 endet die Geschichte des Postamtes am oberen Rathausplatz. Denn am 6. September 1980 wird das neu erbaute Postamt in der Bittengasse eingeweiht. Nach dem Wegzug der Post eröffnen Bruno und Lisbeth Laule in den bisherigen Räumlichkeiten am oberen Rathausplatz ein Sportgeschäft.

Standort des Fotografen: 47.884154, 8.345121