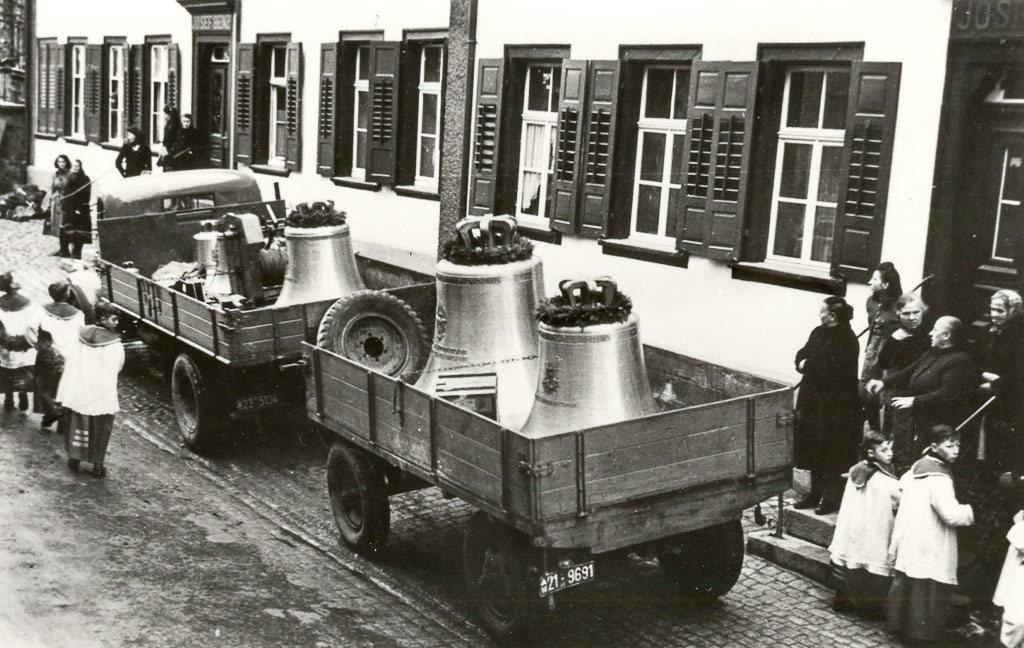

Dieses Foto stellte uns dankenswerterweise Franz Scholz zur Verfügung.

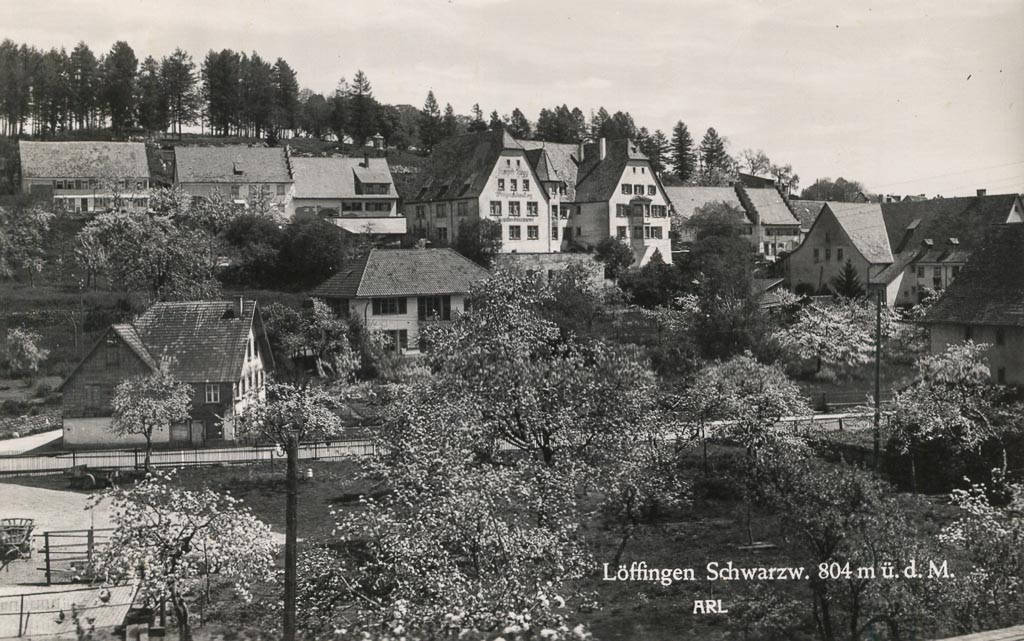

Eine der neuen Glocken wird gerade hoch in den Glockenstuhl der katholischen Pfarrkirche St. Michael gezogen. Der Blick auf das verschneite Städtchen fällt in Richtung Ringstraße und Bahnhofstraße. Karl Hasenfuß schrieb in seiner Chronik 1953: »Mögen die an Stelle der dem Krieg zum Opfer gefallenen im Jahre 1951 beschafften neuen Kirchenglocken bei ihrem ersten feierlichen Zusammenklang am Weihnachtsabend friedliche Zeiten eingeläutet haben.«

Standort des Fotografen: 47°52’57.5″N 8°20’38.9″E