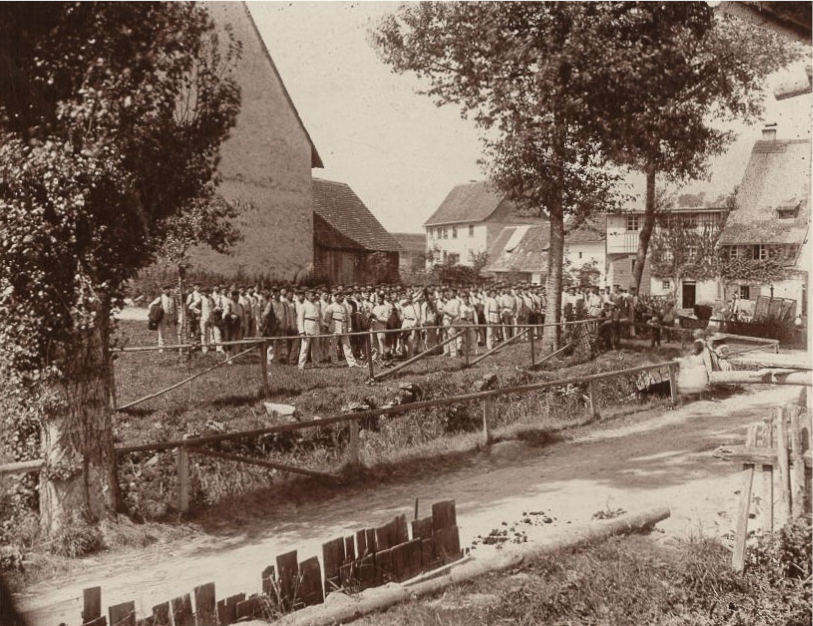

Diese Fotos stellten uns dankenswerterweise Carola Hannes, Petra Nobs und Paula Veith zur Verfügung.

Zwei Fasnachtsgruppen stehen in einem Garten, vermutlich auf dem Grundstück von Dr. Gugelberger in der Maienlandstraße. Schnee ist weit und breit nicht zu entdecken, dafür aber auffallend viel Militär, in Uniformen gekleidet, mit Militärorden dekoriert, mit Säbeln bewaffnet, mit Uniformmützen und sogar Pickelhauben gekrönt. Schnell wird klar, dass hier das Militär, insbesondere das preußische, auf die Schippe genommen wird. Die beiden Fotos sind gegen Ende der Weimarer Republik entstanden, als das Kaiserreich schon etliche Jahre untergegangen war und auch der Schrecken des Ersten Weltkrieges zu verblassen begonnen hatte. Vor der Novemberrevolution 1918 hätte eine solche Fasnachtsgruppe wohl den Straftatbestand der Majestätsbeleidigung erfüllt. 1930 lautet das Fasnachtsmotto: »Generalmusterung und Besuch seiner Majestät des Kaisers«.

Das obere Gruppenfoto ist mit dem Titel »Der abgedankte Kaiser Wilhelm mit wenig Gefolge« beschriftet. Der letzte deutsche Kaiser Wilhelm II. (1859-1941), der im Zuge der Revolution am 9. November 1918 abdanken musste, ist an seinem sprichwörtlichen »Kaiser-Wilhelm-Bart« zu erkennen. Er trägt natürlich Uniform, schließlich wurde ihm ein ausgesprochener Faible für die unterschiedlichsten Uniformen nachgesagt, und eine Pickelhaube. Wilhelm II. hat sich bei einem holländischen Mädchen eingehakt, wodurch symbolisiert wird, dass er im niederländischen Exil lebt. Sein Gefolge ist auf vier Personen zusammengeschrumpft. Von seiner einstigen Machtfülle als deutscher Kaiser und König von Preußen ist nichts mehr geblieben.

Das untere Gruppenfoto ist nicht betitelt, sodass offen bleiben muss, welche Szene die neun Fasnachtsnarren darstellen. Acht von ihnen sind in Uniformen gekleidet, sie tragen Militärmützen bzw. eine Pickelhaube, nur einer scheint in zivil gekleidet zu sein, er trägt einen Zylinder.

Wer weiß wie die Fasnachtsnarren auf den beiden Fotos heißen?

Oberes Foto, v.l.n.r.: ???, Hermann Ganter, ???, Otto Fürst, Hermann Auer

Unteres Foto, v.l.n.r.: ???, ???, ???, ???, Josef Benitz (mit Pickelhaube), ??? Strobel, Franz Schweizer, Karl Bader (in Zivil), Franz Bader

Standort des Fotografen: 47.885078, 8.342961