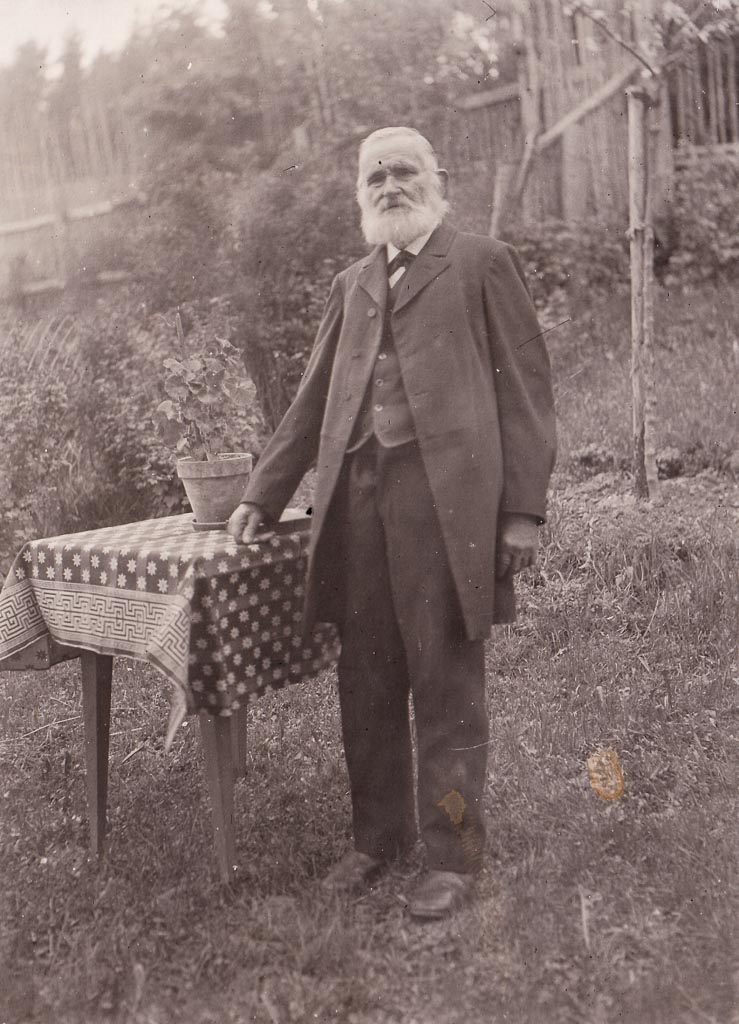

Dieses Foto stellten dankenswerterweise Klemens Rebholz und Cäcilia Runge zur Verfügung.

Der alte Mann steht ruhig im Gras, den Blick dem Fotografen zugewandt. Der Anzug sitzt ordentlich, der Bart ist weiß und voll, die Haltung aufrecht. Neben ihm ein kleiner Tisch, mit einem gemusterten Tuch bedeckt, darauf ein Blumentopf. Vermutlich wird die Aufnahme im Garten hinter dem Haus am Alenberg aufgenommen.

Konstantin Ganter wurde am 20. Mai 1852 als Sohn des Landwirts Fidel Ganter und dessen Ehefrau Maria Ganter (geb. Benz) geboren. Das Elternhaus steht in der Vorstadt (Alenbergstr. 2). Er wuchs gemeinsam mit seinen Brüdern Adolf Ganter (1847-?), Karl Ganter (1848-1917), Pius Ganter (1850-?), Ferdinand Ganter (1855-?) und Heinrich Ganter (1862-?) auf. Später übernahm Konstantin Ganter das elterliche Anwesen und führt die dazugehörige Landwirtschaft weiter. Am 24. März 1892 heiratete er Kreszentia Ganter (geb. Marx). Die Ehe blieb kinderlos (?). Im Jahr 1927 stirbt seine Ehefrau.

Konstantin Ganter selbst stirbt am 2. Mai 1931 im Alter von 79 Jahren an Altersschwäche. In einem Nachruf heißt es über ihn: »Der Entschlafene gehörte zu jenen alten sturmerprobten Zentrumsveteranen, die in den Zeiten des heißesten Kulturkampfes der katholischen Weltanschauung eine Gasse bahnten. Er ist nun der letzte der vier Brüder Ganter, die aus einem Guß, in jeder Zeit ihren Mann stellten, im aufrichtigen und redlichen Willen auch dem politischen Gegner Achtung einflößten.«

Standort des Fotografen: 47.885077, 8.345060