Verlag A. Rebholz, Löffingen

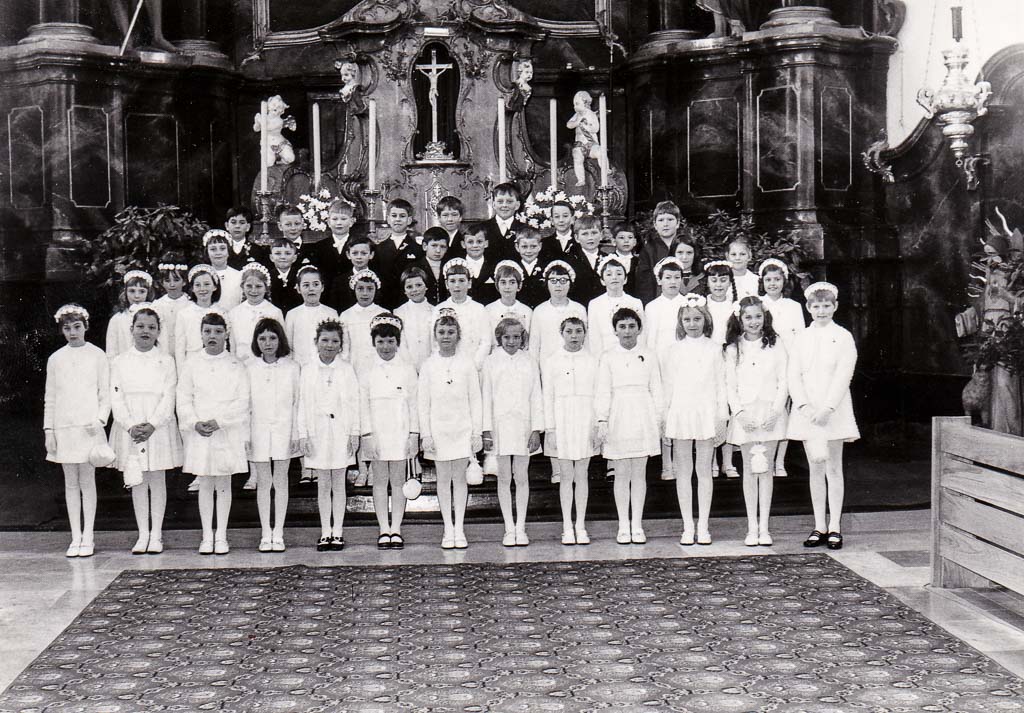

Dieses Foto stellten dankenswerterweise Michael und Dorothea Kasprowicz zur Verfügung.

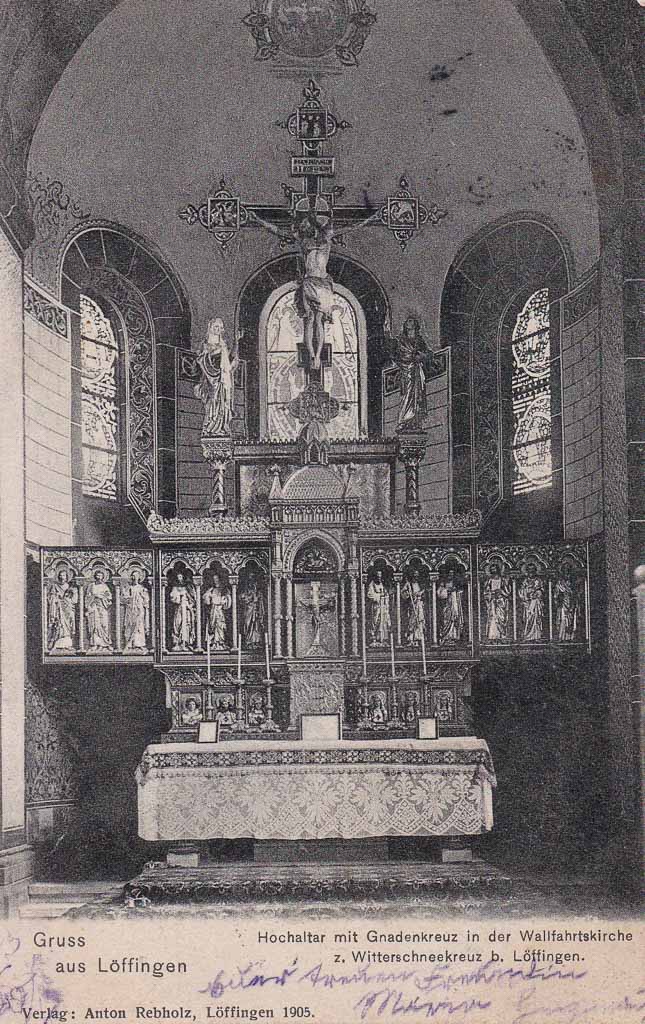

Im Mittelpunkt der 1901 geweihten Wallfahrtskirche Witterschnee steht das Gnadenkreuz mit der Christusfigur, die 1740 ein Wanderer nach seiner Errettung aus einem Schneesturm stiftete. Erbaut wurde die Kirche in den Jahren 1894 bis 1897 nach Plänen des Freiburger Architekten Max Meckel (1847-1910).

Der Hauptaltar ist eine Arbeit des Bildhauers und Malers Franz Joseph Simmler (1846-1926) aus Offenburg. Der golden leuchtende Flügelaltar ist gerade geöffnet. Links und rechts vom Tabernakel sind je drei Porträts von Heiligen mit Reliquien aus Rom eingelassen. Zu sehen sind v.l.n.r. Stephanus, Alexander, Ignatius, Agatha, Agnes und Cäcilia. Darüber werden die zwölf Apostel dargestellt, die jeweils von kleinen Säulchen eingerahmt werden. Es folgt ein mit spitzen Türmchen verziertes Kuppeldach, das von dem Gnadenkreuz überragt wird, das der Wallfahrtskirche ihren Namen gibt: Das Schneekreuz von 1740. Die Kreuzigungsgruppe bestehend aus Maria und Johannes wurde hingegen 1897 von Simmler geschaffen.

Bei geschlossenem Zustand zeigt der Hauptaltar zwei gemalte Szenen, links das Abendmahl und rechts die Grablegung Jesu.

Standort des Fotografen: 47.893425, 8.335861