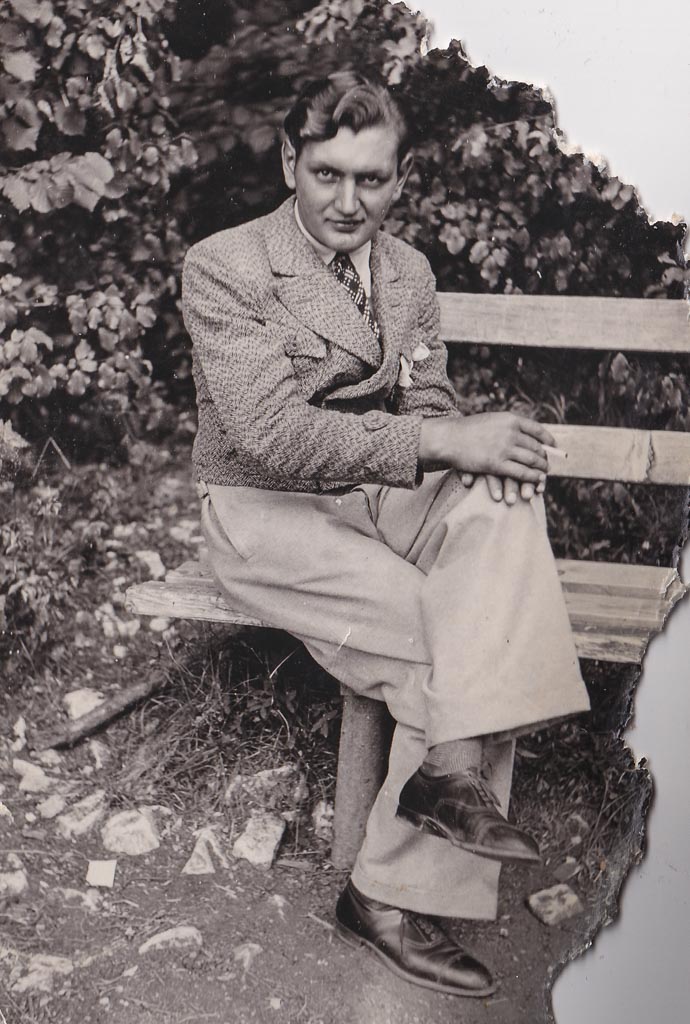

Dieses Foto stellte dankenswerterweise Rita Willmann zur Verfügung.

Zwei Narren stehen nebeneinander, eng beieinander, fast kumpelhaft. Der linke trägt ein schillerndes, vermutlich aus glänzendem Stoff gefertigtes Kostüm mit weiten Ärmeln und Flickenapplikationen. Dazu eine hohe, spitze Mütze. Sein Gefährte daneben gibt sich eleganter: kariertes Jackett mit großen Knöpfen, dunkle Weste, helle Hose mit seitlichem Streifen. Am Revers eine große Stoffblume, auf dem Kopf ein kleiner Hut mit auffälliger Feder. Unter dem Arm trägt er einen geschlossenen Regenschirm.

Die beiden Narren ergeben zusammen ein eingespieltes Duo – vielleicht Freunde, vielleicht Brüder, vielleicht einfach zwei, die wissen, dass Fasnacht der richtige Moment ist, um für die Kamera eine kleine Rolle zu spielen.

V.l.n.r.: 1 ???, 2 ???

Und während sie hier lachend posieren, beginnt im selben Jahr der Erste Weltkrieg. Dieses Bild hält einen unbeschwerten Moment fest – Fasnacht, Humor, Freundschaft – unmittelbar vor einer Zeitenwende.

Standort des Fotografen: ???