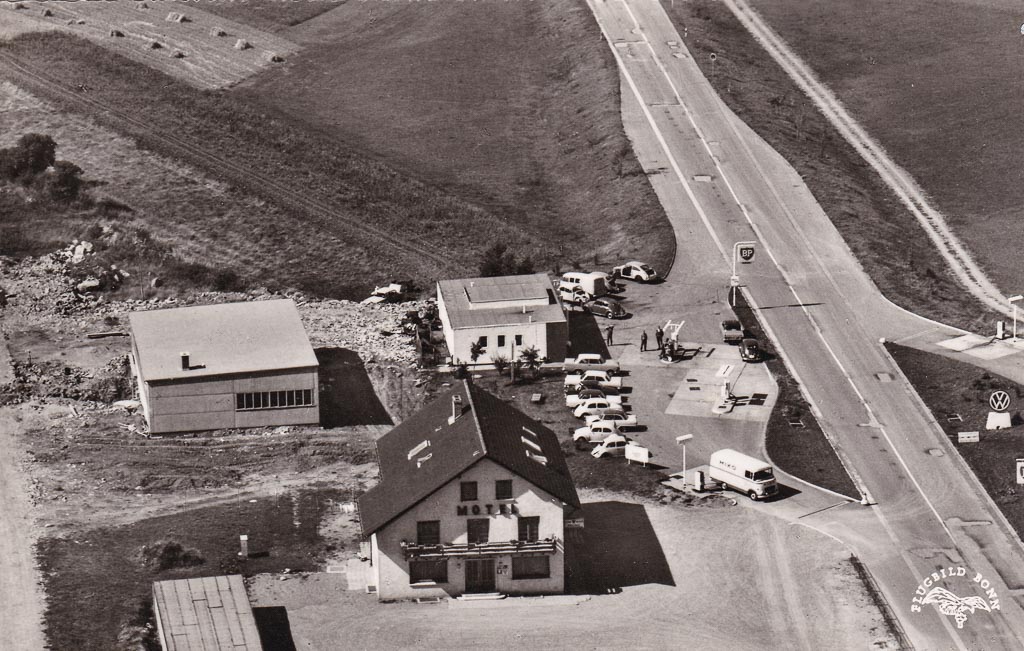

Verlag Flugbild GmbH, Bonn / Sammlung Familie Waßmer

Auf den ersten Blick könnte man meinen, dieses Luftbild sei an einem »autofreien Sonntag« 1973 entstanden, so leer ist die Bundesstraße 31. Doch die Fahrzeuge, die auf dem Parkplatz stehen, zeigen, dass dem nicht so ist. Tatsächlich ist die Umgehungsstraße einfach neu gebaut. Verglichen mit heute herrscht noch wenig Verkehr auf der zweispurigen Straße.

Neu ist auch die 1963/64 erbaute Motel-Raststätte »Hochschwarzwald« von Willi Scherer (Fürstenbergstr. 27), die an der B31 steht. Sie bietet ihren Gästen »gutbürgerliche Küche«, »Fremdenzimmer mit Duschen« und Garagen. Daneben befindet sich eine bereits 1961 errichtete Tankstelle, die dem Mineralölunternehmen BP gehört. Erster Pächter der BP ist bis 1964 Willi Scherer. Es folgen als Pächter Familie Waldman, Herr Veigle und dann ab ca. 1973 Paul Vögtle. Selbst aus luftiger Höhe ist das Werbeschild von BP zu erkennen.