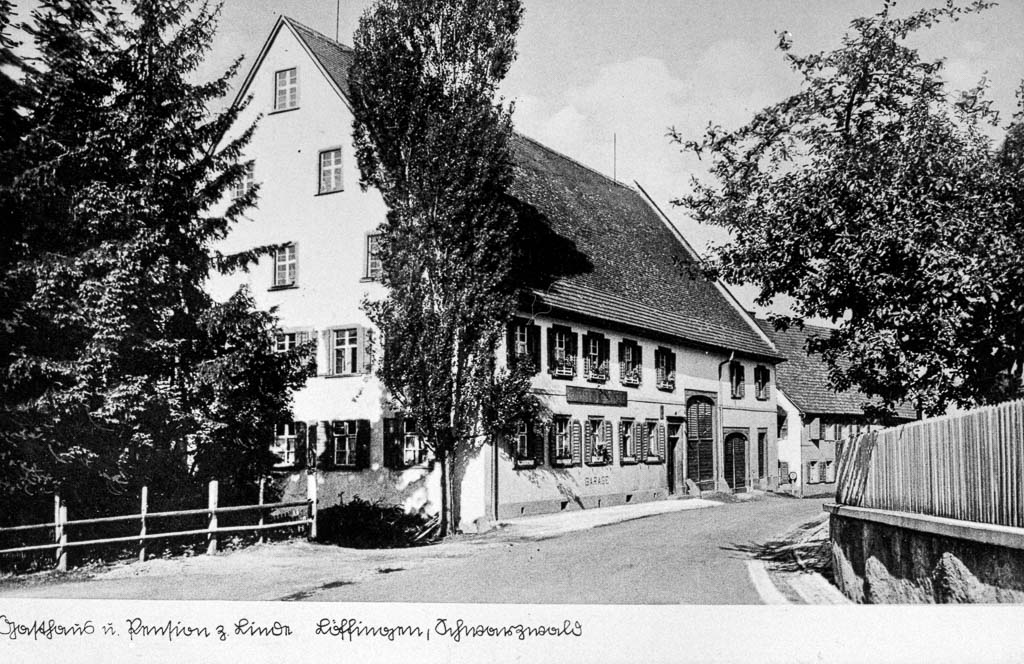

Dieses Foto stellte uns dankenswerterweise Elisabeth Rosenstiel zur Verfügung.

Seit fünf Jahren dauert der – am 1. September 1939 mit dem Überfall auf Polen begonnene – Zweite Weltkrieg an. Er ist für das Deutsche Reich längst verloren. Im Osten hat die Rote Arme bereits die Grenze zu Ostpreußen erreicht. Im Westen ist Paris befreit. Doch noch immer werden junge Männer zur Wehrmacht eingezogen. Am 30. August 1944 ist Franz Rosenstiel (1927-2006) an der Reihe. Er ist zu diesem Zeitpunkt 17 Jahre und 7 Monate alt. Er kommt zur Luftwaffe, zum Fliegerhorst Kaufbeuren. Am Tag zuvor feiert er mit seinen Freunden Abschied im Gasthaus »Ganterbräu«.

V.l.n.r.: Eugen Rebholz, ???, Franziska Fritsche, Walter Köpfler (1927-1945), Franz Rosenstiel, Ernst Egle (1927-1947), Walter Maier (1927-?), Rudolf Egle, am Ofen die Wirtin Maria Fritsche geb. Ganter (1893-1965), Ernst Egy.

Franz Rosenstiel wird aus dem Krieg nach Löffingen heimkehren. Aber es wird kein Wiedersehen mit allen Freunden auf dem Foto geben. Walter Köpfler, der Sohn von den Wirtsleuten vom »Ochsen«, ging freiwillig zur SS und starb am 24. Dezember 1944 in einem Lazarett in Belgien an einer schweren Verwundung.

Standort des Fotografen: 47.884373, 8.345568