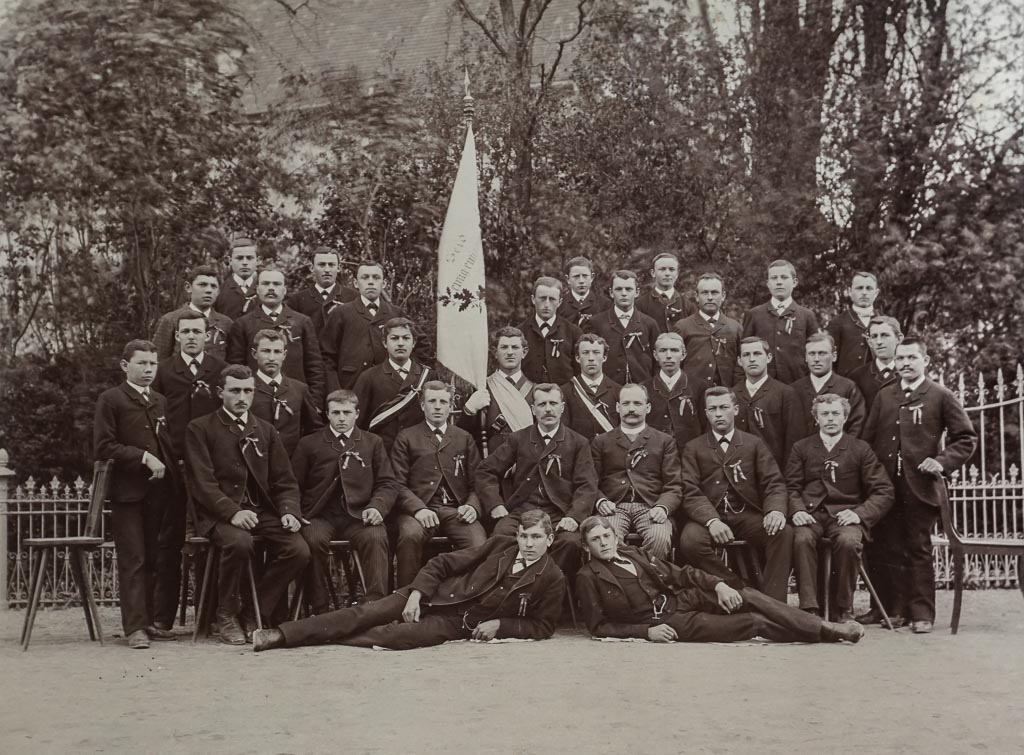

Generallandesarchiv Karlsruhe, 69 Baden, Sammlung 1995 F I Nr. 1588

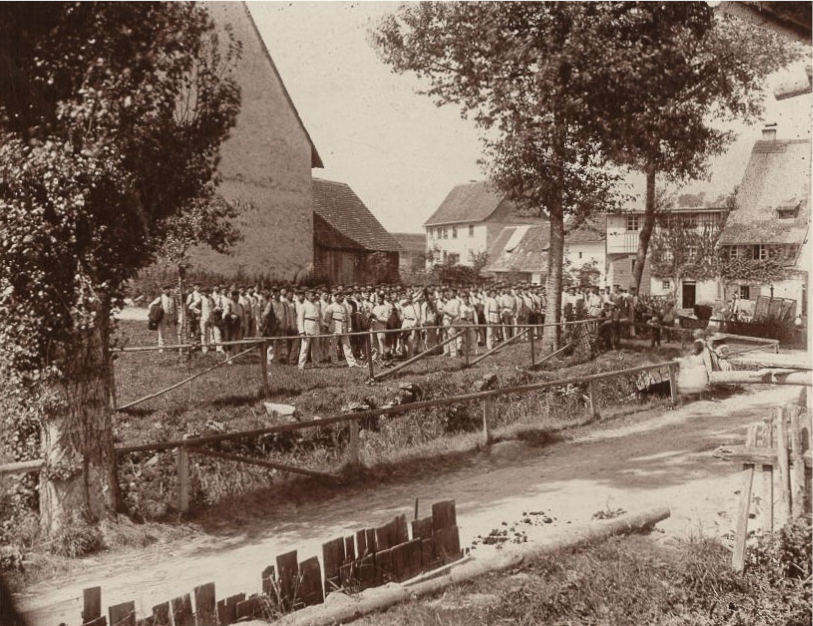

Das Original dieses Fotos befindet sich im Generallandesarchiv Karlsruhe. Sein offizieller Titel lautet: »Auf Dorfplatz versammelte Uniformierte«. Datiert wird das Foto in das Jahr 1898, wie auch handschriftlich auf dem Untersatzkarton notiert ist. Als Urheber wird der Fotograf P. Fromberg angegeben.

Dabei scheinen sich gleich mehrere Fehler eingeschlichen zu haben. Zunächst hieß der Fotograf Fromherz und nicht Fromberg. Auch die Datierung scheint falsch zu sein, denn es gibt weitere Aufnahmen vom selben Fotografen, die beim Manöver in Löffingen im Jahr 1894 aufgenommen wurden. Dass eine solch große Anzahl an Soldaten auch 1898 im Baarstädtchen einquartiert war, ist hingegen nicht überliefert. Die Soldaten sind auch auf keinem »Dorfplatz« angetreten, sondern stehen im Garten der Familie Selb in der Maienlandstraße, der offenbar zum Exerzierplatz umfunktioniert wurde.

Für das Manöver, das vom 30. August bis 10. September 1894 in Löffingen stattfand, waren vier Dragoner- und zwei Ulanenregimenter einquartiert. Der badische Großherzog Friedrich I. kam am 30. August 1894 zu Besuch und wohnte der Militärübung bei. Es gibt eine Fotoserie zu dem Ereignis. Eine Sensation stellt jedoch dieses Foto dar: Zu sehen ist im Hintergrund nicht nur das Doppelhaus Guth und Kopp in der Rötengasse, das am 30. Januar 1907 abbrannte. Im Vordergrund ist der Stadtbach zu erkennen, der noch in einem offenen Bachbett durch die Maienlandstraße in Richtung Städtchen fließt.

Das Foto finden Sie durch einen Klick hier auf der Webseite des Generallandesarchivs Karlsruhe.

Standort des Fotografen: 47.884994, 8.342834