Dieses Foto stellten dankenswerterweise Klemens Rebholz und Cäcilia Runge zur Verfügung.

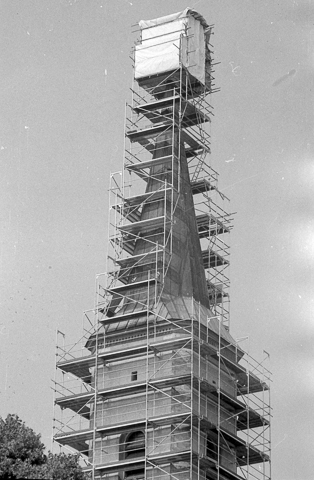

Die große Zahl der Priester und Ministranten vor dem Hochaltar sowie die vielen brennenden Kerzen lassen erkennen, dass an diesem Tag ein besonderer Festgottesdienst gefeiert wird. Die Kirchenbänke sind mit Gläubigen voll besetzt. Denn der frisch geweihte Priester August Ganter (1907-1970) begeht seine Heimatprimiz in der katholischen Pfarrkirche St. Michael. Die Messe wird noch mit dem Rücken zur Gemeinde am Hochaltar zelebriert, die Liturgie erfolgt in lateinischer Sprache.

August Ganter wurde am 21. Juni 1907 gleich neben der Kirche in der Seppenhofer Straße geboren. Seine Eltern sind der Schneidermeister Edmund Ganter (1879-1956) und Maria Ganter (geb. Bader, 1881-1962). Nach dem Besuch des Bertholdgymnasiums und des Gymnasialkonvikts in Freiburg empfing er am 30. April 1933 die Priesterweihe. Am 7. Mai feiert der 25-jährige Neupriester nun seine Heimatprimiz.

Wenige Jahre später (1936) wird der Innenraum der Pfarrkirche grundlegend renoviert. Die Wände erhalten einen weißen Anstrich, die Wandgemälde werden übermalt, die Decke erneuert und die Kanzel vom Chorbogen in das nördliche Langhaus versetzt.

Standort des Fotografen: 47.882518, 8.344545