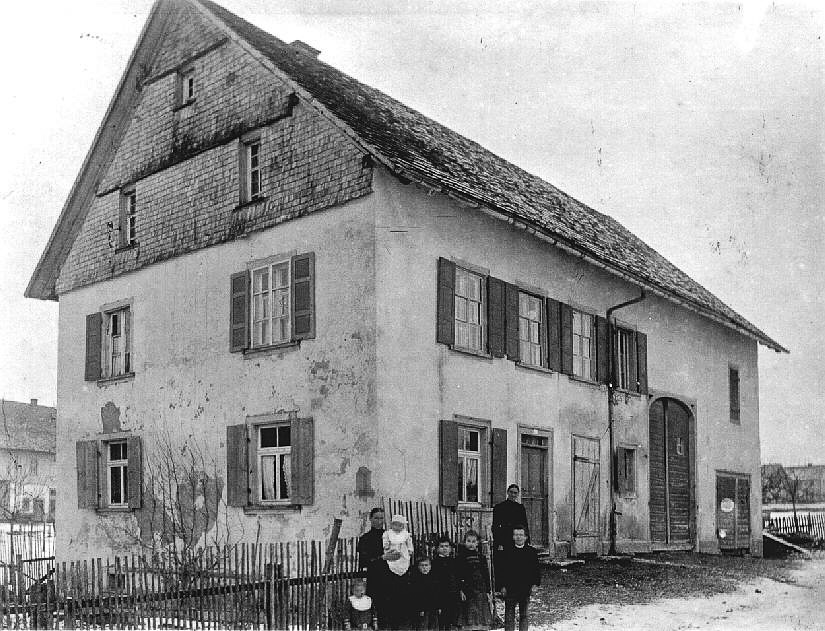

Dieses Foto stellten dankenswerterweise Ursula Glunk sowie Lotte und Walter Ratzer zur Verfügung.

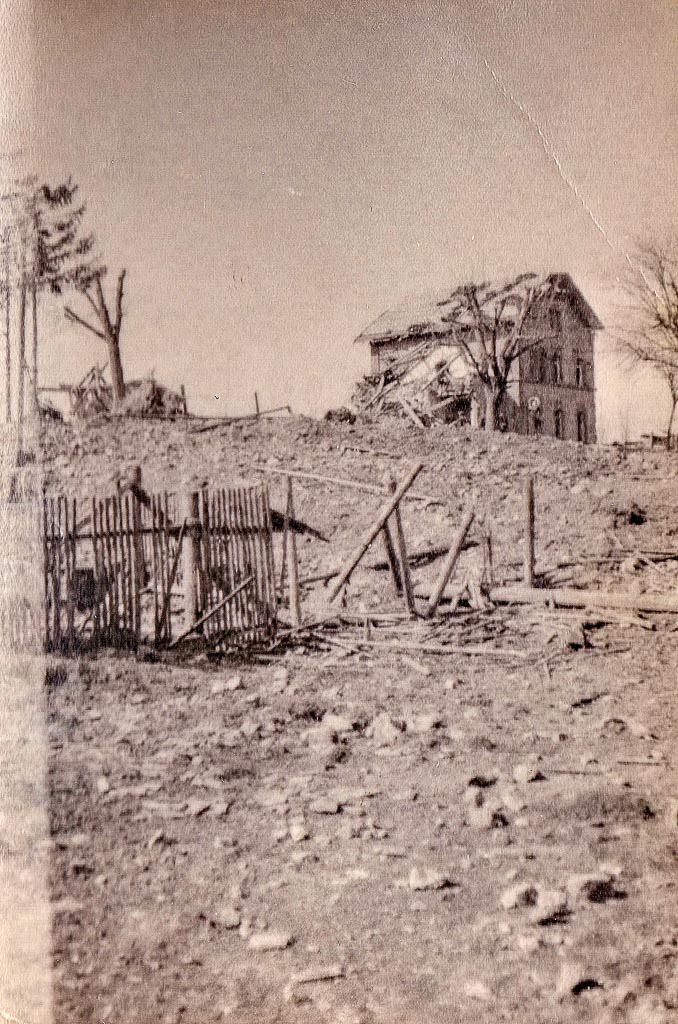

Vom 1901 eröffneten Bahnhof ist nach einem Fliegerangriff am 22. Februar 1945 nicht mehr viel übrig geblieben. 40 Brandbomben fielen an diesem Tag in zwei Angriffswellen um 13.30 Uhr und gegen 23 Uhr auf das Städtchen. Das Gelände am Bahnhof glich einem Kraterfeld. Vom Bahnhofsgebäude war nur der zweigeschossige Mittelteil stehen geblieben, die eingeschossigen Anbauten auf beiden Seiten waren dem Erdboden vollkommen gleichgemacht.

Sechs Jahre, nachdem die Deutschen den Zweiten Weltkrieg begonnen und Europa seitdem verwüstet hatten, war der Krieg nun auch spürbar bei der Zivilbevölkerung vor Ort in Löffingen angekommen.

Standort des Fotografen: 47.883415, 8.342655