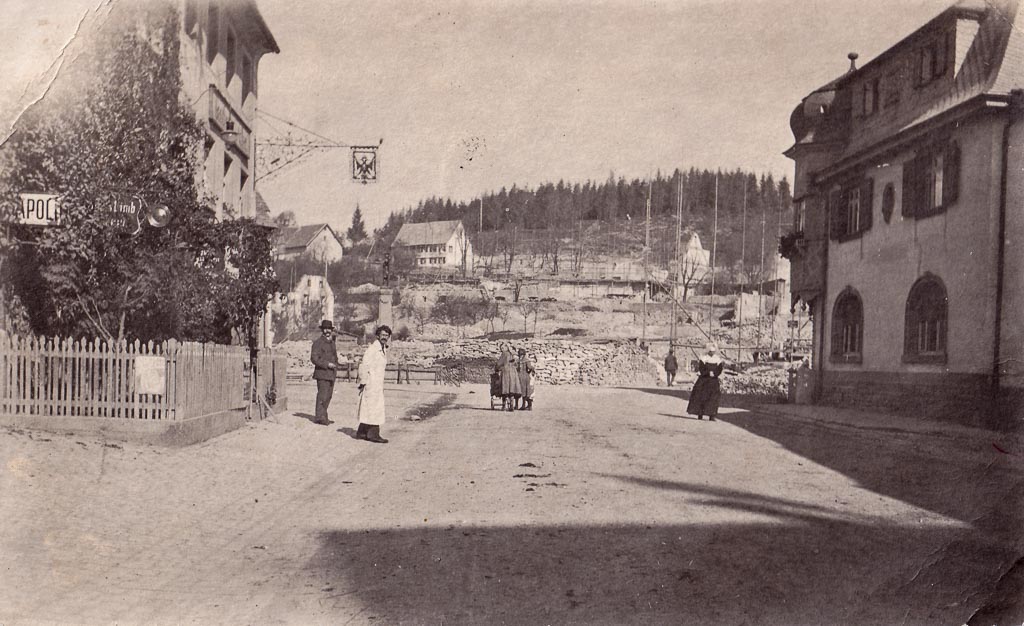

Dieses Foto stellte dankenswerterweise Rita Willmann zur Verfügung.

Eine Gruppe Piraten hat sich in den Narrenumzug am »Fasnet Mändig« gemischt. In der Oberen Hauptstraße, auf der Höhe des »Küferstüble« (Obere Hauptstr. 5), kommt der wilde Haufen zum Stehen. Das Motto der Fasnacht lautet in diesem Jahr: »Wasserwelt, wie’s euch gefällt« – und die Seeräuber liefern die passende Szenerie gleich mit.

Bis an die Zähne bewaffnet mit Säbeln, Haken und Spielzeugpistolen posieren sie vor ihrem Schiff, auf dem die Totenkopf-Flagge weht. Das Gefährt ist mit Kanone und Anker ausstaffiert. Mit breitem Grinsen und drohenden Gesten wenden sich die Piraten dem Publikum zu und lassen keinen Zweifel daran, dass sie hier das Kommando führen.

Ihre Kostüme wirken wie direkt aus einem klassischen Piratenfilm entlehnt: Kopftücher, Augenklappen, Westen und Stiefel gehören ebenso dazu wie Bärte und wilde Frisuren. Der Auftritt ist laut. Für die Zuschauer*innen am Straßenrand ist klar: Diese Piraten sind gekommen, um zu erobern – zumindest die Aufmerksamkeit des Publikums.

Wenn nicht gerade Fasnacht ist, gehören die Piraten dem Fußballclub an – und sind seine AH-Mannschaft.

V.l.n.r.: 1 Jürgen Köpfler, 2 Martin Höcklin, 3 Gerold Happle, 4 ??? (verdeckt, vorne), 5 Klaus Auer (verdeckt, hinten), 6 Ingo Küssner, 7 Rainer Knöpfle oder Frank Schreiber, 8 Rolf Schiesel

Standort des Fotografen: 47.884510, 8.345765