»Badische Heimat«, Heft 1-3, Karlsruhe, 1921

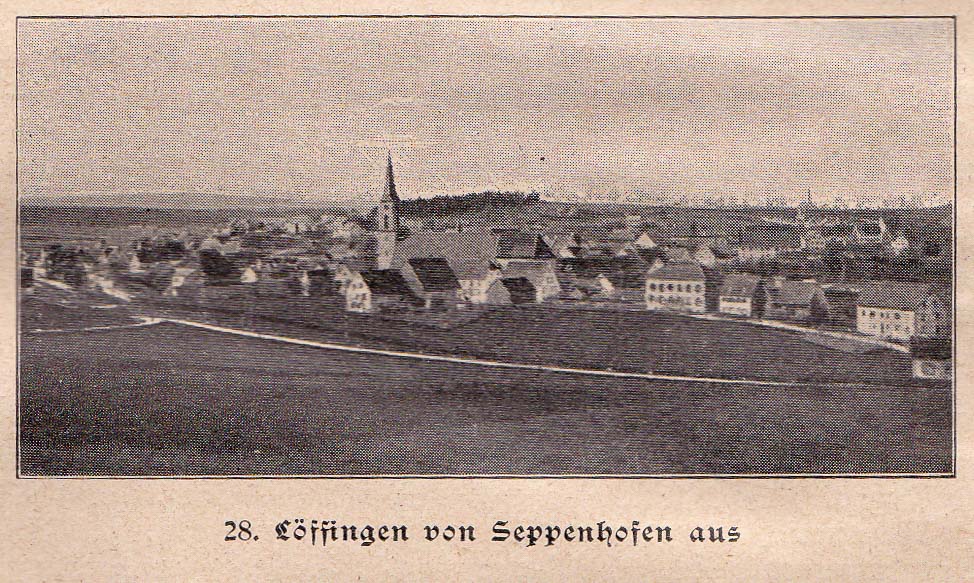

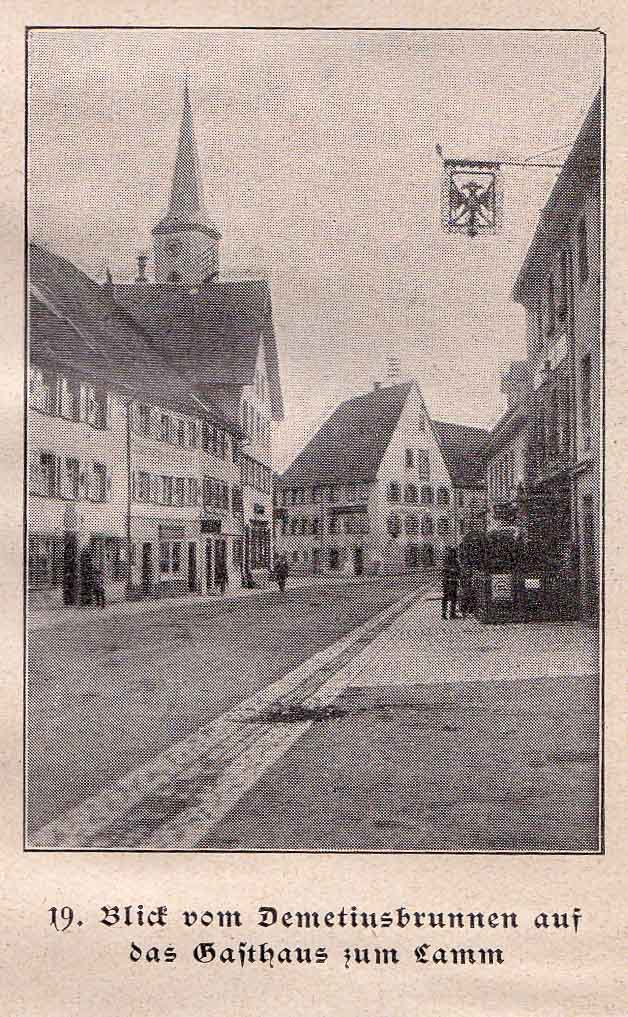

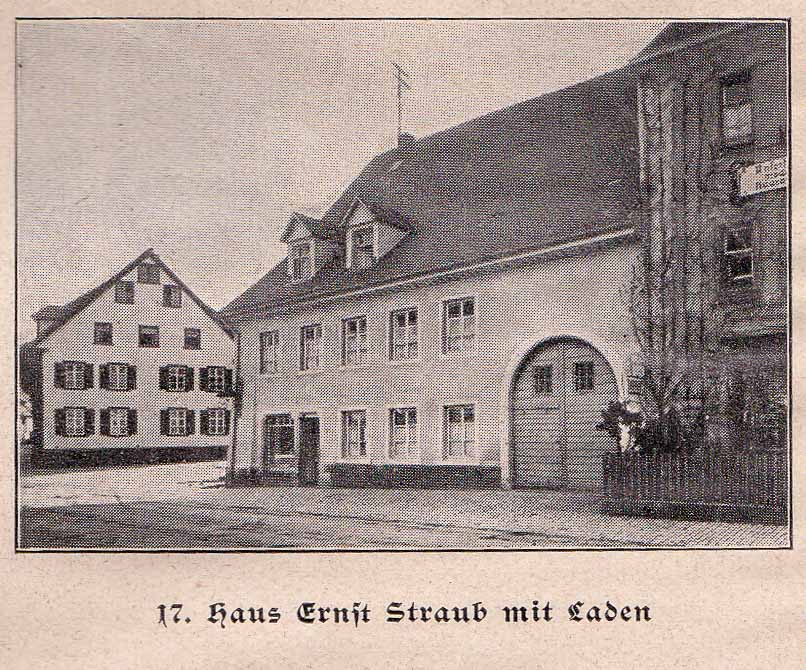

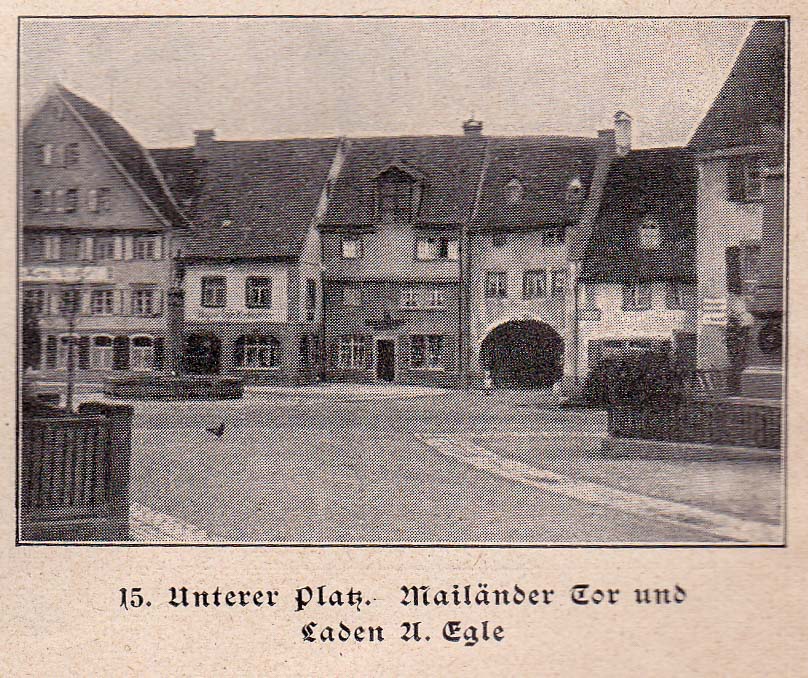

In der Zeitschrift »Badische Heimat« erschien 1921 ein neunseitiger Artikel über Löffingen, der mit 28 Ansichten des Städtchens illustriert war. Anlass für den Bericht war offenbar der Großbrand von 1921. Die Zeitschrift wurde von dem 1909 gegründeten »Landesverein Badische Heimat e.V.« herausgegeben. Der Artikel wurde von seinem Schriftleiter, Max Wingenroth (1872-1922) verfasst, der Kunsthistoriker und Leiter der Städtischen Sammlungen in Freiburg war. Der Artikel führt seine Leser in Form eines Rundgangs durch das Städtchen.

Das Foto Nr. 18 ist mit »Oberer Platz, Haustor mit Wappen von Haus Nr. 2 von 1739« betitelt. Zu sehen ist der herrschaftliche Eingang am früheren Fürstenbergischen Amtshaus. Eine Freitreppe, die von zwei Bäumen eingerahmt wird, führt zu einer Rundbogentür empor, über der das »Allianzwappen« angebracht ist. Es erinnert an die Hochzeit von Graf Froben Ferdinand zu Fürstenberg (1664-1741) mit Gräfin Maria Theresia Felicitas von Sulz (1671-1743) im Jahre 1690. Rechts sieht man das Wappen der Füstenberger, links das der Gräfin von Sulz.

Standort des Fotografen: 47.884104, 8.344832