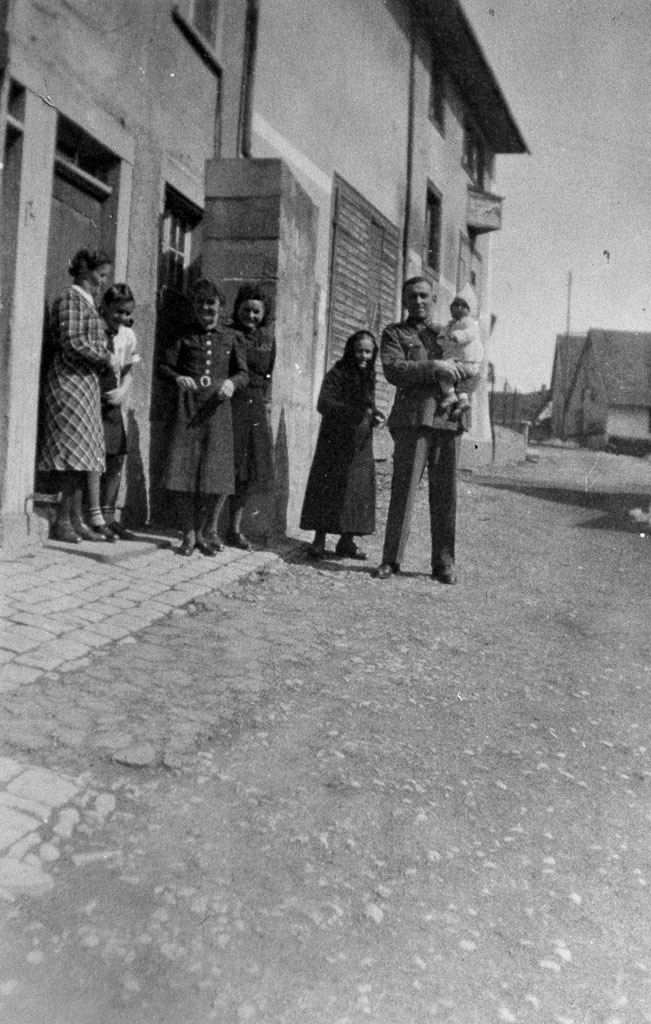

Dieses Foto stellte uns dankenswerterweise Erika Fritsche zur Verfügung.

Während auf dem Bückeberg bei Hameln das Reichserntedankfest als eine der größten Massenveranstaltungen der NSDAP inszeniert wird, finden auch in den Dörfen und Städten im Hochschwarzwald und auf der Baar Festzüge statt. Auf Grundlage der nationalsozialistischen Blut-und-Boden-Ideologie soll die Bedeutung der Bauernschaft für das Reich propagiert werden.

Die »N.S. Bauernschaft Löffingen« hat diesen Wagen dekoriert, der von vier Pferden gezogen wird: Zu sehen ist das »Kaufhaus« und die »Fruchthalle«, die rund 100 Jahre zuvor im neu erbauten Rathaus eröffnet wurden. »Löffingen annno D[omini] 1832«, steht denn auch auf dem Schild. Der Wagen ist mit Hakenkreuzfahnen und einer schwarz-rot-weißen Reichskriegsflagge geschmückt.

Im Hintergrund ist das Haus von Landwirt Johann Fehrenbach (Demetriusstr. 18) zu sehen.

Wer erkennt die Männer, die vor dem Festwagen stehen?

V.l.n.r.: ???, Johann Laufer (1888-1951) in Tracht, ???, Ernst Fritsche (1895-1968), ???, ???

Standort des Fotografen: 47.883243, 8.343842