Maienlandstr. 31 (2020 <|> 2000)

Historische Bilder

Maienlandstr. 31 (2020 <|> 2000)

Diese Fotos stellte dankenswerterweise Rita Willmann zur Verfügung.

Mit dem Abbrennen des Fasnetfunken endet die Fasnacht und somit auch das Vorrecht der 20-Jährigen. Einige von ihnen werfen einen wehmütigen Blick zurück auf eine tolle Fasnacht, bei der sie eine Sonderrolle spielte. Am alten »Fasnetsunndig« versteigern die 20-Jährigen den Narrenbaum, den sie am »Schmutzigen Dunschdig« aufgestellt haben.

Auf den Fotos sind die 20-Jährigen des Jahrgangs 1938/39 zu sehen, in alphabetischer Reihenfolge u.a.: Brunhilde Bader (verh. Stockmar, 1938-2006), Margarete Beha (verh. Marx), Johann Fritsche, Attala Glunk (geb. 1939), Karl Heizmann, Carola Laule (verh. Scherer), Ferdinand Schultheiß, Helga Stöhr (verh. Küßner), Sabina Strobel (verh. Hornstein), Franz Vogelbacher, Marlies Willmann (verh. Rothfuss), Brunhilde Zahn.

Standort des Fotografen: 47.880592, 8.337932

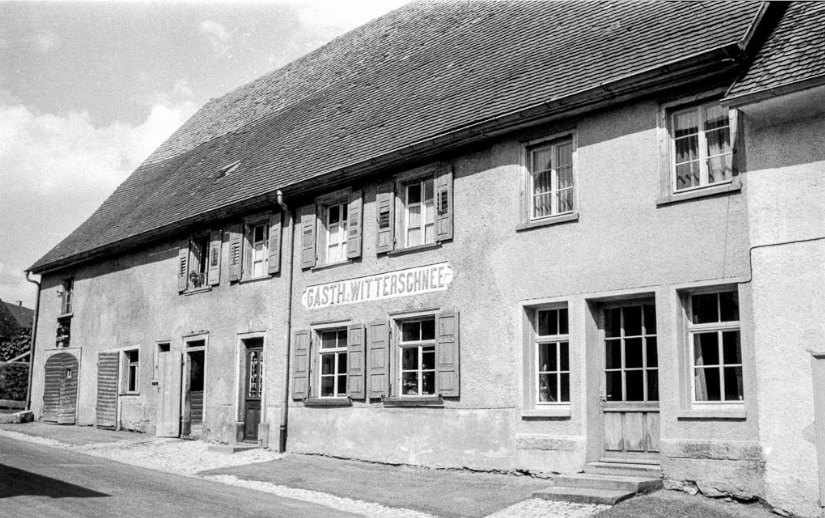

Maienlandstr. 26 (2020 <|> 1958)

Rathausplatz 7-9 (2020 <|> 1942)

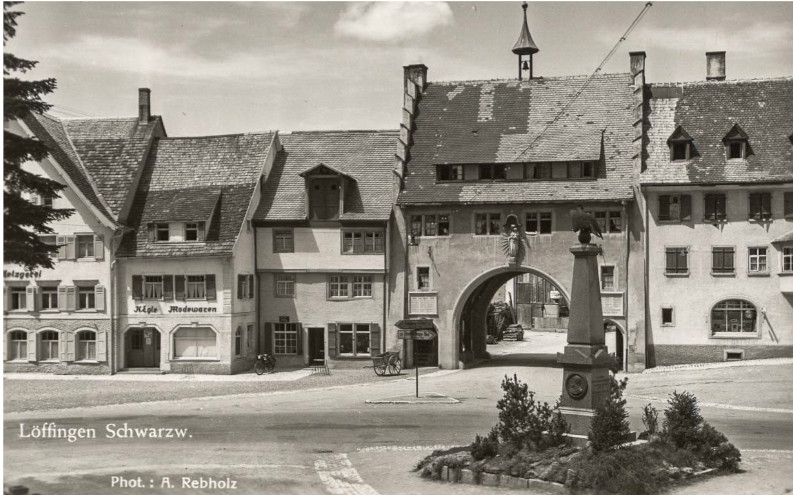

Unterer Rathausplatz (2020 <|> ca. 1912/13)

Unterer Rathausplatz (2020 < | > ca. 1950-1953)

Dieses Foto stellte dankenswerterweise Rita Willmann zur Verfügung.

Der Donkosakenchor beteiligt sich nicht nur an der Straßenfasnacht, sondern auch beim anschließenden Zug durch die Lokale. Das Foto zeigt ihn in der Wirtsstube vom Gasthaus »Löwen«.

1.Reihe, sitzend v.l.n.r.: 1 ???, 2 Ernst Krauss, 3 Ernst Wehrle (mit Akkordeon), 4 ???, 5 Ernst Göhry (1919-2014)

2.Reihe, stehend v.l.n.r.: 1 ???, 2 Albert Benitz (1905-1996), 3 ??? Kienzler, 4 Willy Vogt (1910-1990), 5 Otto Schmitt (1905-?), 6 Paul Bugger (1916-1990)

Standort des Fotografen: 47.883809, 8.344975

Kirchstr. 3 (Rückseite) (2020 <|> 1987)

Kirchstr. 3 (2020 <|> ca. 1986/87)

Kirchstraße 3 (2020 <|> ca. 1985)

Oberer Rathausplatz (2020 <|> ca. 1959)