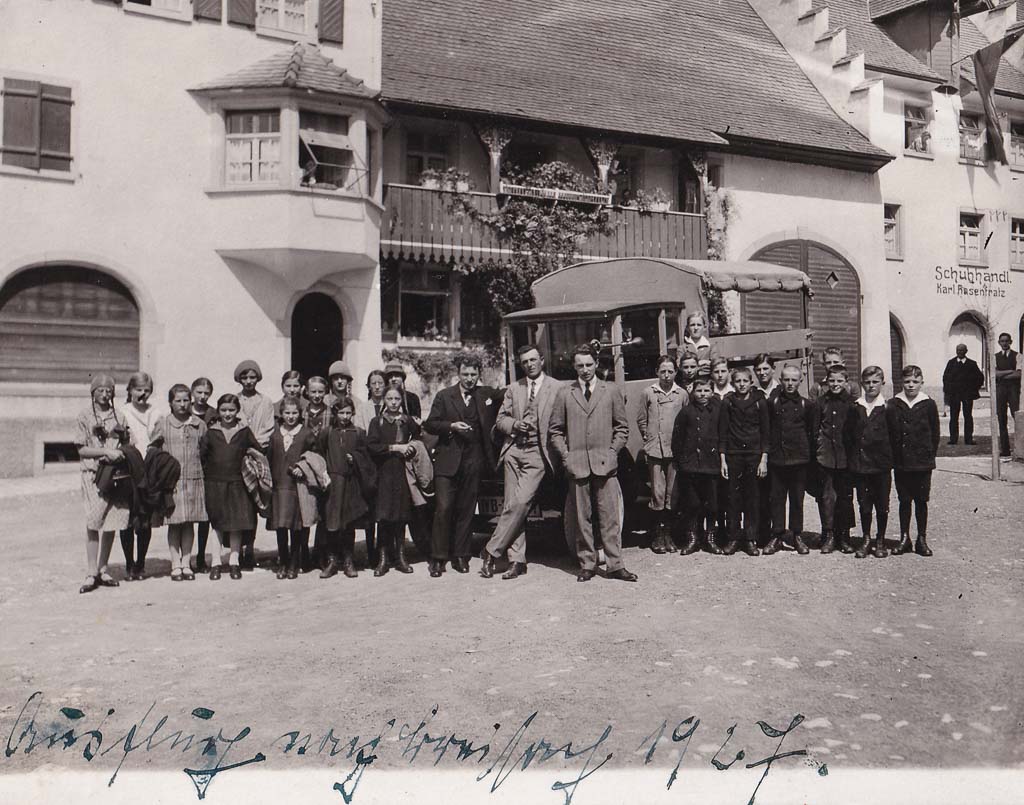

Dieses Foto stellten uns dankenswerterweise Regina und Rudi van den Heuvel zur Verfügung.

Löffingen ist in das Fadenkreuz der Internationalen kriminalpolizeilichen Organisation, kurz: der Interpol, geraten. 1956 wurde sie neu gegründet. Ein vermeintlicher Interpol-Agent ist auf seinem Moped nun in das Baarstädtchen gereist, um auf eigene Faust zu ermitteln und nach Verdächtigen zu fahnden. Die Menschen im Hintergrund nehmen davon keine Notiz, sie sind zu sehr damit beschäftigt, dem Narrenumzug zu folgen.

Das Foto ist auf dem unteren Rathausplatz beim Mailänder Tor aufgenommen. Das Werbeschild am linken Bildrand, das eine »Annahmestelle« für »Chemische Reinigung« der Firma Printz anpreist, hängt am Haus Egle (Demetriusstr. 14). Daneben stehen im Schatten der Hauswand drei Personen, u.a. Bernd Müller.

Standort des Fotografen: 47.883829, 8.343648