Rathausplatz 12-13 (2018 <|> 1894)

Historische Bilder

Rathausplatz 12-13 (2018 <|> 1894)

Verlag A. Rebholz, Löffingen

Die prächtig entwickelten Bäume vor dem »Stadtbau« verdecken die Freitreppe das Eingangsportal. An der Seitenfassade hängt ein Werbetransparent: »Werde Mitglied beim NSV« (Nationalsozialistische Volkswohlfahrt). Dahinter schaut ein Teil der Schmiede von Schmiedemeister Leonard Vergut in der Oberen Hauptstraße hervor. Das Haus am rechten Bildrand hinter dem kleinen Berg gehört bereits zur Vorstadtstraße.

Die Fassade des Hauses von Sattlermeister Ernst Krauß in der Demetriusstraße ist zugewachsen. Daneben erkennt man das Haus des Schneidermeisters Otto Schmidt. Das Haus des Elektromeisters Karl Götz dahinter zeigt ebenfalls eine dicht begrünte Fassade.

Standort des Fotografen: 47.884067, 8.344908

Dieses Foto stellte uns dankenswerterweise Rudi Jordan zur Verfügung.

Vor der Freitreppe des »Stadtbaus« haben sich in weiß gekleidete Sportler inmitten der Zuschauer aufgestellt. Ein Sportler steht oben auf der Treppe vor einer Gruppe von Männern, die die Ehrung vornehmen. Rechts von der Treppe ist eine Musikkapelle zu sehen. Die Menschen drängen sich auf dem Platz und verfolgen das Geschehen. Einige sind mit dem Fahrrad gekommen.

Standort des Fotografen: 47.884067, 8.344908

Dieses Foto stellte uns dankenswerterweise Pia Durst zur Verfügung.

Nach der Vertreibung des katholischen Stadtpfarrers Guido Andris (1879-1974) am 23. Juni 1934 und der Verhaftung von 16 mutigen Einwohnern, die dagegen öffentlich protestiert hatten, fand am darauffolgenden Tag eine Kundgebung auf dem Rathausplatz statt. An ihr nahm der badische Reichsstatthalter Robert Wagner (1895-1946) teil, der sich wegen der »Sonnwendfeier« am Feldberg ohnehin in der Umgebung aufgehalten hatte.

Wagner ging in seiner Rede auf das Verhältnis von Staat und Kirche ein, ohne die Vertreibung des Stadtpfarrers zu erwähnen. Er drohte, die Feinde der nationalsozialistischen Ordnung würden in Zukunft mit »schonungsloser Schärfe« und mit »aller Strenge« bekämpft.

Standort des Fotografen: 47.884024, 8.344966

Dieses Foto stellte uns dankenswerterweise Familie Rosenstiel zur Verfügung.

Auf dem oberen Rathausplatz findet eine nationalsozialistische Kundgebung statt. Die Häuser im Hintergrund sind mit Hakenkreuzfahnen und Tannenreisig geschmückt. Vor dem Rathausbrunnen ist ein Rednerpult aufgebaut, an dem der NSDAP-Kreisleiter Benedikt Kuner (oder ein höherer Nazi) gerade eine Ansprache hält. SA-Männer in Uniformen stehen mit dem Rücken zum Fotografen. Zuschauer, darunter auch viele Kinder, sind im Hintergrund zu erkennen. Auch die Feuerwehr und die Hitlerjugend sind angetreten. Auf dem Platz stehen Angehörige der Stadtmusik und mehrere Fahnenträger, die Hakenkreuzflaggen halten.

Bei der Befreiung vom NS-Regime wurde versucht, die Hakenkreuze von dem Foto zu kratzen, wie deutlich zu erkennen ist. Offenbar fürchtete man Repressalien seitens der französischen Besatzungsmacht. Bereits 1945 verbot der Alliierte Kontrollrat die NSDAP, alle ihre Gliederungen und angeschlossenen Verbände und deren Symbole. In den Nürnberger Prozessen 1946 wurde die NSDAP mit allen Untergliederungen zur »verbrecherischen Organisation« erklärt. Somit waren auch deren Symbole verboten.

Standort des Fotografen: 47.883980, 8.344860

Verlag A. Rebholz / Stadtarchiv

Die Volksabstimmung über den »Anschluss« Österreichs endet auch in Löffingen mit einer übergroßen Mehrheit für Hitler: Unter den 888 abgegebenen Stimmen sind 873 Ja-Stimmen (98,3 %), 13 Nein-Stimmen (1,5 %) und 2 ungültige Stimmen (0,2 %). Am Abend versammeln sich die lokalen Nationalsozialisten nach Einbruch der Dunkelheit auf dem Rathausplatz zu einer Kundgebung. Im Fackelschein stehen sie im Halbkreis. Die Fassade des Rathauses ist mit Hakenkreuzfahnen geschmückt, in den Fenstern im Erdgeschoss hängen Propagandaplakte mit einem Porträt Hitlers. Seine Popularität erreicht in dieser Zeit im Deutschen Reich einen Höhepunkt.

Standort des Fotografen: 47.884088, 8.344596

Verlag A. Rebholz / Stadtarchiv

»Ein Volk, ein Reich, ein Führer!«, so lautet die Parole, die unübersehbar auf einem Spruchband über die Straße zwischen dem Haus Vogt (Rathausplatz 13) und dem Stadtbau (Demetriusstr. 1) gespannt ist. Auf der Straße darunter marschiert eine Kolonne mit verschiedenen NS-Formationen. An den Uniformen sind Angehörige der Hitlerjugend, der SA und der SS zu erkennen.

Das Foto entsteht am 10. April 1938, als im gesamten Deutschen Reich eine Volksabstimmung über die Annexion Österreichs abgehalten wird. Hitler verbindet die Abstimmung über den »Anschluss« mit einem Zustimmungsvotum zu sich selbst. Die Parole auf dem Spruchband fordert die Wähler auf, mit Ja zu stimmen.

Standort des Fotografen: 47.884036, 8.344649

Verlag A. Rebholz / Stadtarchiv

Auf der Freitreppe am Stadtbau hat sich der Fotograf aufgestellt, um von der erhöhten Position einen Blick auf die vorbeiziehenden Menschen zu haben. Auf den Dächern und den Bäumen, aber auch auf dem Rathausplatz liegt leichter Schnee, der wie Puderzucker wirkt. Ein friedliches Bild – wären da nicht die martialischen Hakenkreuzfahnen am Rathaus und die verschiedenen Banner mit Propagandalosungen. »Ein Volk, ein Reich, ein Führer« und »Ja zum Führer« ist darauf zu lesen. Ein idyllisches Winterbild – würden die Menschen nicht NS-Formationen angehören, die in Kolonnen vorübermarschieren.

Es ist der 10. April 1938, es ist Wahltag, denn im gesamten Deutschen Reich wird eine Volksabstimmung zur Annexion Österreichs abgehalten. Die Abstimmung wird den ganzen Tag über von NS-Propaganda begleitet. Der Aufmarsch durch das Städtchen wird von der Stadtmusik angeführt, es folgen Angehörige der Hitlerjugend, der SA und der SS.

Standort des Fotografen: 47.884249, 8.345074

Verlag A. Rebholz / Stadtarchiv

Am 10. April 1938 findet im Deutschen Reich eine Volksabstimmung über die Annexion Österreichs statt. Die Frage auf dem Stimmzettel lautet: »Bist Du mit der am 13. März 1938 vollzogenen Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich einverstanden und stimmst Du für die Liste unseres Führers Adolf Hitler?« Das Wahllokal befindet sich im Rathausgebäude.

Am Wahltag ist die nationalsozialistische Propaganda allgegenwärtig. An der Fassade des Rathauses zum oberen Rathausplatz hin sind fünf Hakenkreuzfahnen aufgehängt. Die Fenster im Erdgeschoss sind mit Propagandaplakaten dekoriert, auf denen Hitler zu sehen und die Parole zu lesen ist: »Ein Volk, ein Reich, ein Führer!« Dieselbe Parole wird auf zwei Bannern unter dem Fenstersims des ersten Obergeschosses wiederholt.

Standort des Fotografen: 47.884043, 8.344942

Dieses Foto stellten dankenswerterweise Michael Rösch und Sonja Schwörer zur Verfügung.

»»» Trigger-Warnung

Auf der Rückseite des Fotos steht: »Fasnacht 1950 Neger-Gruppe«. Damals war diese Bezeichnung noch sehr verbreitet. Spätestens heute gilt das »N-Wort« als Schimpfwort und als abwertende rassistische Bezeichnung für schwarze Menschen. Dass auch die Darstellung bei der Fasnacht 1950 durchaus abwertend gemeint ist, zeigen die Kostüme, das »Blackfacing«, aber vor allem das Gebaren der Narren, ihre Gestik und Mimik. Affenähnlich auf dem Boden kauernd und primitiv die Zunge herausstreckend werden schwarze Menschen dargestellt. Und ein weißes Publikum lacht.

Nun ist an Fasnacht bekanntermaßen (fast) alles erlaubt, aber eben nur fast. Die Grenze verläuft dort, wo sie andere diskriminiert und herabwürdigt. Das Fasnachtsmotto 1950 lautet: »Völkertreffen in Löffingen, der Zentrale Europas«.

Standort des Fotografen: 47.883967, 8.344944

Gebr. Ebner, Oberkirch i.B. / Verlag Johann Schmutz, Löffingen

Sammlung Familie Waßmer

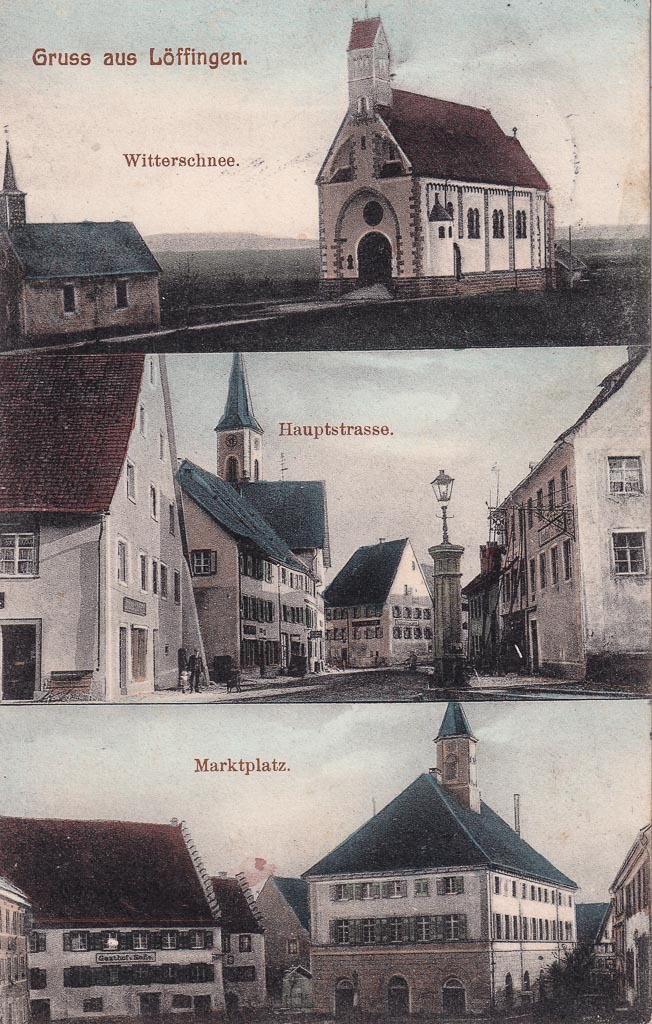

Diese Mehrbild-Postkarte kommt kurz nach der Jahrhundertwende auf den Markt. Unter der Überschrift »Gruß aus Löffingen« zeigt sie drei Ansichten und Sehenswürdigkeiten des Städtchens.

Oben ist die 1898 geweihte neue Wallfahrtskirche »Witterschnee« zu sehen, sicherlich eine Hauptattraktion für Besucher*innen, die anlässlich ihrer Wallfahrt eine Postkarte nach Hause an Verwandte und Freunde versenden, aber auch der ganze Stolz der Einwohner*innen.

In der Mitte ist der Straßenzug der Unteren »Hauptstraße« zu sehen. In dieser Durchgangsstraße liegen mit dem »Adler« und dem »Lamm« gleich zwei renommierte Wirtschaften, in die nicht nur die Einheimischen, sondern auch auswärtige Gäste gerne einkehrten. Zu erkennen ist außerdem der alte Laufbrunnen, der 1912 durch den Demetriusbrunnen ersetzt wird.

Und unten ist eine Ansicht des oberen Rathausplatzes zu sehen, der hier noch als »Marktplatz« bezeichnet wird. Der Markt ist bereits im Niedergang begriffen, er verliert rapide an Bedeutung und ist kaum mehr existent. Das Rathaus und das Gasthaus »Sonne« rahmen den Platz ein.

Sammlung Familie Waßmer

Die »Sonne« gibt es in der Löffinger Geschichte zweimal, was für einige Verwirrung sorgen kann. Aber das Wirtshausschild gibt es nur einmal, es hing im Laufe der Zeit nur an zwei verschiedenen Gebäuden.

Bis zu ihrem Abbruch 1973 stand auf dem oberen Rathausplatz die »alte Sonne« (Rathausplatz 9/10). Nach etlichen Besitzerwechseln war es bereits 1920 mit dem Gasthaus »Sonne« vorbei. Das Gebäude wurde an die Stadtgemeinde verkauft, die darin Wohnungen einbaute und die Stadtmühle einichtete. Das alte Wirtshausschild blieb zunächst am Rathausplatz hängen.

1932 wurde dann der Name »Sonne« auf das bisherige Gasthaus »zum Lamm« (Kirchstr. 29) übertragen und auch das Wirtshausschild umgehängt. Seitdem hängt es an der »neuen Sonne«, die auch nicht mehr so neu ist.

Standort des Fotografen: 47.883023, 8.343856