Dieses Foto stellte uns dankenswerterweise Georg Willmann zur Verfügung.

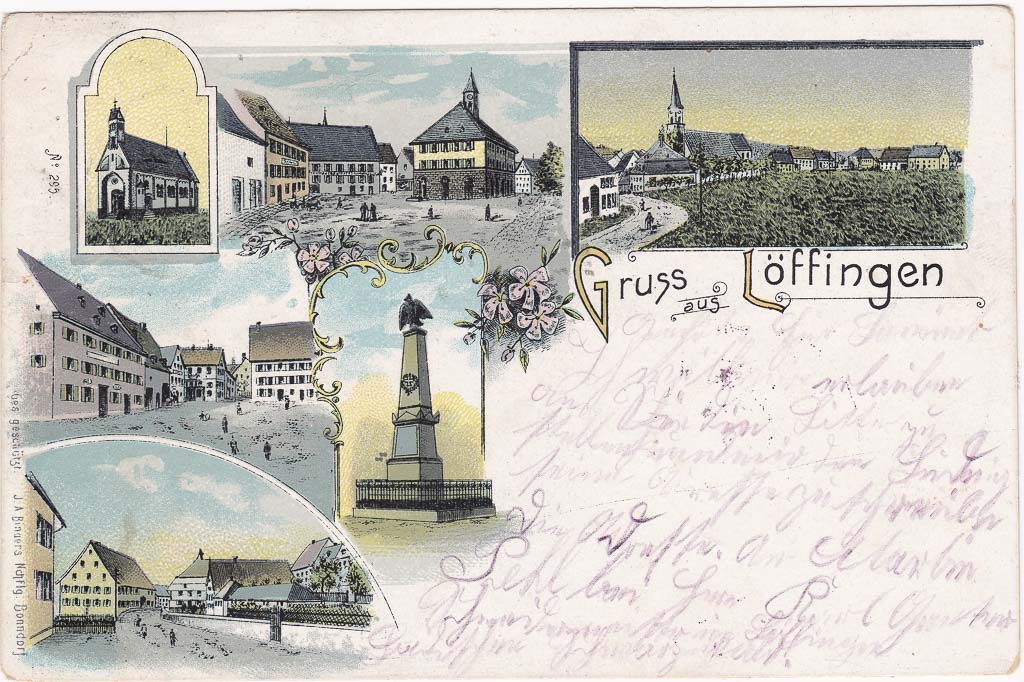

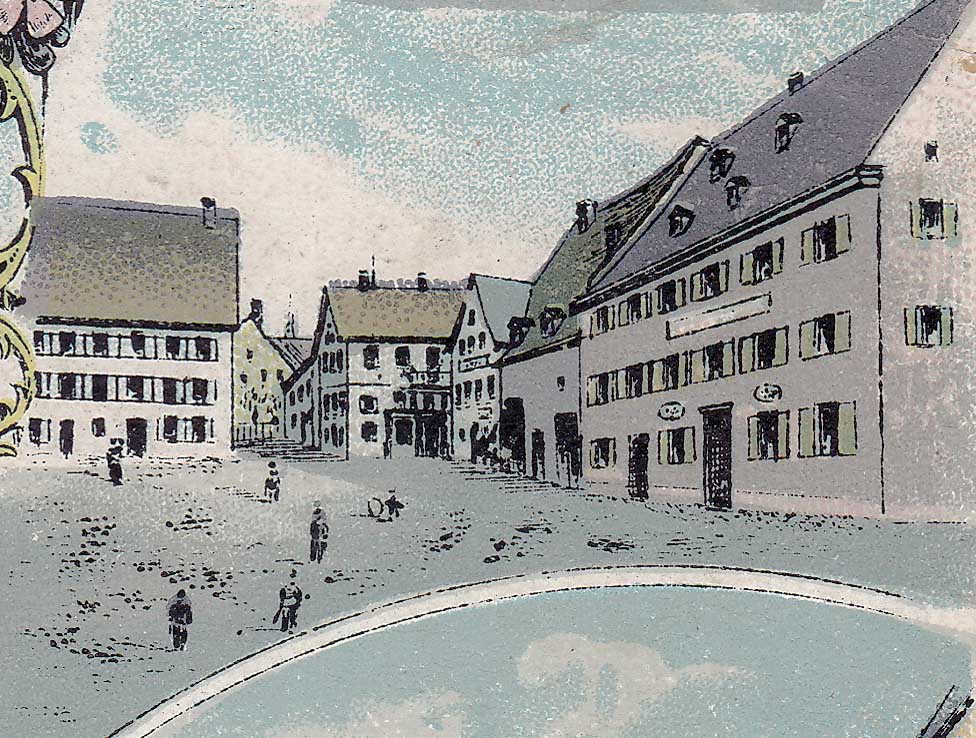

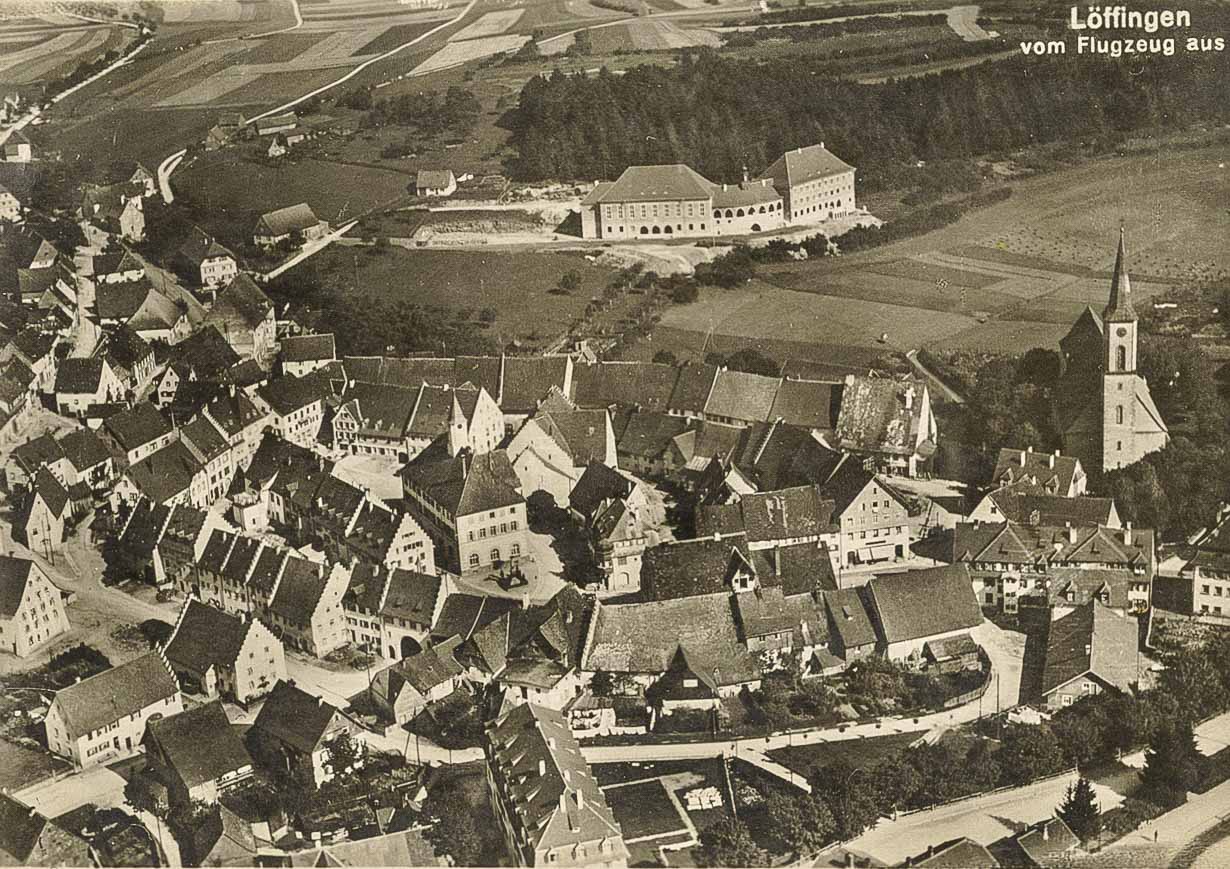

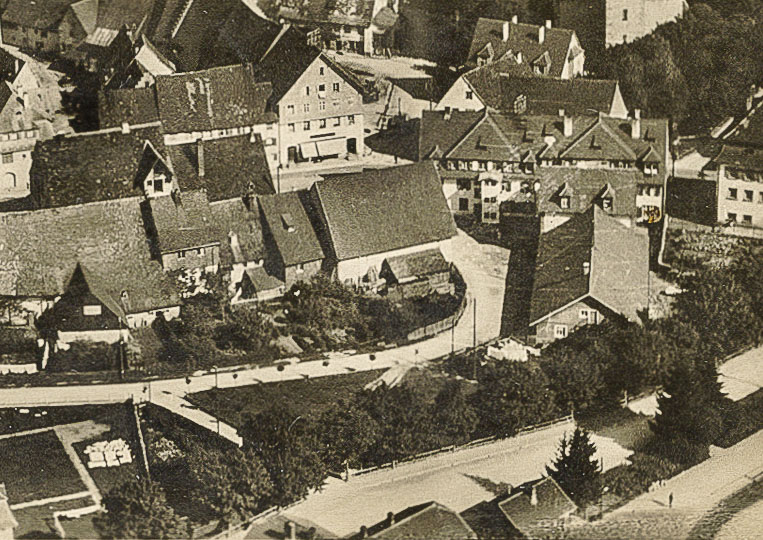

Aus einem Dachfenster der Bäckerei Straub (Untere Hauptstraße 6) heraus entstand diese Aufnahme. Von der erhöhten Position bietet sich ein seltener Blick über die Dächerlandschaft des Städtchens in Richtung Rathaus. Unten auf der Straße herrscht noch kein motorisierter Durchgangsverkehr. Passanten spazieren stattdessen auf der Fahrbahn und bleiben am Straßenrand zu einem Schwätzchen stehen. Im Mittelpunkt des Fotos steht das Haus des Kaufmanns Guth (Rathausplatz 6). »L. Gottlieb« lautet der Schriftzug, der in großen Lettern an der Fassade angebracht ist. An den beiden Schaufenstern sind die Jalousien heruntergelassen. Vermutlich entstand das Foto an einem Sonntag, als das Geschäft geschlossen war. Auf dem unteren Rathausplatz ist das Kriegerdenkmal zu erkennen, das noch mit einem schmiedeeisernen Gitter eingefasst ist, das erst während des Zweiten Weltkrieges demontiert und eingeschmolzen wurde. Daneben ist das nach dem Großbrand 1921 neu erbaute Café Ritter zu sehen. Die Häuser werden vom mächtigen Rathaus überragt. Das Hochformat der Aufnahme betont zusätzlich die Höhe des Rathauses, dessen Türmchen sich vor dem wolkenlosen Himmel abhebt. Der Blick des Betrachters schweift schließlich weiter bis zu den kahlen Bäumen auf dem Alenberg.

Standort des Fotografen: 47.883419, 8.343661