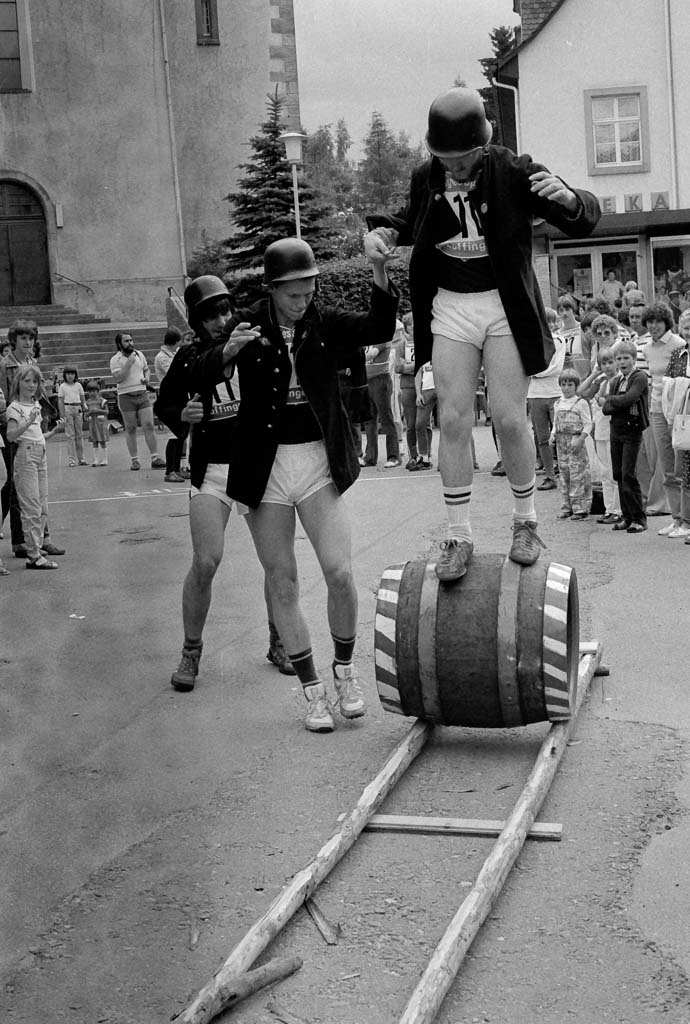

Sammlung Familie Waßmer

Zwar sind die Farben des Fotos ausgeblichen, aber zu erkennen sind die Lehrerinnen und Lehrer der Realschule doch bis zum heutigen Tag. Im Mai 1983 ist der Schulfotograf im Haus und nicht nur die Schulklassen werden der Reihe nach durchfotografiert, sondern auch das Lehrerkollegium versammelt sich im Schulhof für ein Gruppenfoto. Mit auf das Foto gesellen sich Hausmeister Hans Müller und Sekretärin Elisabeth Wolf, die den Laden jenseits des Unterrichts am Laufen halten.

1.Reihe, v.l.n.r.: 1 Hausmeister Hans Müller, 2 Hans Grünsteidl, 3 Hannelore Gobil-Cremer, 4 Maria Büchele, 5 Gundula Hoede, 6 Sybille Schupeck, 7 Helmut Büchele, 8 Sekretärin Elisabeth Wolf

2.Reihe, v.l.n.r.: Konrektor Karl Hauger, 2 Rektor Günter Leber (1937-2025), 3 Wolfgang Jarvers, 4 Peter Rieck, 5 Arno Gärtner, 6 ???, 7 Gert Brichta, 8 Peter Stehle, 9 Uta Göttle, 10 Basilius Jäger, 11 Helga von Holdt, 12 [Angela Proske?], 13 Karin Löhr, 14 Ulrich Reichenbach

Zum Kollegium gehören in diesem Schuljahr auch Angela Proske, Konrad Bueb, Ursula Häussler. Auf dem Foto fehlen Christine Jäger, Brigitte Leber und Werner Waßmer.

Standort des Fotografen: 47.884066, 8.347468