Sammlung Familie Waßmer

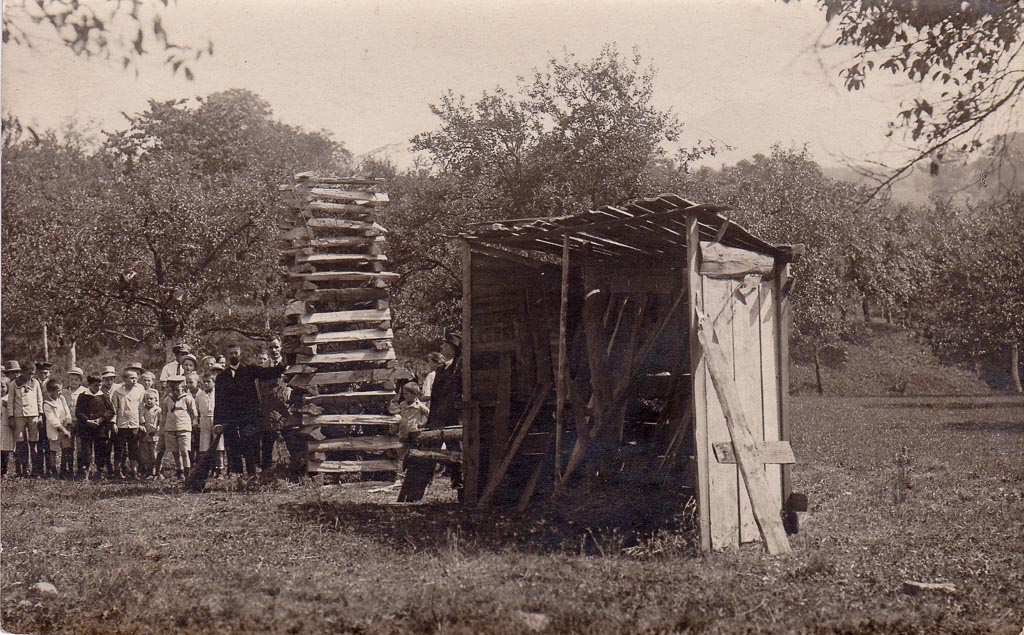

Das holzverschindelte Haus mit geöffneten Fensterläden steht in der Maienlandstraße. Vor der Fassade reihen sich Möbelstücke auf. Betten, ein Schrank, ein Tisch – sorgfältig platziert, als wären sie Teil einer Ausstellung. Das Handwerk, das in dem Haus und seiner Werkstatt ausgeübt wird, wird für den Fotografen in Szene gesetzt.

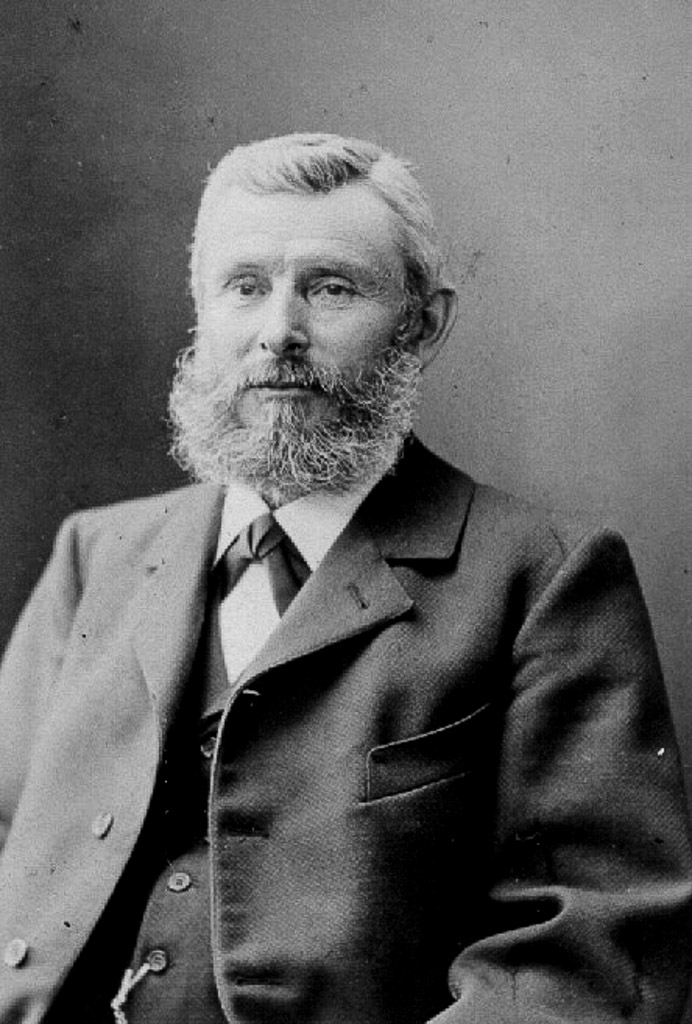

Errichtet wurde das zweigeschossige Wohnhaus mit vollständig verschindelter Fassade von dem Schreiner Konrad Limb (1832-1874) im Jahr 1874, seinem letzten Lebensjahr. Im Erdgeschoss richtete er seine Schreinerwerkstatt ein. Limb wurde am 26. November 1832 geboren und heiratete 1863 Josefa Ritter (1825-1887). Das Leben von Konrad Limb endete tragisch: Am 15. November 1874 nahm er sich das Leben; im Sterbebuch ist vermerkt, dass er sich »im Irrsinn« erschossen habe.

Nach dem Tod des Ehepaares Limb ging das Haus an die Schwägerin Cäcilia Ritter (1833-1904) über. Sie ist unverheiratet und führt das Anwesen weiter. Offensichtlich wird auch die Schreinerei fortgeführt. Das Foto zeigt Schreiner, Gesellen und Lehrlinge, die sich stolz mit den gefertigten Möbeln vor dem Haus aufstellen. Es ist ein selbstbewusstes Bild handwerklicher Arbeit – nicht im Inneren der Werkstatt, sondern nach außen getragen, sichtbar für die Öffentlichkeit.

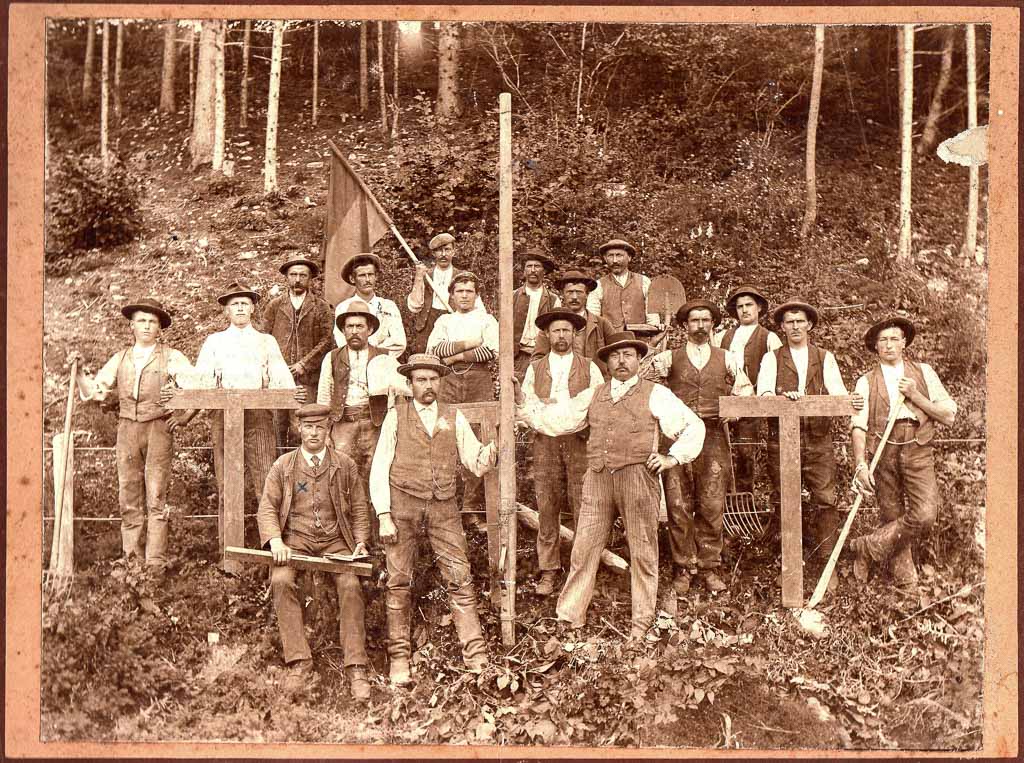

Cäcilia Ritter stirbt am 18. März 1904 im Alter von 71 Jahren. Ein Jahr später, 1905, erwerben der Landwirt Julius Fehrenbach (1877-1967) und seine Ehefrau Luise Fehrenbach (geb. Jordan, 1879-1945) das Anwesen. Mit ihnen beginnt ein neues Kapitel. Links wird ein landwirtschaftlicher Ökonomieteil angebaut, das Haus wird den Bedürfnissen der neuen Besitzer angepasst. Aus dieser Zeit stammt auch der Hausname »S’Julius usse«.

Standort des Fotografen: 47.888616, 8.341866