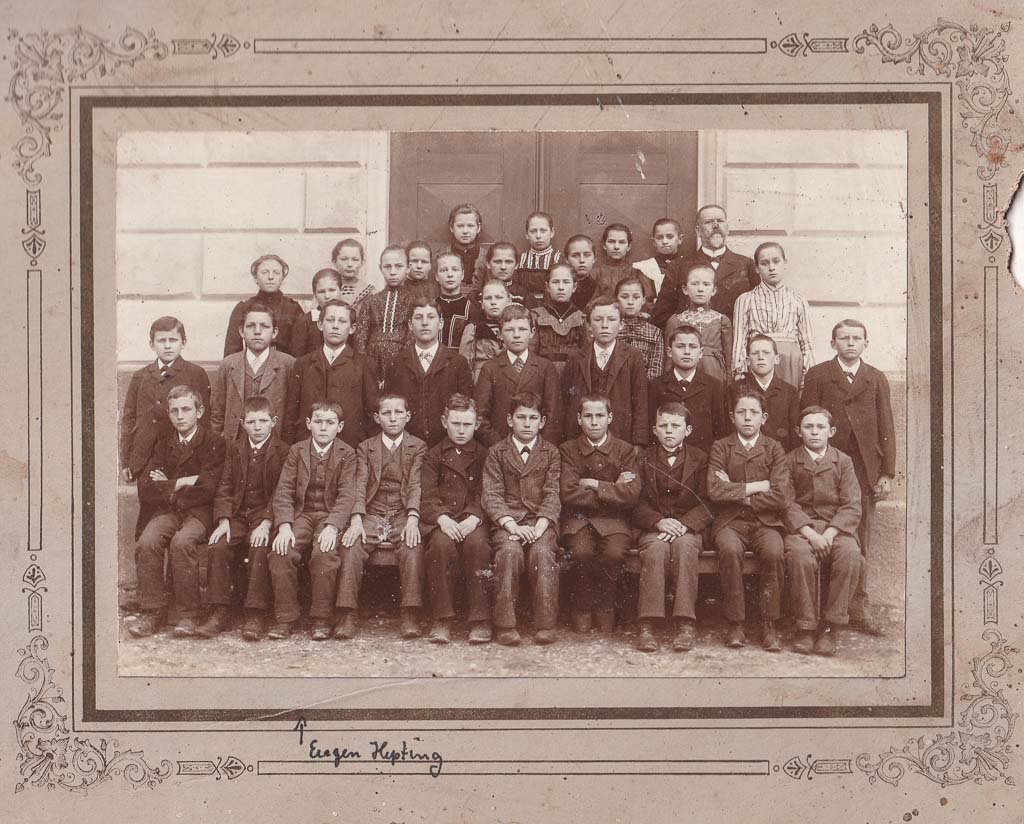

Dieses Foto stellte dankenswerterweise Hilde Adrion zur Verfügung.

Dicht gereiht stehen und sitzen sie vor einem der schweren Holzläden des Rathauses: Fünf Reihen Schülerinnen und Schüler, geschniegelt, mit ernsten Gesichtern. Die Jungen tragen Jackett, Weste und steife Hemdkragen, manche mit sorgfältig gebundenem Schlips. Die Mädchen erscheinen in hochgeschlossenen Kleidern mit Rüschen, Stickereien oder Schürzen, die Haare streng gescheitelt oder zu Zöpfen gebunden.

Ganz rechts steht Hauptlehrer Ferdinand Eggert (1851-1927), sichtbar als Autoritätsperson. Seine Klasse, der Geburtsjahrgang 1891/92, dürfte hier etwa zehn bis zwölf Jahre alt sein. Das Foto entsteht um 1902 bis 1904.

Aufgenommen wird das Klassenfoto vor dem Rathaus, das bis zur Jahrhundertwende gleich drei Funktionen erfüllt. Es ist nicht nur Verwaltungsgebäude, sondern zugleich »Kaufhaus« und Schulhaus. Im Erdgeschoss befand sich bis zur Einstellung des Kornmarktes die Markthalle; darüber liegen bis 1936 Unterrichtsräume der Volksschule. Für dieses Erinnerungsfoto hat sich die Klasse vor den geschlossenen Läden der Markthalle aufgestellt – dort, wo früher an Markttagen reges Treiben herrschte.

Die aufwendig gestaltete Fotokartonage mit ornamentiertem Rahmen unterstreicht den besonderen Charakter der Aufnahme. Unten ist handschriftlich ein Name notiert: Eugen Hepting (1891-1915) ist Schüler der Klasse und fällt 1915 als Soldat im Ersten Weltkrieg.

1.Reihe, v.l.n.r.: 1 ???, 2 ???, 3 Eugen Hepting (1891-1915), 4 ???, 5 ???, 6 ???, 7 ???, 8 ???, 9 ???, 10 ???

2.Reihe, v.l.n.r.: 1 ???, 2 ???, 3 ???, 4 ???, 5 ???, 6 ???, 7 ???, 8 ???, 9 ???

3.Reihe, v.l.n.r.: 1 ???, 2 ???, 3 ???, 4 ???, 5 ???, 6 ???, 7 ???, 8 ???, 9 ???

4.Reihe, v.l.n.r.: 1 ???, 2 ???, 3 ???, 4 ???, 5 Lehrer Ferdinand Eggert (1851-1927)

5.Reihe, v.l.n.r.: 1 ???, 2 ???, 3 ???, 4 ???

Standort des Fotografen: 47.883819, 8.344146