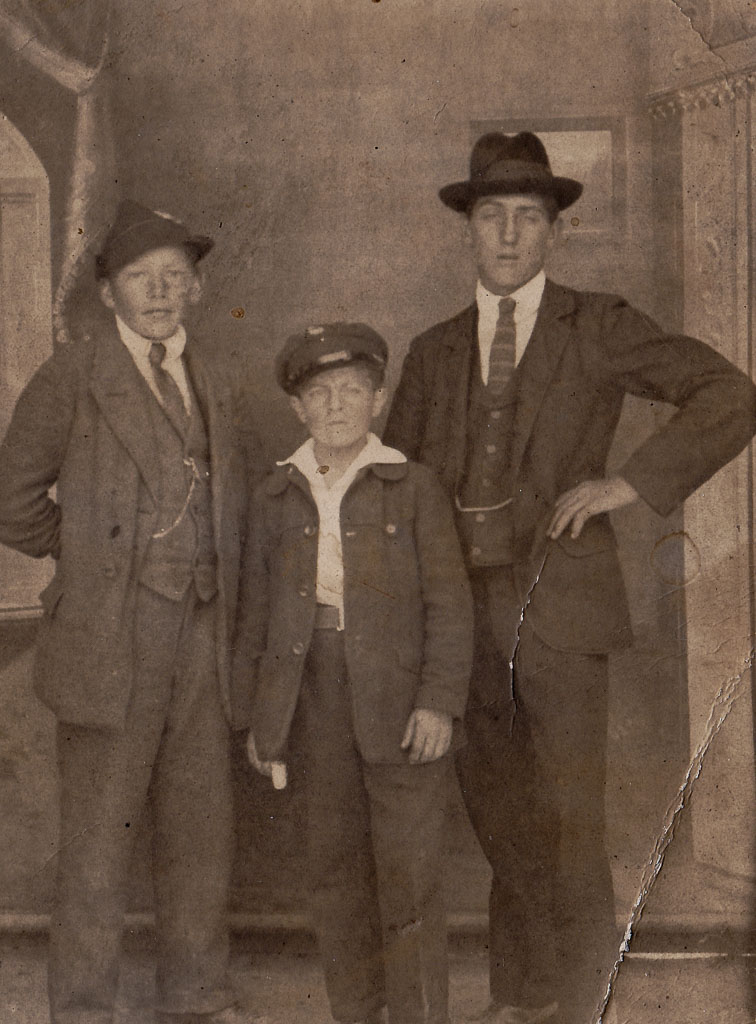

Dieses Foto stellte dankenswerterweise Alexandra Scholl zur Verfügung.

Drei Jugendliche stehen nebeneinander und blicken ernst in die Kamera – so ernst, wie es sich für ein ordentliches Porträtfoto gehört. Das Foto entsteht in einem Fotostudio, wohl in den frühen 1920er Jahren. Der Hintergrund mit Vorhang und gerahmtem Bild ist gemalt, die Bodenlinie markiert den Übergang zur Studiodekoration.

Die beiden Größeren links und rechts tragen Anzug, Weste, Krawatte und Hut – und präsentieren ihre Taschenuhr, die sie an einer Kette mit sich führen. Der Jugendliche in der Mitte trägt eine Schirmmütze. Sind es vielleicht Klassenkameraden?

V.l.n.r.: 1 [Paul Straub?], 2 Otto Schweizer (1906-1992), 3 [Franz Zepf?]

Standort des Fotografen: ???