Sammlung Familie Waßmer

Wer die Alenbergstraße entlanggeht, dem fällt das Haus Durst (Alenbergstr. 2) vielleicht gar nicht besonders auf. Das Wohnhaus wirkt modern. Mehrfach wurde es im Laufe der Jahrzehnte umgebaut: Das einst zweistöckige Gebäude erhielt ein zusätzliches Stockwerk, der Ökonomiebereich wurde entfernt, und an seiner Stelle entstanden Wohnräume mit Balkonen. Kaum jemand ahnt, wie alt das Gebäude tatsächlich ist.

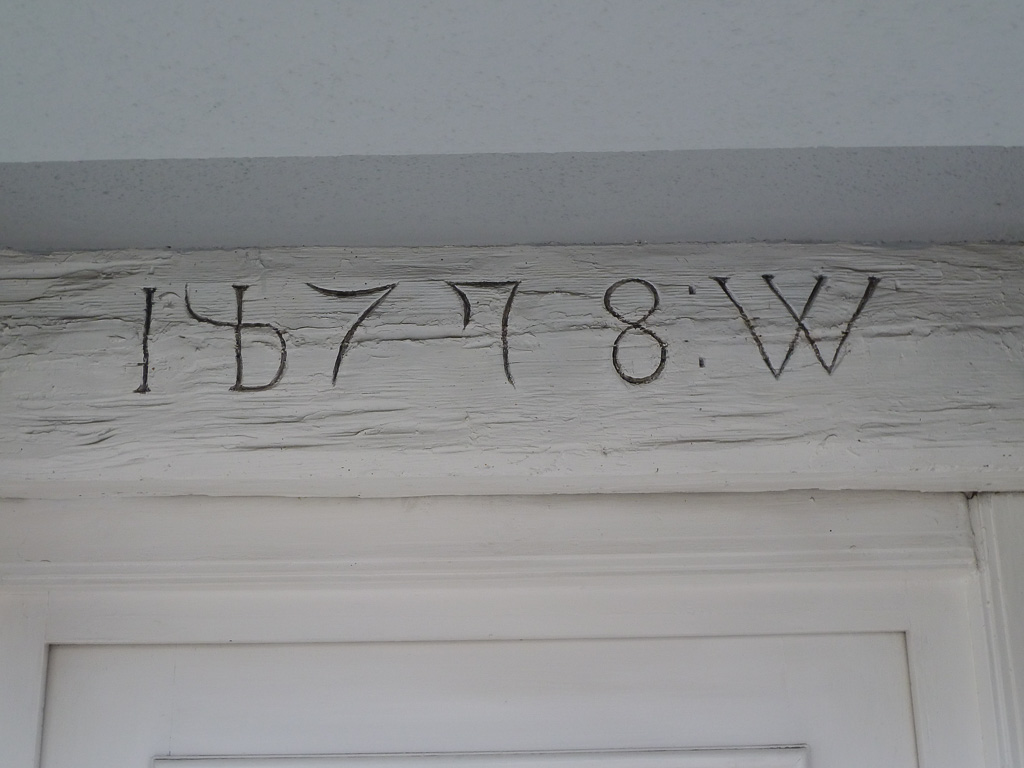

Über der Eingangstür ist in den hölzernen Türsturz die Inschrift »I 1778 : W« geschnitzt – eine Spur aus dem 18. Jahrhundert. Das »I« und das »W« stehen für Josef Wehrle, den damaligen Eigentümer. Viel ist über ihn nicht bekannt: Geboren 1751, heiratete er am 13. Februar 1798 Elisabeth Hofstätter und starb am 8. Juni 1811. Doch die Jahreszahl über der Tür verrät, dass er das Haus wohl 1778 erbauen ließ.

Nur drei Jahrzehnte zuvor, am 11. August 1748, hatte ein Blitzeinschlag in der Oberen Vorstadt zehn Häuser in Brand gesetzt. Auch hier in der Alenbergstraße muss das Feuer gewütet haben. Im Anniversarienbuch der katholischen Kirchengemeinde wird über den späteren Wiederaufbau berichtet: »Alle haben schönere Häuser bekommen als zuvor.« Vielleicht gehörte das Haus Durst zu jenen Neubauten, die aus den Trümmern der abgebrannten Häuser entstanden.

Standort des Fotografen: 47.884876, 8.344826