»Badische Heimat«, Heft 1-3, Karlsruhe, 1921

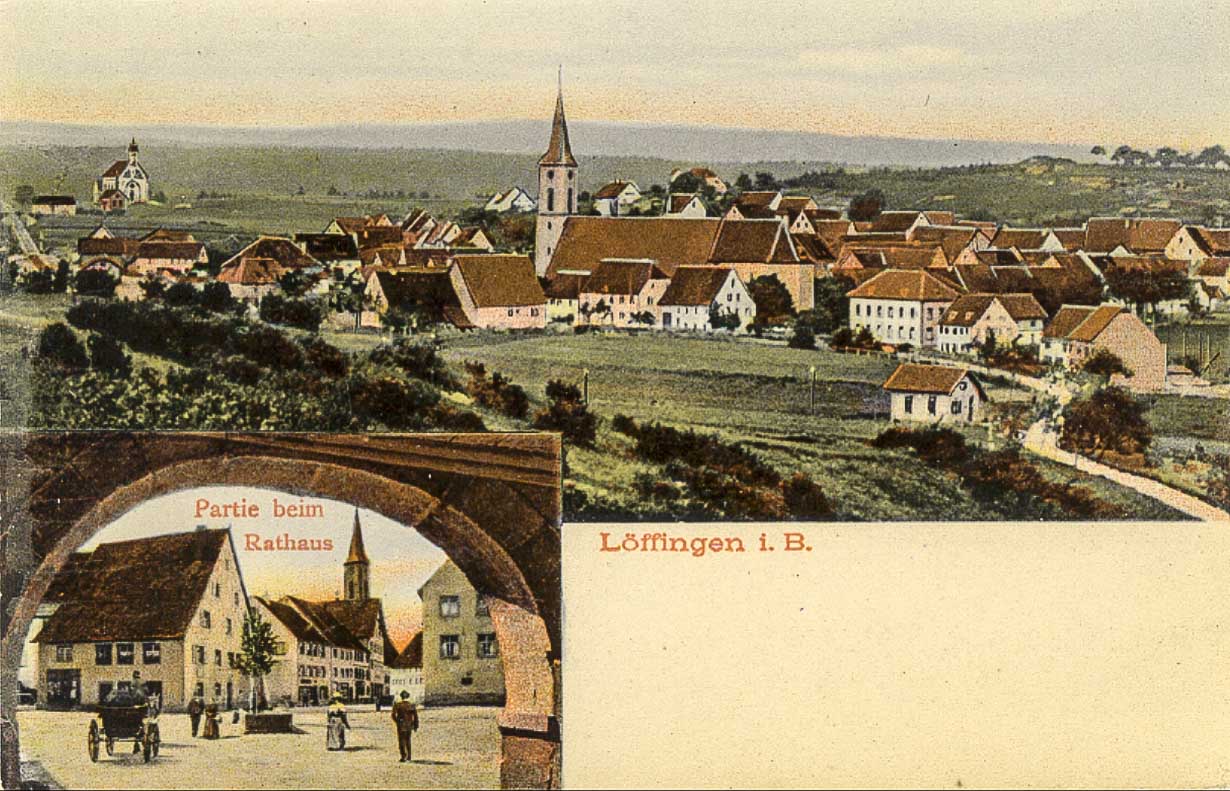

In der Zeitschrift »Badische Heimat« erschien 1921 ein neunseitiger Artikel über Löffingen, der mit 28 Ansichten des Städtchens illustriert war. Anlass für den Bericht war offenbar der Großbrand von 1921. Die Zeitschrift wurde von dem 1909 gegründeten »Landesverein Badische Heimat e.V.« herausgegeben. Der Artikel wurde von seinem Schriftleiter, Max Wingenroth (1872-1922) verfasst, der Kunsthistoriker und Leiter der Städtischen Sammlungen in Freiburg war. Der Artikel führt seine Leser in Form eines Rundgangs durch das Städtchen.

Das Foto Nr. 14 ist mit »Unterer Platz, Apotheke und Schuhhandlung D. Schilling« betitelt. Zu sehen ist der Untere Rathausplatz mit dem Rathaus, vor dem das Kriegerdenkmal steht, und dem 1912 errichteten Demetriusbrunnen. Im Hintergrund sind die Häuser des Apothekers Otto Buisson und des Schumachermeister Demeter Schilling zu sehen, die beide 1911 nach dem Brand neu gebaut wurden. Daneben steht das Haus des Landwirts August Sibold.

Wingenroth hatte über den Oberen Rathausplatz geurteilt, er wirke »geschlossen und anheimelnd«, und fährt dann fort und beschreibt die Ansicht mit den Worten: »Und ebenso der andere Teil des Platzes südlich des Rathauses mit dem S. Demeterbrunnen von 1912, der aufs glücklichste in das Ortsbild hineinkomponiert ist und der neuen Häusergruppe der Apotheke, die gewiss allen Anforderungen ihres Besitzers entspricht und doch in keiner Weise stört, vielmehr gefällig wirkt. […] Auch der hübsche Zaun statt des anderswo üblichen schlechten Draht- und Eisengitters soll erwähnt werden.«

Standort des Fotografen: 47.883921, 8.343817