Verlag R. Märklin, Freiburg | Sammlung Familie Waßmer

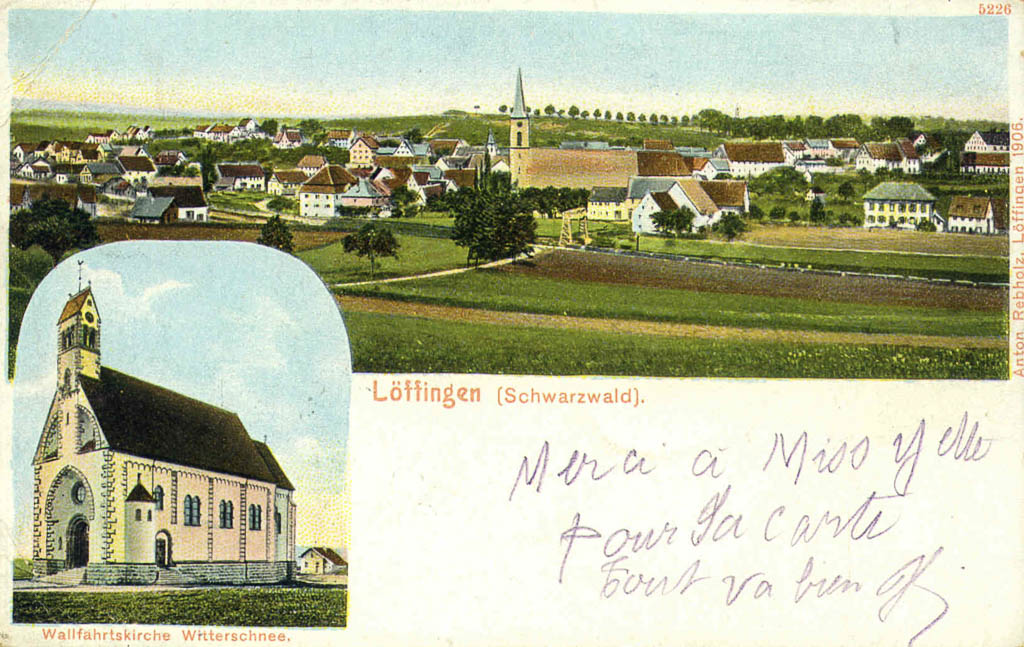

Drei Ansichten sind auf dieser Mehrbildkarte von 1906 zu sehen. Oben ist eine »Gesamtansicht« des Städtchens vom Gewann »Breiten« aus abgebildet. Am linken Bildrand ist das 1905 eröffnete Großherzogliche Forsthaus in der Rötenbacher Straße zu erkennen. Auf dem Alenberg stehen noch die Häuser, die einige Jahre später dem Großbrand 1921 zum Opfer fallen und eingeäschert werden.

Links unten ist das Gasthaus »Ochsen« am oberen Rathausplatz zu sehen. Nach dem Tod des »Ochsen«-Wirtes Martin Gromann (1866-1905) wird die Wirtschaft von seiner Witwe Josefa Gromann (geb. Sibold, 1863-1937) weiterbetrieben.

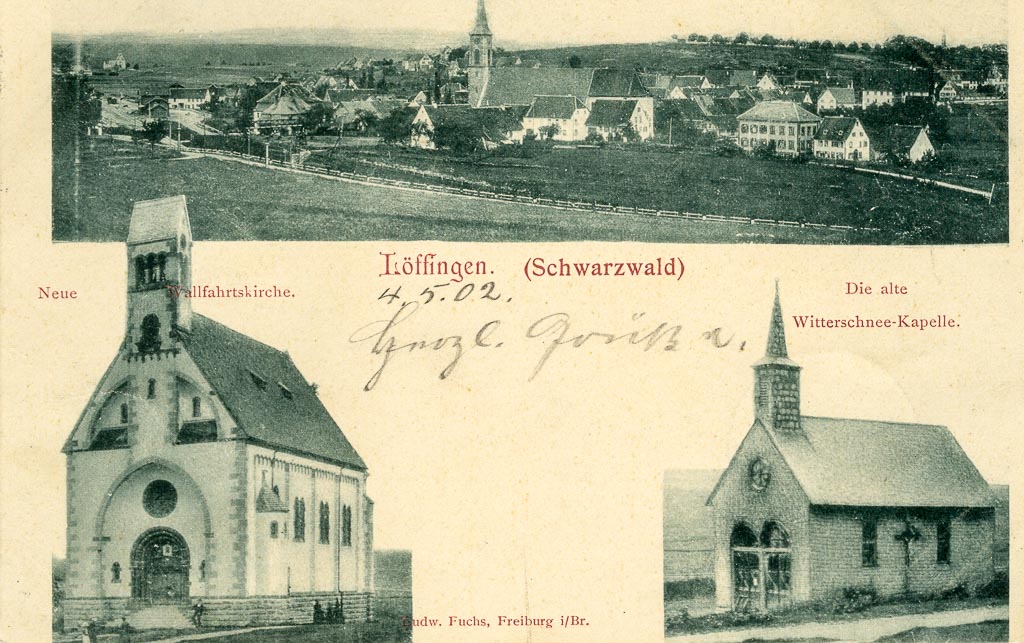

Rechts unten ist die 1898 geweihte »Wallfahrtskirche Witterschnee« abgebildet. Vermutlich richtet sich die Ansichtskarte auch und vor allem an Pilger, die nach Löffingen kommen, und einen Gruß nach Hause versenden wollen.