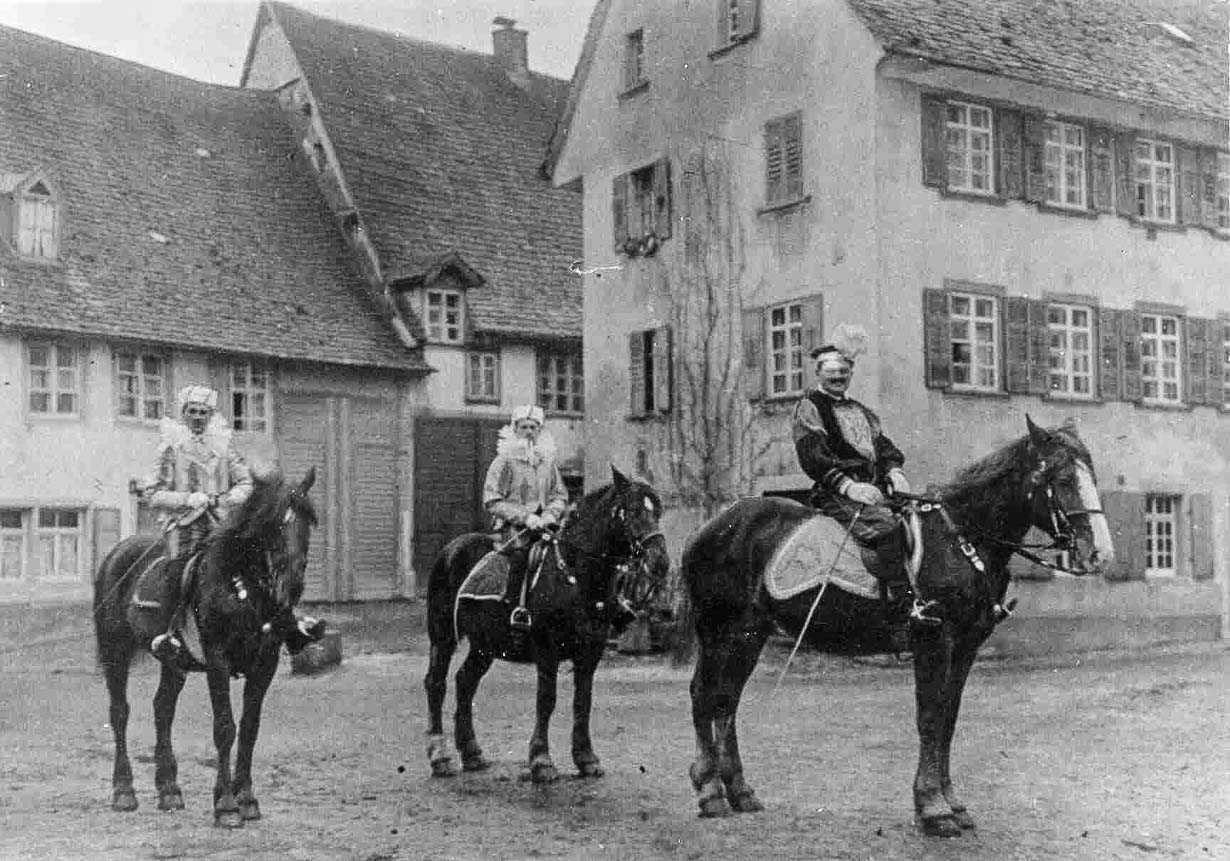

Dieses Foto stellte uns dankenswerterweise Gertrud Faller zur Verfügung.

Im Vordergrund sind drei reitende Fasnachtsnarren zu Pferd zu sehen. Seltenheitswert hat diese Fotografie allerdings wegen ihres Hintergrundes, wenn er auch teilweise verdeckt ist: Alle drei Gebäude brennen wenige Jahre später beim Großbrand 1921 ab.

Zu sehen sind von links das Haus von Metzgermeister Johann Werne (Demetriusstr. 11), das Haus von Landwirt Karl Heer (Demetriusstr. 10), in dem am 28. Juli 1921 das verhängnisvolle Feuer ausbricht, und rechts das Haus von Schmiedemeister Emil Fürst (Rathausplatz 5).

Standort des Fotografen: 47.883874, 8.343838