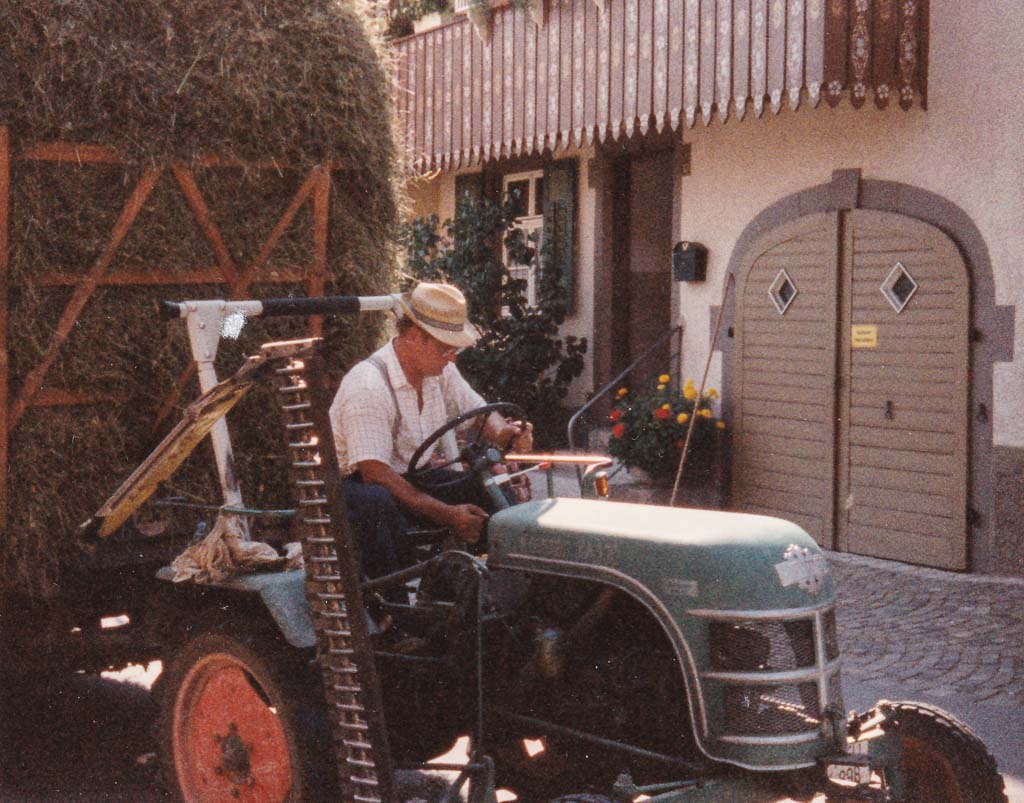

Dieses Foto stellte dankenswerterweise Bernhard Adrion zur Verfügung.

Fünfzig Jahre sind sie alt, die Frauen und Männer, die vor vielen Jahrzehnten gemeinsam die Schulbank drückten. Jetzt stehen sie wieder Seite an Seite, versammelt am Demetriusbrunnen auf dem unteren Rathausplatz. Hinter ihnen spannt sich das farbenfrohe Ensemble der Altstadthäuser auf, mittendrin das Mailänder Tor.

Ein Klassentreffen ist immer auch eine kleine Zeitreise: Man erzählt Geschichten von früher, lacht über Streiche, erinnert sich an Lehrer*innen, die man längst vergessen glaubte. Die Gesichter sind älter geworden, doch in den Blicken blitzt ein Stück Vertrautheit auf.

V.l.n.r.: 1 Werner Maier, 2 Manfred Kienzler, 3 Veronika Ruf (geb. Kaltenbrunner, geb. 1951), 4 Walter Hauser, 5 Renate Obert (geb. Trenkle), 6 Annemarie Fischer (geb. Hryzuniak), 7 Ursula Hodel (geb. Schelling), 8 Klaus Heizmann, 9 Marietta Rosenstiel (geb. Mürb, geb. 1952), 10 Georg Dieterle, 11 Luzia Vierlinger (geb. Trenkle, geb. 1951), 12 Bernhard Adrion (geb. 1951), 13 Priska Winterhalter (geb. Nickel)

Standort des Fotografen: 47.883715, 8.343747