Dieses Foto stellte uns dankenswerterweise Sabine Hornstein zur Verfügung.

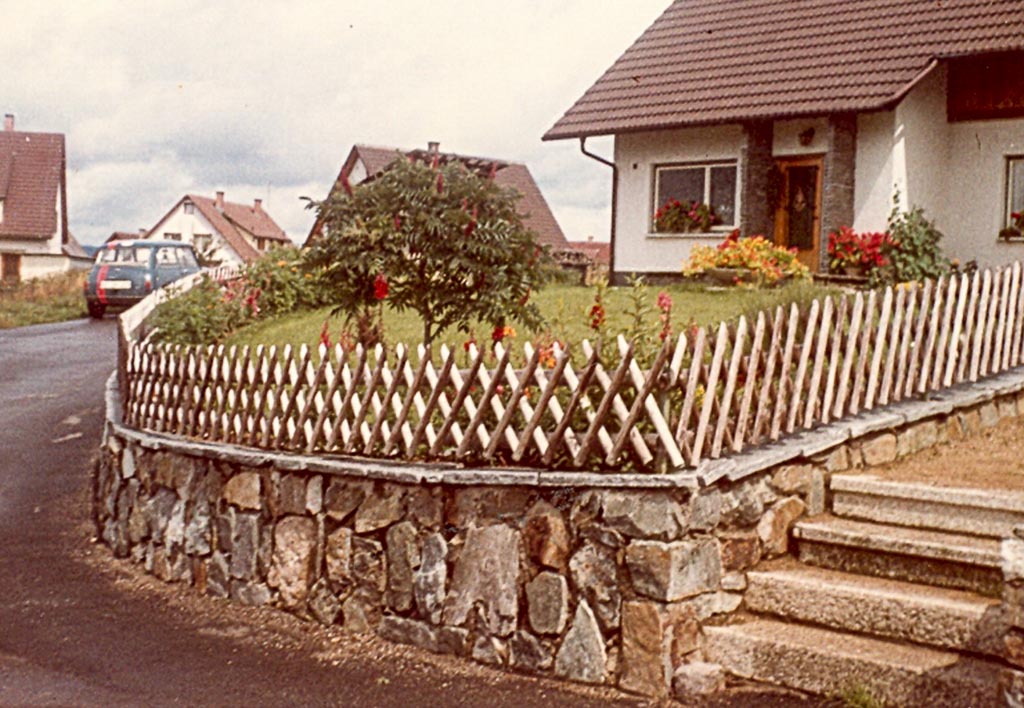

Vor der »Villa Benz« (Bonndorfer Str. 7) haben sich Büroangestellte der Holzindustriewerke Josef Benz AG für ein Gruppenfoto versammelt. Man steht im Vorgarten, der von einem weiß gestrichenen Holzzaun eingefasst ist. Davor verläuft die Bonndorfer Straße und die Bahnlinie.

Am rechten Bildrand sind die katholische Pfarrkirche und die Häuser im heutigen Pfarrweg zu sehen.

Wer erkennt die Männer und Frauen auf dem Foto?

V.l.n.r.: [Prokurist Dr. Oskar Langenbacher?], Klara Egle (spätere Sr. Confirmata, 1910-1991), ???, Anna Benz (verh. Strobel, 1906-1986), Hedwig Butsch (verh. Fieger, 1912-1989)

Standort des Fotografen: 47.880402, 8.345138