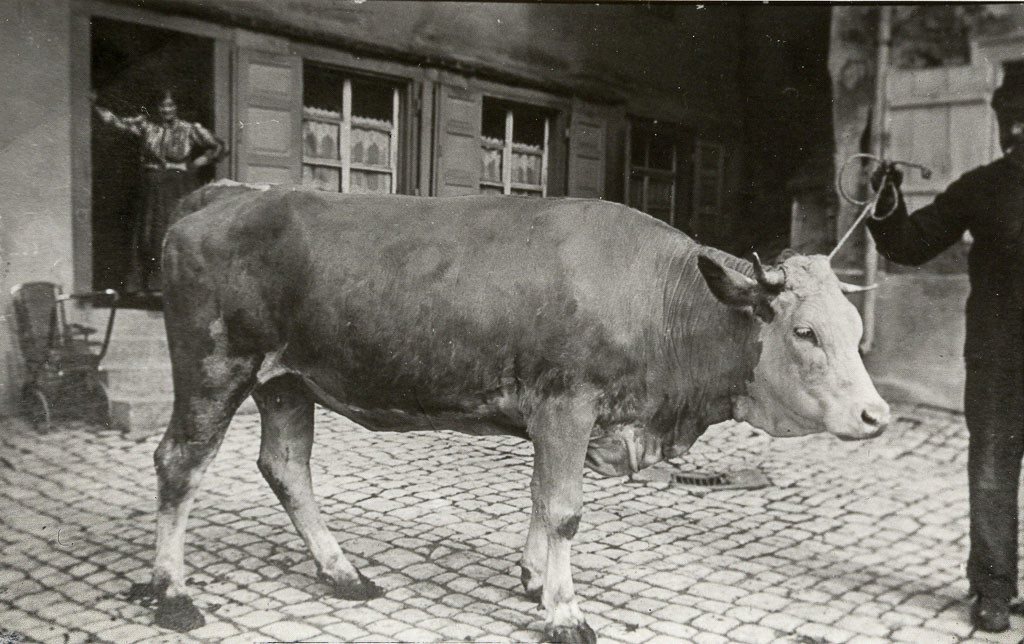

Dieses Foto stellte uns dankenswerterweise Luzia Bader zur Verfügung.

1848 wurde dieses Haus in der Oberen Hauptstraße erbaut. Es gehört von Anfang an der Familie Bader. Als das Foto aufgenommen wird, befindet sich das Anwesen bereits in der dritten Generation im Familienbesitz: Der Eigentümer ist Konrad Bader (1868-1958), der Landwirt ist, aber auch viele Jahre das Amt des Vorschussvereinsrechners ausübt. Er hat mit seiner Frau Anna geb. Selb (1876-1918) insgesamt acht Kinder. Doch sie ist zu diesem Zeitpunkt bereits tot. Denn sie starb 1918 im Alter von nur 42 Jahren. Der Witwer stellt sich zusammen mit seiner Schwester, die ihm bei der Kindererziehung hilft, und mit drei der Kinder mit auf das Foto.

V.l.n.r.: Konrad Bader sen. (1868-1958), Konrad Bader jr. (1915-1946), Maria Glunk geb. Bader, Elisabeth Bader (1909-1997), Anna Bader (verh. Isele, 1903-1959)

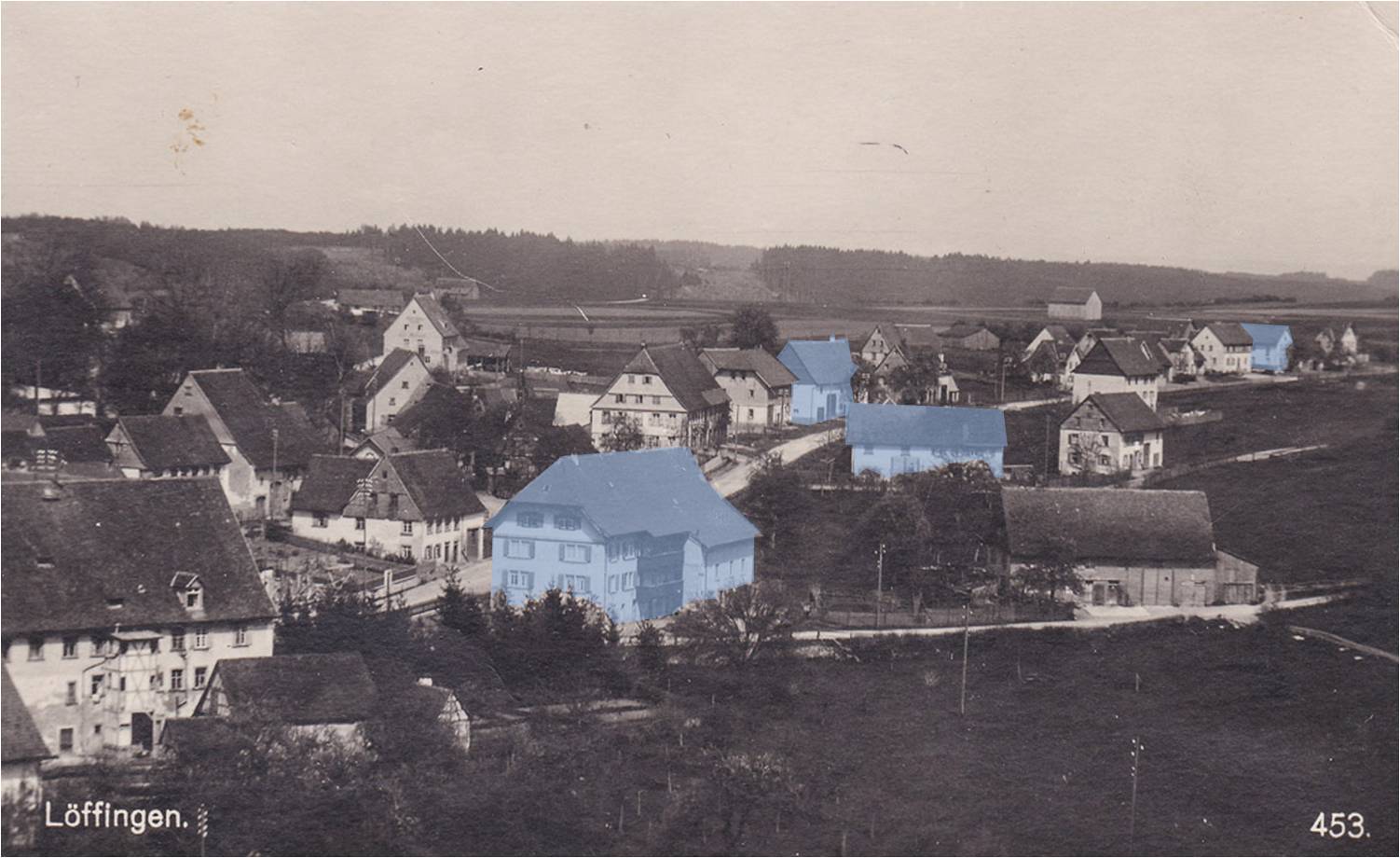

Standort des Fotografen: 47.884997, 8.349327