Dieses Foto stellten dankenswerterweise Silvia und Gerold Bächle zur Verfügung.

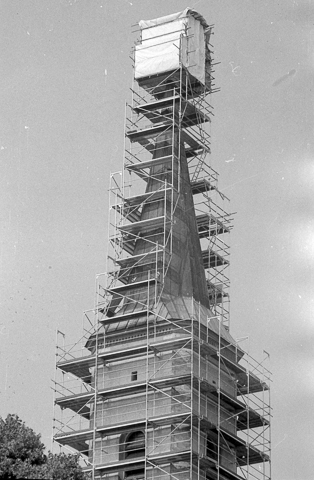

Der Kirchturm verschwindet im Sommer 1990 fast vollständig hinter einem Gerüst. Die Uhr ist abmontiert, ganz oben auf der Kirchturmspitze befindet sich ein kleines Häuschen – ein provisorischer Arbeitsplatz in schwindelerregender Höhe. Hier oben wird gerade am höchsten Punkt der katholischen Pfarrkirche St. Michael gearbeitet, sichtbar für alle, die durch das Städtchen gehen und den Blick nach oben richten.

Vier Jahrzehnte sind seit der letzten großen Turmrenovierung vergangen, nun steht wieder eine umfassende Sanierung an. Die Fassade erhält einen neuen Anstrich, das Dach neue Ziegel, und auch der Kirchturm wird renoviert. In dem kleinen Häuschen an der Spitze ist der Restaurator Klaus Sigwart (1935-2018, Hüfingen) beschäftigt: Er reinigt das Turmkreuz und vergoldet es neu.

Der Turm selbst blickt zu diesem Zeitpunkt bereits auf eine wechselvolle Geschichte zurück. Errichtet wurde er zwischen 1855 und 1857 am Westgiebel des Langhauses. Ein älterer Turm an der Südseite des Kirchenschiffes war nach einem Blitzeinschlag im Jahr 1834 so stark beschädigt, dass er abgetragen wurde. Auch der Zweite Weltkrieg hinterließ deutliche Spuren: Luftangriffe beschädigten die Kirche, Fenster zerbrachen, das Dach musste nach Kriegsende notdürftig repariert werden.

In den 1950er Jahen und 1961 folgten schrittweise Erneuerungen. Neue Glocken ersetzten 1951 die im Krieg eingeschmolzenen, Dach, Putz und schließlich auch der Turm wurden instand gesetzt. 1955 wurde das Kirchendach neu eingedeckt. 1958 wurden Chor und Schiff neu verputzt. Im Sommer 1961 wurde der Kirchturm renoviert: Die Verputzarbeiten übernahm Gipsermeister Franz Schweizer, die Zimmerarbeiten führten Eugen Fehrenbach und Fritz Sibold aus. Der Turmhelm wurde mit neuem Kupferblech durch die Blechnermeister Anton Geisinger und Josef Heiler sowie Hubert Fuß (Reiselfingen) eingedeckt. Die Reinigung der Uhrenzifferblätter verantwortete Malermeister Karl Sibold. Die Reinigung und Vergoldung des Turmkreuzes übernahm damals Malermeister Karl Hepting.

Jetzt, im Jahr 1990, schließt sich dieser Kreis erneut. Noch ist der Turm verhüllt, doch bald wird das Gerüst verschwinden und das Kreuz auf der Turmspitze wieder von weitem zu sehen sein.

Standort des Fotografen: 47.882175, 8.344133