Diese Fotos stellte dankenswerterweise Christa Egle zur Verfügung.

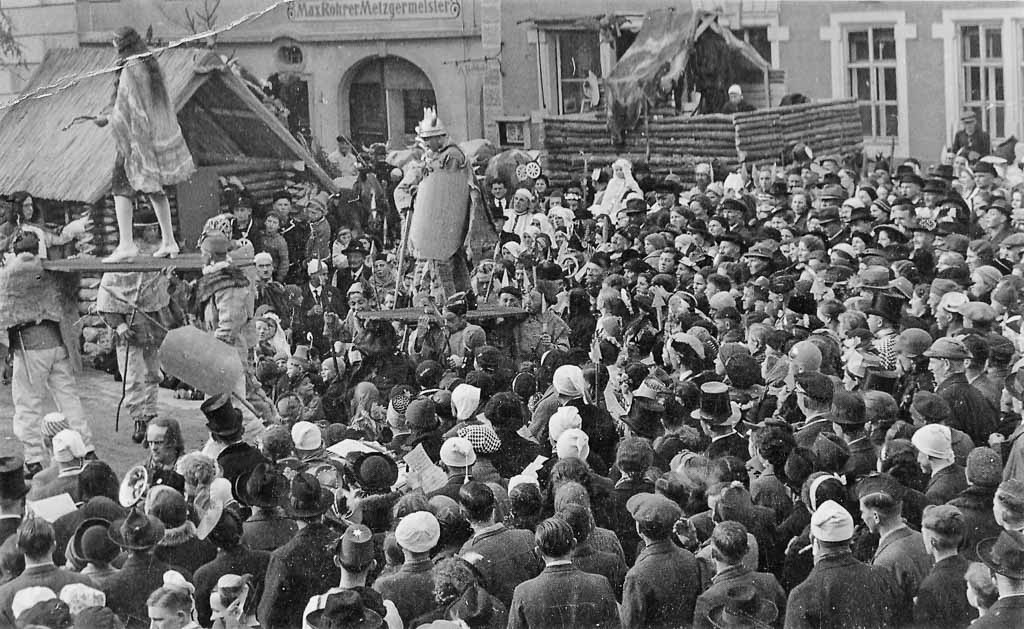

Den 20-Jährigen ist so richtig zum Feiern zu Mute. In der diesjährigen Fasnacht stehen sie bis zum »alte Fasnet Sunndig« im Mittelpunkt. Seit diesem Jahr (1934) sind auch die jungen Frauen des Jahrgangs als 20-Jährige erstmalig zugelassen. Die 20-Jährigen wurden am »Schmutzigen Dunschdig« auf die »Laterne« der Laternenbrüder vereidigt und schworen entsprechend der Eidesformel von 1927, dass sie solange sie »leben und Atem haben, mit allen Fasern« ihres Lebens der Fasnacht treu bleiben.

Jetzt sitzen sie im Gasthaus »Ochsen« gemütlich beisammen, für Getränke und Essen ist gesorgt – und auch Musikinstrumente sind zur Hand. Vor der »Quetschkommode« steht ein Damenschuh. Ob es seiner Besitzerin zu warm im Schuh war oder sie sich schon Blasen gelaufen hatte, bleibt offen.

oberes Foto

1.Reihe: 1 ???

2.Reihe, v.l.n.r.: 1 ???, 2 Erwin Egle (1915-?), 3 ???, 4 ???, 5 ???, 6 Hermann Schelling (1914-1998), 7 Emma Geisinger (verh. Kienzle, 1915-2003), 8 ???, 9 ???, 10 ???

3.Reihe, v.l.n.r.: 1 ???, 2 Anna Vogelbacher (verh. Benz), 3 ???, 4 Josepha Roth (verh. Rappenegger), 5 ???, 6 Mathilde Strobel (verh. Schilling, 1914-1983), 7 ???, 8 Luise Straub (verh. Bader, 1914-2009), 9 Anna Fehrenbach, 10 ???

unteres Foto

1.Reihe, v.l.n.r.: 1 Hermann Nägele (1914-1942), 2 Emma Geisinger (verh. Kienzle, 1915-2003), 3 ???, 4 ???

2.Reihe, v.l.n.r.: 1 ???, 2 Erwin Egle (1915-?), 3 ???, 4 Mathilde Strobel (verh. Schilling, 1914-1983), 5 ???, 6 ???, 7 ???, 8 Anna Vogelbacher (verh. Benz)

3.Reihe, v.l.n.r.: 1 ???, 2 ???, 3 Hermann Schelling (1914-1998), 4 Josef Honold, 5 Josepha Roth (verh. Rappenegger), 6 August Kienzler, 7 Luise Straub (verh. Bader, 1914-2009), 8 ???, 9 ???, 10 ???

Zum Jahrgang gehören vermutlich auch: Willy Schmutz (1915-1992), Karl Mogel, Josef Honold, Elsa Schwörer, Konrad Bader

Standort des Fotografen: 47.883949, 8.345215