Sammlung von Richard Zepf

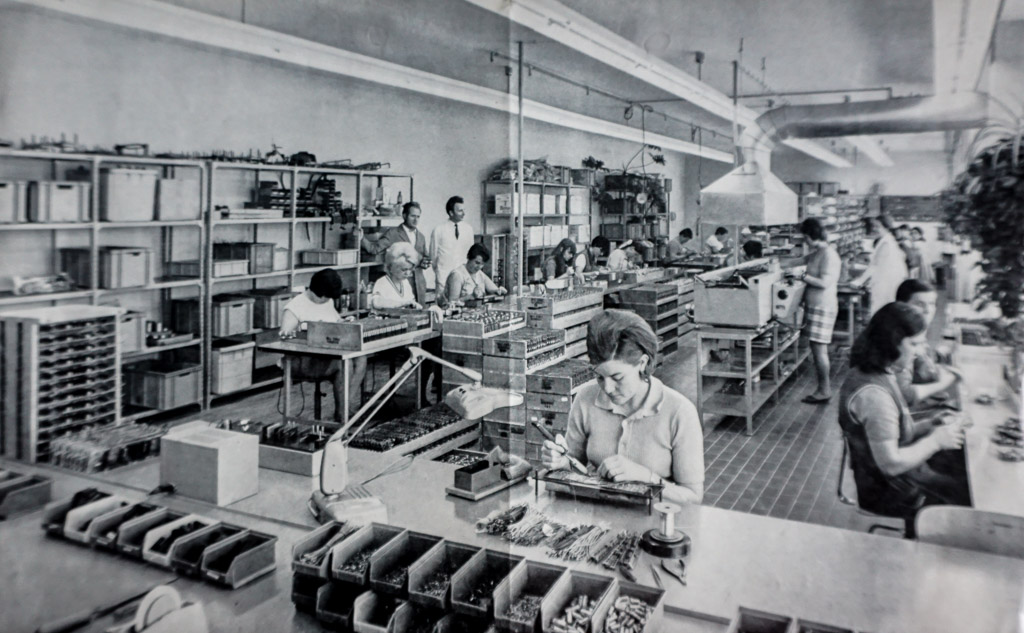

In einem großen Produktionsraum sitzen Arbeitnehmer*innen des Unternehmens Studer an ihren Plätzen und sind mit der elektrischen Vormontage beschäftigt.

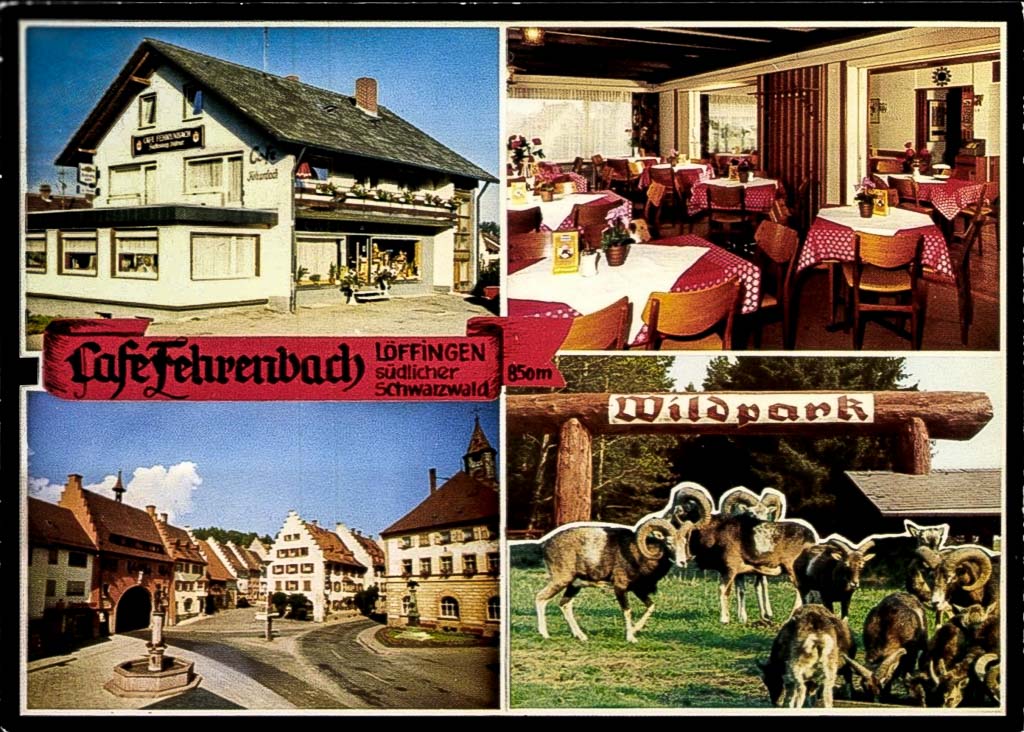

Am 3. Oktober 1964 gründete der Schweizer Unternehmer Willi Studer (1912-1996) in Löffingen seine erste Betriebsstätte in Deutschland. Im August 1966 konnte der Fabrikneubau in der Talstraße eingeweiht und der Betrieb darin aufgenommen werden. Zunächst wurde das Tonbandgerät G36 gefertigt. Nach insgesamt über 80.000 gebauten Tonbandgeräten dieser Serie lief 1967 das letzte G36 in Löffingen vom Band. Es folgte die A-Serie mit dem Tonbandgerät A77. Das Werk wurde in den kommenden Jahren mehrfach erweitert.

Standort des Fotografen: 47.884158, 8.351932