Dieses Foto stellte uns dankenswerterweise Rita Willmann zur Verfügung.

»Fasnacht 1913« hat jemand oben rechts in die Bildecke geschrieben. 1913 wird die Fasnacht groß gefeiert, da die »Laternenbrüder« ihr 25. Gründungsjubiläum feiern. Besonders ideenreich und aufwändig gestaltet fallen denn auch die Kostüme und Umzugswagen in diesem Jahr aus. In der Oberen Hauptstraße, wo sich die Narrenumzug aufstellt, entsteht eine ganze Fotoserie.

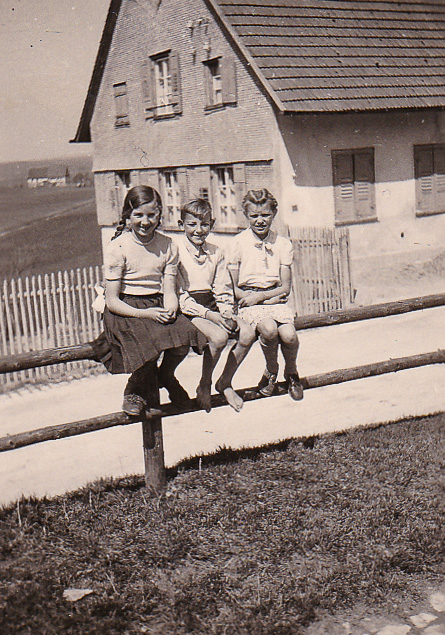

Im Hintergrund ist das Haus von Landwirt Konrad Bader (Obere Hauptstr. 17-19) zu sehen. Daneben steht das neu erbaute Haus von Familie Jordan (Obere Hauptstr. 21). Die Jordans hatten ursprünglich in der Demetriusstraße im Städtchen gewohnt. Ihr Haus war beim Großbrand sechs Jahre zuvor abgebrannt und sie hatten daraufhin in der Oberen Hauptstraße dieses zweistöckige Wohnhaus mit Scheuer und Stallung errichtet.

Welche »Nationalität« (bzw. welche Klischeevorstellung einer »Nationalität«) die Narrengruppe auf dem Foto darstellt, ist ungewiss. Im Unterschied zu anderen Wagen, ist dieser nicht betitelt. Aber die Kimonoartigen Gewänder könnten darauf hindeuten, dass es sich um »Japaner« handeln soll. Gezogen wird der kleine Wagen von zwei Pferden. Es folgt der Umzugswagen »Tirol«.

Standort des Fotografen: 47.884894, 8.349137