Diese Fotos stellte uns dankenswerterweise Rita Willmann zur Verfügung.

Am Sonntag, den 29. Mai 1994, ist es soweit: Heinz Burger (geb. 1965) feiert in seiner Heimatstadt als Pater Tutilo seine Heimatprimiz. Er zelebriert in Löffingen seine erste heilige Messe als Priester. Am 8. Mai hatte er bereits im Kloster Beuron seine Klosterprimiz gefeiert.

Geboren wurde er am 8. September 1965 als Sohn von Willy Burger (1928-2021) und Elisabeth geb. Benitz (1930-2019). Er wuchs an der Seite seines Bruders Stephan Burger (geb. 1962), der vier Jahre früher seine Primiz feierte, seiner Schwester Pia Durst und seines Bruders Udo Burger auf. Nach dem Besuch der Grundschule und Realschule in Löffingen wechselte Heinz Burger auf das Aufbaugymnasium St. Josef Hersberg nach Immenstaad an den Bodensee, wo er sein Abitur ablegte. Von 1988 bis 1993 studierte er Theologie in Salzburg und Rom. Im Anschluss erfolgte bis Mai 1994 die Pastoralausbildung im Priesterseminar der Erzdiözese Freiburg in St. Peter. Bereits 1986 war Heinz Burger in die Benedektinerabtei in Beuron eingetreten. Am 6. Januar 1991 hatte er dort die feierliche Mönchprofeß, das ewig Gelübde, abgelegt. 1993 zum Diakon geweiht, erfolgte am 7. Mai 1994 die Priesterweihe durch den Freiburger Weihbischof Paul Wehrle in Beuron.

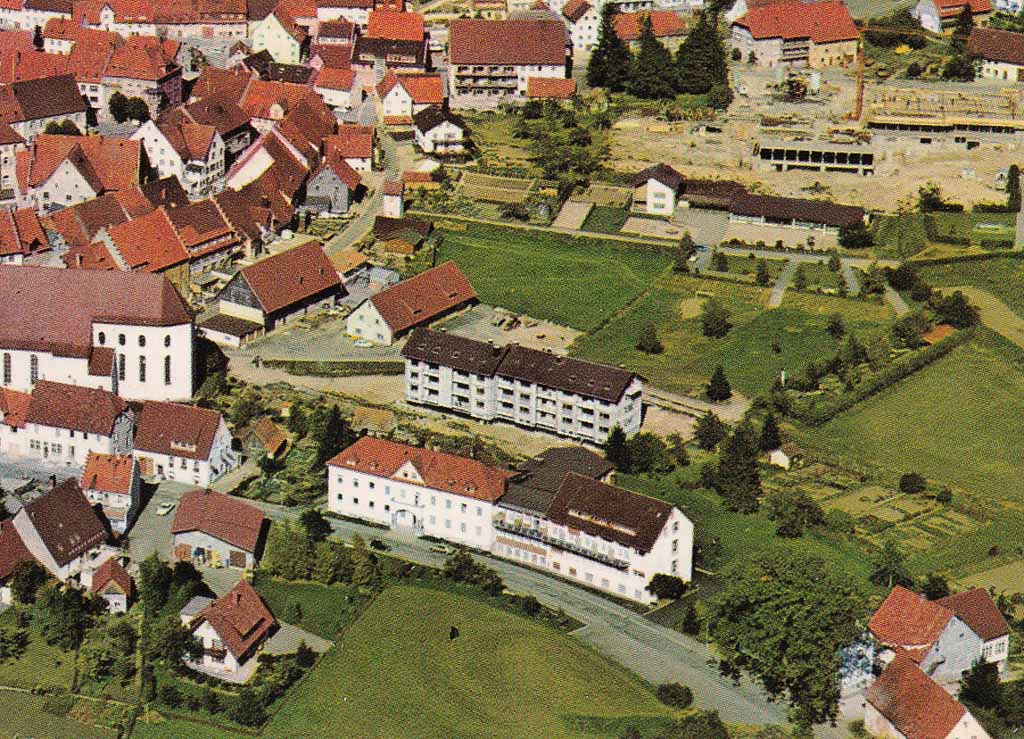

Am Sonntag Vormittag wird der Primiziant um 9.15 Uhr vor seinem Elternhaus (Alenbergstr. 7) von der Stadtmusik, der Feuerwehr, dem Kirchenchor, dem Pfarrgemeinderat und dem Stadtrat, von den Geistlichen und den Ministranten abgeholt. Gemeinsam geht es durch die festlich geschmückten Straßen zur katholischen Pfarrkirche St. Michael, wo Pater Tutilo zusammen mit 12 Geistlichen den Festgottesdienst zelebrieren wird.

Das Foto wird vor dem Elternhaus aufgenommen. Heinz Burger steht neben seinem Patenonkel Heinz Körner (1920-2001), der vor 60 Jahren ebenfalls seine Primiz in Löffingen feierte. Hinter ihnen stehen sein Schwager Alfons Durst und sein Bruder Udo Burger, die Regenschirme halten.

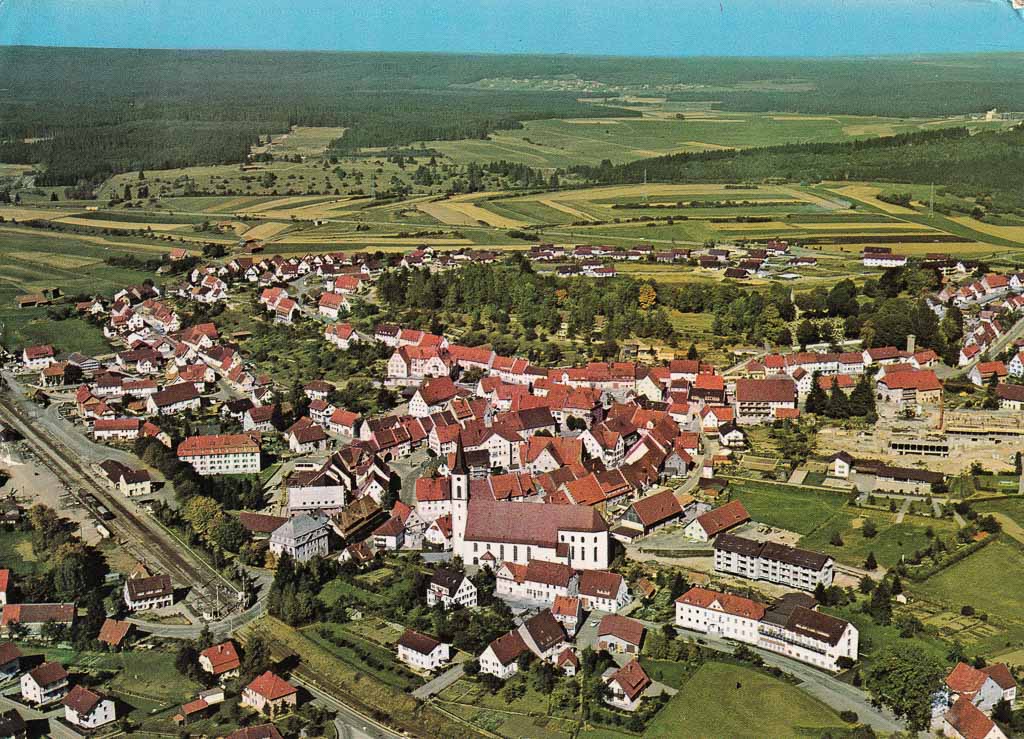

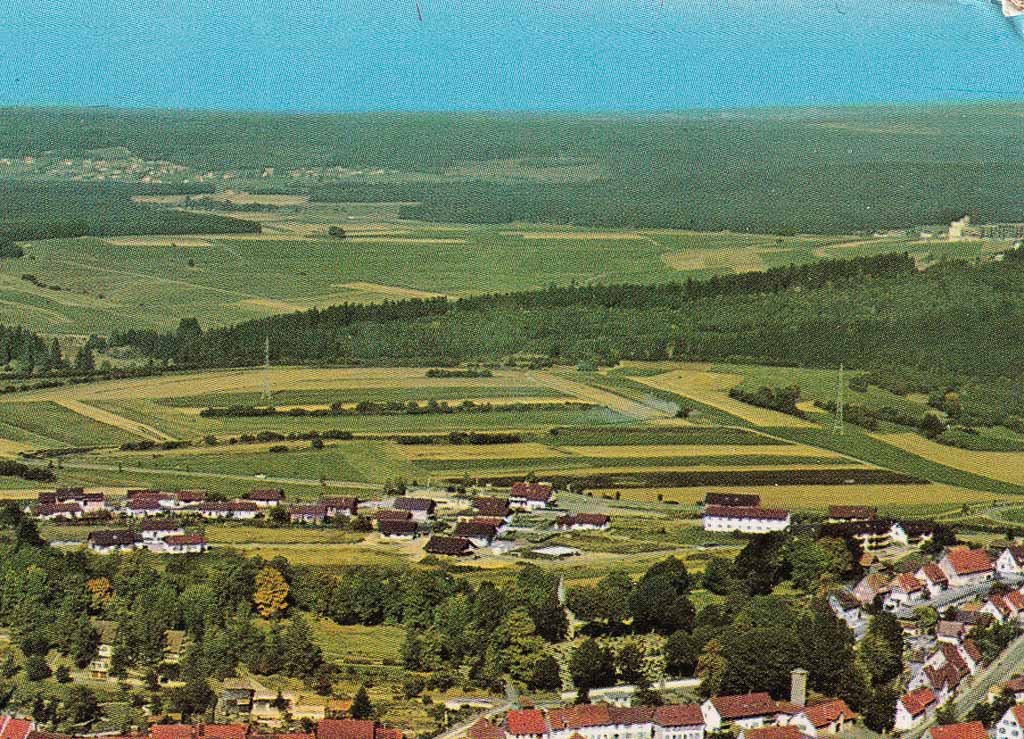

Standort des Fotografen: 47.885222, 8.344250